ある日仕事中、ピアノの傍の壁に掛かっているカレンダーを見ていたら、鍵盤の並びと音階の並びとが一致することに気づきました。

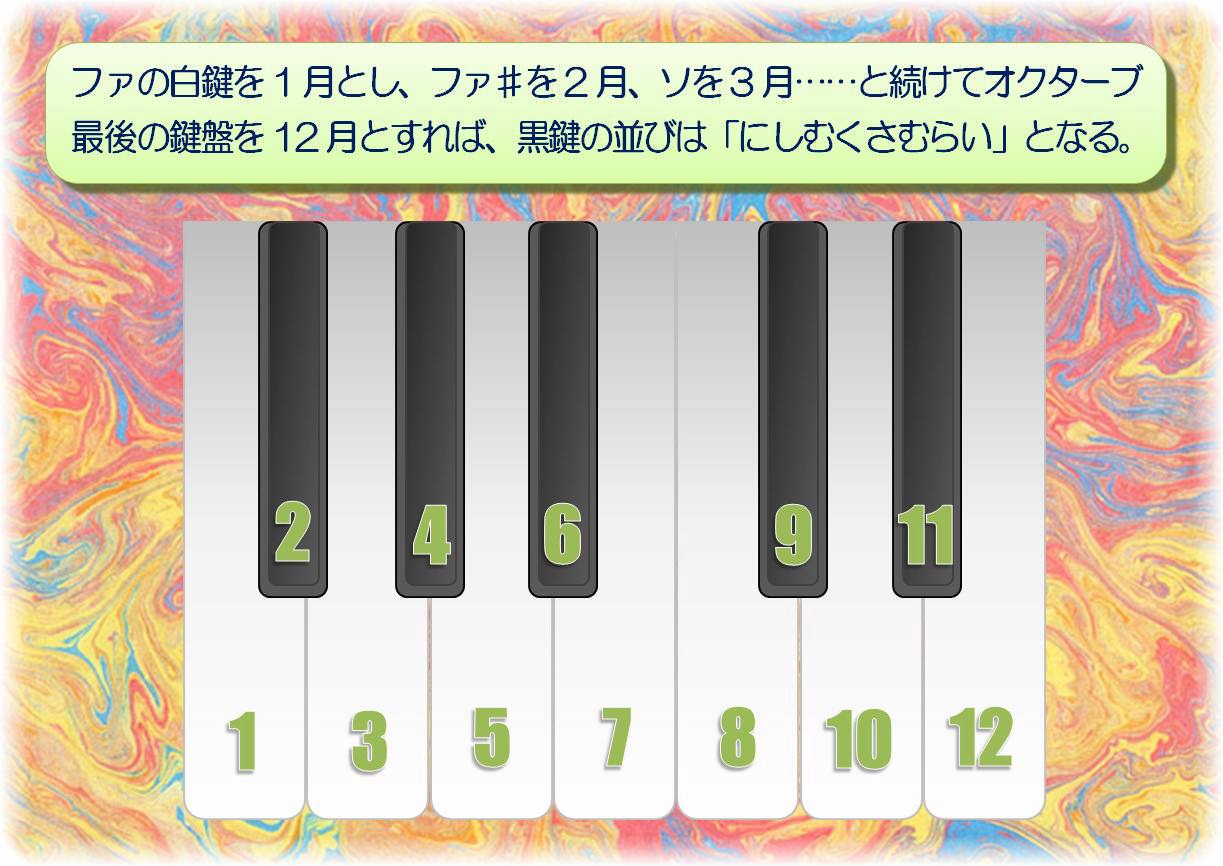

オクターブ内のファ(F)を1月とし2月をファ♯・3月をソと順番に置いてゆくと最後の12月はシ(HまたはB)になります。*―イラストのように―白鍵は、大の月(31日の月:1・3・5・7・8・10・12)黒鍵は、小の月(30日、28日の月2・4・6・9・11)となるわけです。

我々調律師にとってこのオクターブは、割振りと言ってラ(A)の音を中心に音階の基準を作る範囲なのです。

さて、これには何か、関連性があるのかも??と思い、何年か前にそれぞれ調べてみたことがあります。仕事柄、今日,の音階がいつごろ成立するのか?なんとなく知ってはいるが、解りやすい時代からではギリシャ8旋法から教会8旋法~中世~ルネッサンス~バロック~・・・現代となるのですが、詳しく説明すると永くなるので省略します。

暦については今、私たちが親しんでいる暦(西暦、世界標準暦)は日本では明治6年頃導入したとか。これも詳しく説明すると省略しますが、ローマ建国のロムるス・レムルスの話やシーザーとクレオパトラの話グレゴリオ8世の話とか、なぜ2月は28日なのか?9月以後 September(7番目)~12月 December(10番目)どうして2つずれているのか?7~8月はなぜ続けて大の月なのか?興味深い話はたくさんあります。

調べた結果、直接的には関係は、ないのですが、ローマ帝国が4世紀頃キリスト教を国の宗教と認めて以降、両者とも同じキリスト教、ヨーロッパの中で成熟していった、という意味では、無関係とは言えないのかもしれません。

余談

ピタゴラスやソクラテスが活躍した紀元前4~5世紀頃、音楽は数学の一部だったらしい、数学と天文学は切っても切れない仲、天文学ー占星術ー暦・・・とやっぱり関係あるのかも。。

カレンダーの意味

ついたち(一日)のこと

『三日月の出現をラッパを吹き鳴らして知らせるんが司祭たちの重要な役割だったとい。「月が出たぞう!」ラテン語に≪呼び集める≫caloという言葉がある。ローマで一日を≪カレンダエ≫calendae といったのは「月を呼んだ日」であったともいわれる。』(永田久氏の『暦と占いの科学』より35ページ7~11行目)

偶然とは言え共通する数字!!(7)(52)」

7日で一週間、月が地球を一周するのに28,5日 新月から半円になるまで7日間半円から満月まで7日間、満月~半円~新月 7×4=28 約ひと月 それに月・火星・すい星・木星・金星・土星・太陽とあてはめて一週間になる。7はオクターブ内7音階、一年365日の間に52週と1日(365÷7=52余り1)ピアノのキー88鍵のうち白鍵が52鍵

52と言えば、トランプの枚数(13×4=52)トランプの絵札にはそれぞれ歴史上モデルがあり・♠スペード:ダビデ王・♡ハート:カール大帝・♣クラブ:アレキサンダー大王・♢ダイヤ:カエサルといずれも音楽や暦と関わりの深い人物なのです。あとクィーンなどやはりモデルがあるそうですが多くなるので省略します。

普段何の気なしに見たり聞いたるしていカレンダーや音階、調べてみることで思わぬ知識や思わぬドラマがあり心が豊かになったように思いました。

もっと知りたい興味がわいた方は、下の参考にした本などあげておきます。

暦と占いの科学 :(株)新潮社: 永田 久

暦をつくった人々:(株)川出書房新社: 松浦俊輔訳:デヴィット・E・ダンカン

暦の歴史 : 南條郁子=訳:池上俊一=監修 :ジャクリーヌ・ド・ブルゴワン

高校世界史(世界史B):(株)山川出版社:江上波夫・山本達郎・林健太郎・成瀬 治

基本 音楽史 :(株)音楽之友社 :責任執筆:千蔵八郎

dtv-Atlas zur Musik図解音楽辞典:(株)白水社:日本語版監修:角倉一郎

中世音楽の精神史:(株)講談社 :金澤正剛

ローマ人の物語 : :塩野七生

ローマは一日にしてならず1(上)2(下)

ユリウス・カエサル ルビコン川以後 11(上)12(中)13(下)

トランプの話し : フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia』より

22~23日と出張で掛川市に行ってきました。仕事の合間に掛川城の見学をして来たのですが、大きな門の前に忍者立っていて、甲賀や伊賀ならいざ知らず掛川に忍者は、あまり結びつかないので、話を聞いてみると、客ひきと案内、

とのこと、去年までは補助金があったが、今年からそれがないので入場料金で運営しなれば・・・と、これも誰かの影響でしょうか??

掛川城は、秀吉の時代、山内一豊が城主だったそうですが、大阪城は、周りに超高層ビルが多く見下ろされている感じがしますが、

掛川城の周りには、あまり高いビルもなく市の中心地でそびえたっていました。

みなさん掛川市に、もしも行く事があれば、お城見学してください。

写真は、掛川城・忍者・一豊像![]()

src="http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1a/63/8402b93a38ceb326368d1164cf438f6a_s.jpg" border="0">

src="http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1a/63/8402b93a38ceb326368d1164cf438f6a_s.jpg" border="0">

とのこと、去年までは補助金があったが、今年からそれがないので入場料金で運営しなれば・・・と、これも誰かの影響でしょうか??

掛川城は、秀吉の時代、山内一豊が城主だったそうですが、大阪城は、周りに超高層ビルが多く見下ろされている感じがしますが、

掛川城の周りには、あまり高いビルもなく市の中心地でそびえたっていました。

みなさん掛川市に、もしも行く事があれば、お城見学してください。

写真は、掛川城・忍者・一豊像

src="http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1a/63/8402b93a38ceb326368d1164cf438f6a_s.jpg" border="0">

src="http://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1a/63/8402b93a38ceb326368d1164cf438f6a_s.jpg" border="0">

今日は、午後からボランティアで とあるデイサービスで生バンド演奏をしてきました 7年程前、同業者(調律師)ばかりで結成、バンド名の『アグラフ』もピアノの部品の

名称でおもにグランドピアノで使われる部品です。

今日のプログラムは、オープニングは 霧のカレリア :我々のテーマ曲になってます。

南国の夜 鈴懸の径 幸せはここに 琵琶湖周航の歌 ブルーハワイ

ロシア民謡 『トロイカ カチゥーシャ』などなどでした。

とてもハワイアンとは思えないのですが、けっこう年配の方には喜んでもらっています。

40年程前、ビルの屋上のビヤガーデンの音楽といえばハワイアンだった様に思います。

ビヨンザリーフ・小さな竹の橋・カイマナヒラ・パリシェーンなどハワイから入って

来たものもあるようですが、(南国の夜)などハワイアンというよりラテンミュージック

!?他人の話によれば、やはりスペインの曲らしい当時はトロピカルという意味で同じ様なものだったのかもしれませんね。

我々の活動は月に1~3回、おもに福祉施設や幼稚園や保育園など時には宴会会場

来月は、11日に幼稚園で演奏することになってます。

*写真は今日のものではありません*