昨日は、町田市民文学館ことばらんどにて

講師の竹内美紀さんから、

児童文学3回連続講座「石井桃子の翻訳はなぜ子どもをひきつけるのか」

という、とても興味深いお話をお聴きしました。

一回目のテーマは、 「石井桃子の生涯と声」と題して

まず、石井桃子さんの101歳の生涯を通して

作家、編集者、研究者、実践者、そして翻訳家という

多才な顔をご紹介いただきました。

(以下、フェイスブックの投稿の内容を、添付しておきます。)

特に「子ども読者」を意識した翻訳について、詳しい解説をお聴きしました。

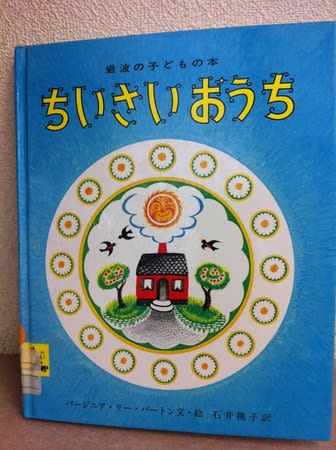

絵本翻訳として

バージニア・リー・バートン作いしいももこ訳「ちいさいおうち」をあげて、

子ども読者の読みの特徴と石井桃子翻訳の

「4ー8歳の年齢の子どもに向けて」

「目に見える形で伝えるための工夫」を、

具体的な例を挙げて読み解いていただきました。

また、幼年童話の例として

アリソン・アトリー作「チム・ラビットのぼうけん」

「チム・ラビットのおともだち」の石井桃子訳では、

読みやすく聞きやすくするため、「分割」「捕捉」「省略」がなされ、

聞いて楽しい「オノマトペ」が多用され、効果をあげているそうです。

また、石井桃子さんの文体の特徴である「声」の要素について、

子ども読者に向けた実践が基礎にあることなど、

とても興味深い解説でした。

竹内さんの2時間の講議では、

石井桃子さんの英語から日本語への「ことばの翻訳」にとどまらない

様々な工夫や「目配り、心配り」と子どもたちへの深い「理解」

やはり、身近で子どもたちと一緒に「本や絵本」を声に出して読み

そして「物語」の世界を楽しんでいらした「実践する人」の姿を

とても、わかりやすくお話してくださって

残り2回の講座も、とても楽しみにしています。

次回以降ののテーマは、第2回 「音と声の文化」

第3回 「声を訳す文体」 とのこと。

取り上げる児童書や絵本なども、ご紹介いただいています。

(後ほど、ゆっくり書き加えるつもりです。)

ちなみに、町田市民文学館ことばらんどは

2006年10月に開館し、図書館としての機能を兼ね備えた

文学館とのこと。

町田にゆかりのあった作家遠藤周作さんの御遺族からの遺品などの寄贈が

開館のきっかけになったそうです。