Masolino da Panicaleについて特集(?)を組みながら、ちょっと気になることが有りました。

はて?私は美術の区分がちゃんと出来ているのだろうか…

って今更何をと言われそうですが、ここでもう1度確認しておこうと、今日は朝からPCに向かっています。

さて、私は日本の大学では日本文学を専攻していました。

専攻した、と言ってもねぇ…

日本文学の世界では文学の時代区分を中古、中世、近世、近代、現代と分けていました。(中古の前に上代というのが有ったかな?)

中古は源氏物語を中心とする平安時代

中世は平家物語を中心とする、鎌倉、室町など江戸時代に入るまで

近世は江戸時代

近代は明治、大正で

現代が昭和以降という感じだったと思います。

こんな感じで、芸術って大抵時間軸でわけていますよね。

で、美術の方ですが、イタリアでは

Arte medievale,moderne,contemporaneaの3種類にざっくり分けられています。

Arte medievaleは中世美術、modernaは近代、contemporaneaは現代。

ただこのmodernaこれは「モダンアート」ではなく、ルネサンス以降印象派くらいまでのことを言っていますのでご注意を。

これに更にギリシャやローマ時代のArte antica(古代美術)が加わるというのが一番大きな美術史の区分です。

大学では古代美術はギリシャ美術かローマ美術、もしくは考古学一般の3教科の中から2つを選択、

中世からの美術史は必須でした。

古代美術に関してはそれほど複雑ではないのですが、中世に入ると時系列に加えて特徴という区分が発生してきます。

ということで日本ではここまで詳しく区分しないけど、知ってて損はない(得もないけど)イタリア美術史の区分と特徴について、何度かに分けて(最初はざっくりまとめて行くつもりだったけど、書き始めたら無理なことが分かったので)紹介していきますね。

これ、あくまでも自分の将来に向けての復習(予習?)です。

ところで中世とは一体いつから始まるのか?

こちらでは基本的に西ローマ帝国が滅亡した476年からというのが基本となっています。

それは便宜上、というだけで、美術の世界では一応4世紀頭あたりからMedievaleの範疇に入れています。

ということで、まず最初に出てくるのがArte paleocristiana、初期キリスト教美術です。

313年Costantino(コンスタンティヌス帝)がミラノ勅令でキリスト教が公認、その後Teodosio I(テオドシウス1世)が国教と認めたことで、

それまでカタコンベや地下礼拝堂に描かれたフレスコ画や石棺の彫刻にしか見られなかった美術が表に出てきます。

その頃から604年教皇GrgorioI(グレゴリウス1世)の時代ごろまでの美術をこれも便宜上「初期キリスト美術」と呼んでいるようです。

西洋の美術は長い間宗教無しには語れないものです。

だからほとんどがキリスト教徒ではない日本人には「よくわからない」と思われがち。

確かに美術館に行っても、同じような絵ばかりですけどね。

そんな退屈な西洋美術を少しでも興味を持って見ることができるようなお話ができると良いんですけどね。

まずなんと言ってもキリスト教が公認されたことで、今まで地下で隠れて行っていた集会をする場所を堂々と作れるようになります。

そうして生まれたのが「教会」です。

新しい建物を建てただけでなく、もともと有った建物を教会用に改築したものも多いです。

この教会の建物は古代建築様式から継承されたバジリカ様式と集中プラン型という2つの中心に建設されて行きます

まずバジリカ様式ですが

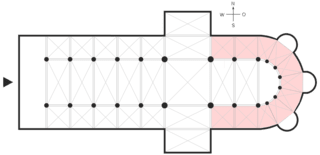

基本パターンはこれ。

私たちが知ってる教会のほとんどはこのパターン。

navata(区切られた廊下。辞書では間違った説明をしていますが)が3本、もしくは5本。長方形のスペースを柱(colonna)や橋脚(pilastlo)で区切っただけのシンプルな構造で、

イタリア語では真ん中の一番広い身廊をnavata centraleと言い、その他の側廊をnavata lateraleと呼びます。

この長方形のスペースに十字架のように横に渡したスペースが(ピンクの部分)、

後に翼廊(transetto)に発展します。

キリスト教の伝統的なこの十字から、この教会様式はCroce latina(ラテン十字型)とも呼ばれています。

ちなみに縦と横が同じ長さの十字架はCroce greca(ギリシャ十字)と言い、こちらはビザンチン美術の方で良くつかわれています。

ここからちょっと専門的なお話に。

私もいまいちはっきりしていなかった後陣内の詳しい呼び方について(自分の為に)説明してみましょう。

まずこの部分

altareというのは祭壇の事なのですが、この身廊の突き当り部分に置かれた祭壇はaltare maggiore主祭壇と呼ばれています。

この主祭壇を取り囲むスペースをpresbiterio,聖堂内陣と呼ぶようです。

ここは祭祀を行う聖職者専用の場所です。

この時代(初期キリスト教)はpergulaという門みたいなもので区切られていました。

これは1524年Raffaelloの弟子、Giulio Romanoが描いた改築される前の古いサン・ピエトロのpergula。

そして更に奥の部分

ここがabside,アプス・アプシスになるそうです。

あっ、でもこのアプシスが生まれるのはロマネスク期だそうです。

ただ、既にこの時代ここにCattedraと呼ばれる司祭の椅子が置かれていました。

この椅子が置かれているところはその司教区のトップ、Cattedrale、カテドラル、大聖堂と呼べるのはこの椅子の有る(物質的にはないところも有りますが)教会のみ、という話は以前もしたと思います。

absideの話をしてしまったのでもう1つ

このabsideの周りの部分、ここはdeambulatorioという回廊になっています。

これはロメネスク、ゴシックの特徴ですがこの時代には回廊を持っている教会は有りました。

deambulareというのはラテン語で「歩く」という意味があり、信者はここを歩くことが出来ました。

とここまで来て一瞬なんの話をしていたのか忘れていました。

これが初期キリスト教美術の建築様式のまず第1のパターンでした。

第2のパターンは集中プラン型と呼ばれるもので、こちらはざっくりいうと長方形以外…

宮廷礼拝堂や墓廟、洗礼堂など特殊なものに用いられています。

San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paolo Fuori le Mura、Santa Maria Maggioreなどの大聖堂が4世紀から5世紀の間に建てられます。

残念ながら、現在で当時の面影を残している教会はこの中には有りません。

この時代の教会で、辛うじて特徴を残しているのがSanta Sabina(サンタ・サビーナ教会)とSanto Stefano Rotondo(サント・ステファノ・ロトンド)

Santo Stefano Rotondoは最近行ったばかりなので、近いうちに紹介したいと思います。

また4世紀に入るとローマだけではなくミラノやラヴェンナにも教会が建てられるようになります。

とここまでは入れ物の話。

立派な入れ物が出来たから、中もきれいに飾らないと、ということでフレスコ画やモザイクが発展してゆきます。

ローマに残されたこの時期の作品は非常に少ないです。

その中でも現存するRomaで一番古いモザイクと考えられているのがmausoleo di santa Costanza,mausoleoとは霊廟のこと、に残されています。

このmausoleoは円形ということで集中プラン型になりますね。

ここには 360年頃に制作されたとされるモザイクがあります。

ドーナツを想像してください。 これは違うけど。

これは違うけど。

この真ん中の抜けてる部分に祭壇が有って、リースの部分が周歩廊なっていて、そこのVolto、天井に非常に珍しいモザイクが有ります。

世俗的なものや教会(?)唐草模様。見てて楽しくなりますね。

そして

こんなモザイクも描かれています。

Traditio legis (ペトロに法を与えるキリスト)と

Traditio Clavium (聖ペテロへの天国の鍵の授与)です。

ここ前回も時間がなくて行けなかったので、近いうちに見に行きたいです。

この時期に建設された大聖堂内にこの時期に壁画は残されていませんが、現存する資料から、この時代にキリスト教会堂の装飾プログラムの大筋が確定されたことは間違いなさそうです。

例えばRomaの5世紀初頭のモザイク

Santa Pudenziana(サンタ・プデンツィアーナ)のアプシスに描かれた「天井のエルサレムにおけるキリストと12使徒の集い」

Pietro(ペトロ)とPaolo(パウロ)に二人の女性が冠を授けていますが、

この二人は聖人のPudenteの二人の娘、PudenzianaとPrassedeと考えられたり、「教会」と「シナゴーグ」つまり「キリスト教」と「ユダヤ教」の象徴とも考えられています。

同じ表現がSanta Sabina聖堂にも残っているそうです。

またSanta Maria Maggioreのモザイクは5世紀中ごろの壁画プログラムを良く伝えているもので、

身廊の両側の壁(上部)窓の下には旧約聖書のAbramo(アブラハム), Giacobbe(ヤコブ), Isacco(イサク)の物語が左側、

Mosè(モーゼ)、Giosuè(ヨシュア)の物語が右側に連続してパネルに分けて描かれています。

これ、パネルが結構小さくて、肉眼ではここまで分からないんですけど、例えば

モーゼが紅海を割ったところ。

貝とか海老とか飛んでるし…

この物語が描かれたモザイクの特徴は古代末期の絵画の特徴をまだ残しています

そしてarco trionfale(勝利門)と呼ばれるアプシスの頭上にある、アーチに描かれているのは、「受胎告知」から「エジプト逃避」までのキリストの赤ちゃん時代のエピソード。

こちらの方は宗教的意味合いが強くて、431年Concilio di Efeso(エフェソの宗教会議)で再確認された「神であるキリストが処女マリアに宿った」という概念を強く印象付けるために描かれたと考えられています。

モザイクの隆盛に合わせて、この時代の美術には自然な動きや表現はなくなります。

モザイクで動きを出すのは難しいですからねぇ。

それが一番大きな特徴かな?

ちなみに絵画の分野だけでなく、彫刻の方も反古典的な、動きの少ないものが主体となっていますが、そんな中でも片や

同時期(360年頃)に作られたこちらのsarcofago di Giunio Basso (ユニウス・バッススの石棺)のように、古典主義への回帰とも思える優美な自然主義的様式の復活が認められる作品も残されています。

この石棺は石棺に初めてキリスト教の物語が彫刻されたもので、現存する一番古い作品と考えられています。(ヴァチカン美術館蔵)

とこんな感じで初期キリスト美術を終えていいのでしょうかねぇ…

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます