先月新聞で大きく取り上げられていた、16世紀の宗教画について書きましたが(澤田美喜記念館の16世紀の宗教画)その原本が見たくて、大磯にある「澤田美喜記念館」へ出かけました。

結果から報告しますと、今原本はここにありません。

原本は現在横浜市歴史博物館の「神奈川の記憶」展に出展されています。

横浜市歴史博物館公式サイト参照。

2019年1月14日まで

「なんだよ~!」

と言いたいところですが、ちゃんと調べなかったのは私だし、この記念館自体がすごかったので、よしとしましょう。

大磯駅を出てすぐ入口が有ります。(Google mapだとちょっとわかりにくいので、ちゃんと顔を上げて歩きましょう)

私有地?という感じで、ちょっと入りにくい入口なのですが、遠くの看板に記念館を示す矢印が有ったので入ります。

矢印に従って登ります。

と言っても大した距離ではありません。駅から5分程度です。

まず最初に出会ったのがこの燈篭

これ「キリシタン燈篭」と呼ばれていて、竿石(石灯籠などの、台石の上の火袋などをささえる柱状の細長い石。)の上部が十字に膨らんでいて、下部には人物像が彫られています。

ここに立つと

鐘があり、記念館の入り口が見えます。

更に登ります。

手すりかな?と思っていたのですが、階段の両脇には26聖人を偲んで26本の十字架が並んでいます。

中に入って一番最初に目につくのは

この彫刻が入り口の上に置かれています。

千葉県(?)の耶蘇教(キリスト教)の寺に飾られていたものらしいです。

真ん中は棕櫚の葉でしょうね。

澤田美喜は19001年三菱財閥3代目総師・男爵岩崎久弥の長女として生まれます。

久弥の父こそが三菱財閥を起こした、岩崎弥太郎。

久弥はその長男、美喜はその長女だったため、幼いころからお金に苦労したことはありませんでした。

その潤沢な資金を使って全国から集めたキリスト教特に隠れキリシタンにまつわるものがこの記念館の収蔵品です。

「金に任せて集めた金持ちの道楽」を見せている、と思っている人も少なからずいるそうですが、展示品を見ればその一言で片づけることは決してできない重要性と信仰心を感じます。

私は全然知りませんでしたが、両親の世代は彼女が戦争の被害者ともいえる混血児のために孤児院(エリザベス・サンダー・ホーム)を建てたことを知っていました。

展示室に入ります。

展示されているものは、収蔵品の3分の1程度の300点ほどだそうです。

大きな窓からは湘南の青い海が見えました。

展示品の方は、どれもかつて見たことないものばかり。

そして正直私も訪れる前はそれほど期待もせず、もっとちゃちいものばかりかと思っていたのですが、琴線に触れるものが多数ありました。

鐙にも十字架

禁教令の高札

刀の鍔なども

こちらが禁教前

禁教中

こちらは江戸時代のものなのに

十字架が…

実は丁度これを見に行った日の朝日新聞の朝刊の横浜版にこんな記事が出ていたんです。

ふふふ、興味深いものは横浜市歴史博物館に行っちゃってるのね。

これは日本製ではないよな。かわいい…修道士の燭台。

背中にキリスト像が入っている。

ちょっとボケてますが、この背中の穴に

ちょっとボケてますが、キリスト。

こちらはキリスト磔刑ですね。

大黒様の背中にもキリストが収められています。

こちらは細川ガラシャの持ち物と言われています。

これも

これも

外交官だった夫と世界中を旅して集めた十字架のコレクション

戦前、ご自分で収蔵品のカタログも制作しています

戦国大名のもの

十字架の柄入り

切支丹迫害が記録されたスペインの本

十字架の形をしたケースのなかには非常に興味深いものがいっぱいありました。

一番きになったのはこのキリスト磔刑の像。

素材はブロンズかな?

左手が右手より長い。そして、ヨーロッパでは時代が下るとキリストが釘を打たれた傷は3点になるのに、これは4つの穴があいています。顔もそれほど苦しんでいるようには見えない…ということはこれは「勝利のキリスト」?腰巻長いし、冠もかぶっているようです。

う~ん、気になります。

こちら柄に十字架があるので、「ミサの時にワインを入れるために使われていたのではないか?」と多分館長さんと思われる方が、私があまりにも興味深げに観察していたので、丁寧に色々詳しく説明して下さいました。

「ワインは当時有ったのか???」あるわけないか、「じゃあやはり日本酒か?」と一瞬にして頭をよぎる様々な疑問。

調べてみたところ、日本にキリスト教を伝えたと言われるフランシスコ・ザビエルは1552年、イエズス会の上司へ宛てた手紙の中で、「酒は米より造れるが、そのほかに酒なく、その量は少なくして価は高し」と、日本酒に関してヨーロッパ人として最初の報告を書いています。日本には葡萄がないので米のワインを飲むと記しているそうだ。また織田信長に接して多くの記録を残した宣教師ルイス・フロイスも天正9年(1581年)に「我々は酒を冷やすが、日本では酒を温める」などの情報を本国に書き送っているとか。(参考:Wikipedia)

そしてやはりワインのかわりにミサで使ったこともあるという。

またキリストの肉である聖体、パン(現在はホスティアという薄いウエハースみたいなものが多いですが)の方はと言いますと、当時は炒った米を使っていたそうです。

それを

これに入れていました。

これは茶事において香を入れておくための香合です。

全然知らなかったし、考えたこともなかったのですが、茶の湯とキリスト教、特にイエズス会には特別な関係があるみたいです。

他にも茶道の作法とキリスト教の決まりに色々な共通点が見いだせるとか。

その辺りをここでは非常に追及しているようで、毎年5月に2階にある礼拝堂でお茶会が開催されているようです。

お茶の先生が色々とキリスト教とのつながりも話してくれるらしく、毎年大盛況なんですって。

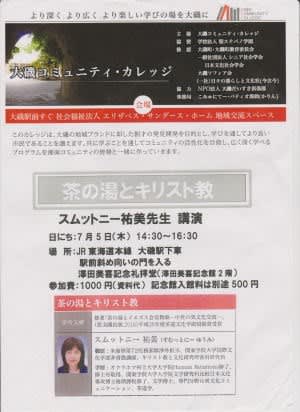

更に今年は

レクチャーがあったそうです。どちらも非常に興味深い!!

そんな話を聞いた翌日の日曜日、なんと新聞に丁度この方と本の話が出ていたんです。

すごい偶然だし、記念館に行かなければこの記事さらっと流していたことでしょう。

そこには

16世紀後期から17世紀初期に描かれた重要文化財の南蛮屏風に喫茶の場面が描かれているんです。

その記事によると、このこちらを向いて座っている黒い服の人は西洋人のバテレン(宣教師)で青い服の若者は教会に奉仕する同宿と呼ばれた日本人キリシタンではないか、と。

信長に庇護されていたイエズス会高位の聖職者アレサンドロ・ヴァリニャーノが「日本イエズス会士礼法指針」という宣教の注意書きをまとめたものに、聖堂に茶室を設けるように求め、接待儀礼、おもてなしの仕方まで細かく定めていたらしい。

この辺りは非常に面白い話なので、早速このスムットニー裕美さんの本「茶の湯とイエズス会宣教師」を読んでみたいと思います。

とここで、つ・づ・く

澤田美喜記念館公式サイト

http://www.sawadamiki-kinenkan.com/

最新の画像[もっと見る]

-

2024年の終わりに

2ヶ月前

2024年の終わりに

2ヶ月前

-

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

-

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

-

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

-

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

-

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

-

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

お札に描かれた人物ー国立公文書館

6ヶ月前

-

金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」ーその1

2年前

金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」ーその1

2年前

-

金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」ーその1

2年前

金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」ーその1

2年前

-

金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」ーその1

2年前

金刀比羅宮 特別展「お待たせ!こんぴらさんの若冲展」ーその1

2年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます