<アナログセンサー>

フィッシャーには現在アナログセンサーとして

①NTC温度センサー

②フォトトランジスター

③フォトレジスター(LDR CdS)

④超音波センサー

⑤カラーセンサー

の5種類があります。

アナログセンサーの設定はアナログ入力のプロパティから行います。

Roboインターフェイスには電圧変化をアナログ表示するA1・A2が、抵抗変化をアナログ表示するAX・AYがそして距離表示を行うD1・D2がまた供給電圧の変化を表示するAVと7箇所のアナログ入力がついています。一方TXコントローラーではアナログ・デジタル両方に使えるユニバーサル入力が8箇所あります。

<データーロガー>

まず簡単なLDRを使っての明るさの変化を記録するプログラムです。LDRの値を1秒毎に20回収録して終了します。回数と値がその都度画面に表示されるようになっています。

Listに保管された取得データーはRoboproのFile /Store list csv memoryで名前をつけて保存し、その後そのファイルをExelで開くと読むことが出来ます。このようにアナログセンサーを使ってデーターを収集して記録できますのでデーターロガーを簡単に作ることが出来ます。

<データー収集探査ロボット>

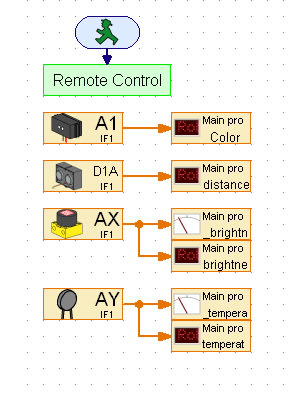

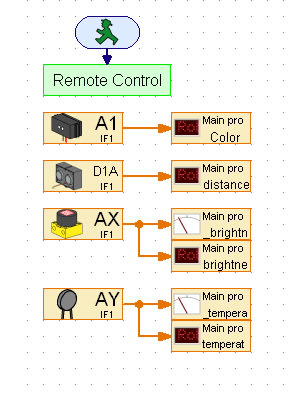

次はアナログセンサー4種類を使った探査ロボットとパネルから動かすプログラム(サブプログラムの内容は省略)です。A1にカラーセンサーを、AXにLDRを、AYにNTC温度センサーを、そしてD1に超音波センサーを接続して使用しています。

そしてパネルには障害物までの距離、照度、温度、表面色の値が表示されていきます。後はWebカメラを搭載して映像データーを見ながら操作できれば本格的なリモコン操作の探査ロボットになるのですが。TXコントローラーにはカメラ接続口がありますので

近い将来対応部品が発売されるはずです。

同じ内容のプログラムですがTXコントローラーの場合は指数関数も使用できるのでNTCの値を摂氏温度に換算して表示してくれます。

フィッシャーには現在アナログセンサーとして

①NTC温度センサー

②フォトトランジスター

③フォトレジスター(LDR CdS)

④超音波センサー

⑤カラーセンサー

の5種類があります。

アナログセンサーの設定はアナログ入力のプロパティから行います。

Roboインターフェイスには電圧変化をアナログ表示するA1・A2が、抵抗変化をアナログ表示するAX・AYがそして距離表示を行うD1・D2がまた供給電圧の変化を表示するAVと7箇所のアナログ入力がついています。一方TXコントローラーではアナログ・デジタル両方に使えるユニバーサル入力が8箇所あります。

<データーロガー>

まず簡単なLDRを使っての明るさの変化を記録するプログラムです。LDRの値を1秒毎に20回収録して終了します。回数と値がその都度画面に表示されるようになっています。

Listに保管された取得データーはRoboproのFile /Store list csv memoryで名前をつけて保存し、その後そのファイルをExelで開くと読むことが出来ます。このようにアナログセンサーを使ってデーターを収集して記録できますのでデーターロガーを簡単に作ることが出来ます。

<データー収集探査ロボット>

次はアナログセンサー4種類を使った探査ロボットとパネルから動かすプログラム(サブプログラムの内容は省略)です。A1にカラーセンサーを、AXにLDRを、AYにNTC温度センサーを、そしてD1に超音波センサーを接続して使用しています。

そしてパネルには障害物までの距離、照度、温度、表面色の値が表示されていきます。後はWebカメラを搭載して映像データーを見ながら操作できれば本格的なリモコン操作の探査ロボットになるのですが。TXコントローラーにはカメラ接続口がありますので

近い将来対応部品が発売されるはずです。

同じ内容のプログラムですがTXコントローラーの場合は指数関数も使用できるのでNTCの値を摂氏温度に換算して表示してくれます。

<はじめに>

フィッシャーのロボットは赤外線リモコンを使って動かすことができます。それはRoboインターフェイスに赤外線コントロールセット(品番PA-07)からの赤外線を受信する機能があるからです。写真は赤外線リモコンの発信機です。

これは大変便利な機能でリモコン用としてのみならずそれぞれのボタンをキーボードとしてすべて利用することも可能です。

赤外線リモコンには2つの発信機1)と2)が付いていますのでこの機能をプロパティでインターフェイスに割り当てます。

IR1を選択した場合は発信機1を使っての9通りの操作になり、IR2では発信機2を使っての9通りの操作になり、IR1+2ではすべてのボタン(11個)を使っての操作が可能になります。

<簡単なプログラム>

リモコンの1)を使ってロボットを前進・後退・右折・左折させるプログラムは次のようになります。

リモコン操作で簡単にロボットを動かすことができるわけです。

フィッシャーのロボットは赤外線リモコンを使って動かすことができます。それはRoboインターフェイスに赤外線コントロールセット(品番PA-07)からの赤外線を受信する機能があるからです。写真は赤外線リモコンの発信機です。

これは大変便利な機能でリモコン用としてのみならずそれぞれのボタンをキーボードとしてすべて利用することも可能です。

赤外線リモコンには2つの発信機1)と2)が付いていますのでこの機能をプロパティでインターフェイスに割り当てます。

IR1を選択した場合は発信機1を使っての9通りの操作になり、IR2では発信機2を使っての9通りの操作になり、IR1+2ではすべてのボタン(11個)を使っての操作が可能になります。

<簡単なプログラム>

リモコンの1)を使ってロボットを前進・後退・右折・左折させるプログラムは次のようになります。

リモコン操作で簡単にロボットを動かすことができるわけです。

フィッシャーテクニックではロボットの発売当初(1990年代)はモーターの回転制御にスリット板とフォトインターラプタを組み合わせて行っておりました。その後90年代後半から4枚歯のパルス歯車とリミットスイッチを組み合わせたパルスカウンター方式になりました。

回転で発生するパルスをカウントして何回転で停止するかをプログラムすることでモーターの回転を制御してきました。そしてそれ専用のコマンドも作られています。

例えば簡単な溶接ロボットのプログラムは次のようになっています。

また比較ブロックを使って目標回転パルスになるまで回転させるプログラムはつぎのようになります。このプログラムは産業ロボットなどで多用しています。

そしてRoboインターフェイスでの制御はこの方式になります。当然ミニモーターでもパワーモーターでも利用できます。

そして今回TXコントローラーの発売に合わせてTXコントローラー専用のエンコーダーモーターが発売されモーターの回転制御方法も新しくなりました。接続方法はモーターの電源は従来どおりM1からM4を使用し、エンコーダーの信号はパルスカウンターのC1からC4で読み取られます。エンコーダー電源は9Vの+に差し込みます。

モーターに内蔵するエンコーダーのパルス数とTXコントローラーのパルスカウンターを使って位置決めを行うもので物理的に読み取る従来型に比して格段に精度が高くなりました。また2台のモーターを同調させることが出来ることによりロボットの走行などが正確に行えるようになりました。(この点が一番のメリットでしょう)

尚エンコーダーモーターの性能ですがモーター1回転が75パルスです。(減速ギア比が25:1で、エンコーダーは1回転に3ですので25×3=75)そしてRoboproに専用のコマンドが用意されました。

プロパティウインドウからモーターを1個使用か、2個同調使用か、距離も同調かとか回転方向・回転速度・パルス数を簡単に設定できます。実際の使用では「入力待ちブロック」や「分岐ブロック」とセットして使用します。それぞれのブロックのプロパティのM1EからM4Eのモーター番号を選択するとそのモーターが目標回転数に達するとその信号が送られます。

次はこのコマンドを使った四角形を走行するプログラムです。(直角に曲がるパルス数245は実際に行いながら修正)

回転で発生するパルスをカウントして何回転で停止するかをプログラムすることでモーターの回転を制御してきました。そしてそれ専用のコマンドも作られています。

例えば簡単な溶接ロボットのプログラムは次のようになっています。

また比較ブロックを使って目標回転パルスになるまで回転させるプログラムはつぎのようになります。このプログラムは産業ロボットなどで多用しています。

そしてRoboインターフェイスでの制御はこの方式になります。当然ミニモーターでもパワーモーターでも利用できます。

そして今回TXコントローラーの発売に合わせてTXコントローラー専用のエンコーダーモーターが発売されモーターの回転制御方法も新しくなりました。接続方法はモーターの電源は従来どおりM1からM4を使用し、エンコーダーの信号はパルスカウンターのC1からC4で読み取られます。エンコーダー電源は9Vの+に差し込みます。

モーターに内蔵するエンコーダーのパルス数とTXコントローラーのパルスカウンターを使って位置決めを行うもので物理的に読み取る従来型に比して格段に精度が高くなりました。また2台のモーターを同調させることが出来ることによりロボットの走行などが正確に行えるようになりました。(この点が一番のメリットでしょう)

尚エンコーダーモーターの性能ですがモーター1回転が75パルスです。(減速ギア比が25:1で、エンコーダーは1回転に3ですので25×3=75)そしてRoboproに専用のコマンドが用意されました。

プロパティウインドウからモーターを1個使用か、2個同調使用か、距離も同調かとか回転方向・回転速度・パルス数を簡単に設定できます。実際の使用では「入力待ちブロック」や「分岐ブロック」とセットして使用します。それぞれのブロックのプロパティのM1EからM4Eのモーター番号を選択するとそのモーターが目標回転数に達するとその信号が送られます。

次はこのコマンドを使った四角形を走行するプログラムです。(直角に曲がるパルス数245は実際に行いながら修正)

You Tubeにアップロードしているフィッシャーテクニック関連のビデオの中で一番多くご覧いただいているのがロボット入門キットのビデオです。その内容はこちらからご覧いただけます。

ビデオは昔のCP01という商品ですが現在はインターフェイスも変りソフトウエアも新しいRoboproになっていて品番はCP24に変っています。インターフェイスからソフトウエア・9Vのアダプターまですべてが付属しているオールインワンのキットで税込価格は29400円です。

日常よく使われている簡単な装置を全部で8種類作り、それぞれをコンピューターで制御して動かします。中学生の技術家庭科の制御学習にはうってつけの教材かと思います。プログラムもソフトウエアRoboproで簡単に作ることが出来ます。

上の2つの装置(スライドドアと溶接機)のプログラムは次の通りです。図からこのプログラムの内容はお分かりいただけると思います。フローチャート順にブロックを並べていくことでプログラムを作成することが出来ますのでなんら予備知識を必要としません。入力はリミットスイッチとフォトセンサー、出力はモーターとライトです。

溶接機ではパルス数で移動距離を計算しています。

付属のインターフェイスはモーター出力4、デジタル入力8、アナログ入力1ですが中学生の制御の学習には充分かと思います。

実際イギリスやドイツではそれぞれの装置を別個に仕立てて中学の学校教材として利用されています。

組み立てられた溶接機・スライドドア・駐車場遮断機・温度調整機(エアコン)です。それほど複雑ではないので組立時間は1台あたり30分から1時間。一番時間のかかっているのは接続導線作りかも。

さてこのキットで学ぶことができる内容は

1センサーとは何か

2制御とは何か

3フォトトランジスターとタッチセンサー

4非接触入力とは

5タイマー設定など時間管理はどのようにするか

6自動開閉ドアなど自動制御装置と事故防止対策(安全対策)はどのようになっているか

7暗証番号とセキュリティシステム

8アナログ入力とは

9フィードバック制御とは

10プログラムの中での演算子の使い方

11パルスカウンター・エンコーダーとモーターの回転制御

12溶接ロボットなど工場で使用されている産業ロボットについて

といったことを学ぶことができます。

学校でお使いいただくにはマニュアルだけでは内容が不十分ですので先生用の指導マニュアルを編集したいと考えております。

ビデオは昔のCP01という商品ですが現在はインターフェイスも変りソフトウエアも新しいRoboproになっていて品番はCP24に変っています。インターフェイスからソフトウエア・9Vのアダプターまですべてが付属しているオールインワンのキットで税込価格は29400円です。

日常よく使われている簡単な装置を全部で8種類作り、それぞれをコンピューターで制御して動かします。中学生の技術家庭科の制御学習にはうってつけの教材かと思います。プログラムもソフトウエアRoboproで簡単に作ることが出来ます。

上の2つの装置(スライドドアと溶接機)のプログラムは次の通りです。図からこのプログラムの内容はお分かりいただけると思います。フローチャート順にブロックを並べていくことでプログラムを作成することが出来ますのでなんら予備知識を必要としません。入力はリミットスイッチとフォトセンサー、出力はモーターとライトです。

溶接機ではパルス数で移動距離を計算しています。

付属のインターフェイスはモーター出力4、デジタル入力8、アナログ入力1ですが中学生の制御の学習には充分かと思います。

実際イギリスやドイツではそれぞれの装置を別個に仕立てて中学の学校教材として利用されています。

組み立てられた溶接機・スライドドア・駐車場遮断機・温度調整機(エアコン)です。それほど複雑ではないので組立時間は1台あたり30分から1時間。一番時間のかかっているのは接続導線作りかも。

さてこのキットで学ぶことができる内容は

1センサーとは何か

2制御とは何か

3フォトトランジスターとタッチセンサー

4非接触入力とは

5タイマー設定など時間管理はどのようにするか

6自動開閉ドアなど自動制御装置と事故防止対策(安全対策)はどのようになっているか

7暗証番号とセキュリティシステム

8アナログ入力とは

9フィードバック制御とは

10プログラムの中での演算子の使い方

11パルスカウンター・エンコーダーとモーターの回転制御

12溶接ロボットなど工場で使用されている産業ロボットについて

といったことを学ぶことができます。

学校でお使いいただくにはマニュアルだけでは内容が不十分ですので先生用の指導マニュアルを編集したいと考えております。

Fischertechnikの従来のソフトウエアLLWinはブロック型のプログラミング言語で使いやすく、シーケンシャルな流れを記述するのには大変便利でしたが数式に弱いと言われていました。しかし今回のRoboproでは三角関数・指数関数・対数関数などが使用できるようになりましたし演算子も算術演算子・関係演算子・ビット演算子・シフト演算子などがすべて使用できます。当然その前提として32ビット浮動小数点の実数変数(float型)が使用できます。これで通常のプログラム言語と変らなくなりました。

実際に指数関数を使っている例としてNTCサーミスターの抵抗値を温度に変換するサブプログラムがRobo Explorerなどで利用されています。

これはT=1.3932×InR×InR-43.942×InR+271.87を表示しています。残念ながらなぜこの式でサーミスターの抵抗値を摂氏温度に変換できるのか式の根拠の説明がありません。目下照会中。

実際に指数関数を使っている例としてNTCサーミスターの抵抗値を温度に変換するサブプログラムがRobo Explorerなどで利用されています。

これはT=1.3932×InR×InR-43.942×InR+271.87を表示しています。残念ながらなぜこの式でサーミスターの抵抗値を摂氏温度に変換できるのか式の根拠の説明がありません。目下照会中。

フィッシャーテクニックには3Dソフト「Fischertechnik Designer」があります。このソフトを使うことで画面上に3Dモデルを製作し動かすことができます。パーツライブラリーにはすべてのブロック(約1200種類)がカテゴリー別に配置されていてこれらを3Dウインドウにドラッグ&ドロップすることで選択し後は配置や回転角度を設定し、リンクのさせ方を選べば簡単につながっていきます。モデルの作り方はマニュアルに「これはchild's play」と書いているように全く簡単に操作して行うことができます。手順を簡単に紹介すると

①必要なブロックを配置

②次のブロックを配置するとリンクの仕方が表示されます。

③表示位置を変えてから次のブロックをドラックすると接続箇所が矢印で表示されますのでその場所にブロックをドロップします。

④接続されました。

このようにブロックをつないでいきますので本当のブロックをつないでいくのと変りません。

ドイツとアメリカではこのソフトが中学生の技術教育に使われているようです。PLTWでは先日も書きましたようにAutodesk Inventerを使っているようです。わが国では中学の技術家庭のカタログにはまだ3Dソフトは掲載されていませんでした。

ソフトウエアの概要はこちらからご覧いただけます。デモ版もダウンロードできますので興味のある方は試してみてください。

①必要なブロックを配置

②次のブロックを配置するとリンクの仕方が表示されます。

③表示位置を変えてから次のブロックをドラックすると接続箇所が矢印で表示されますのでその場所にブロックをドロップします。

④接続されました。

このようにブロックをつないでいきますので本当のブロックをつないでいくのと変りません。

ドイツとアメリカではこのソフトが中学生の技術教育に使われているようです。PLTWでは先日も書きましたようにAutodesk Inventerを使っているようです。わが国では中学の技術家庭のカタログにはまだ3Dソフトは掲載されていませんでした。

ソフトウエアの概要はこちらからご覧いただけます。デモ版もダウンロードできますので興味のある方は試してみてください。

わが国では近年子供たちの理科離れが深刻になり官民一体となっていろいろな施策が行われていますが実情はアメリカにおいても同じようです。

そのために中高生を対象にしたSTEM (Science・Technology・Engineering・Mathmatics)教育の重要性が叫ばれております。その対策のひとつにProject Lead the Way(PLTW)というNPO法人による企業・大学との連携によるSTEM教育があり、3300校の中学高校が参加し35万人以上の中高生が受講して大きな成果を挙げつつあるようです。その内容は日本と異なりコンピューター技術を大胆に取り入れその習得を通して科学・技術への識見と実践的能力を高めている点です。その内容の一端を紹介すると

Science分野では高校生を対象にバイオメディカルを中心にした医学の基礎教育であり、Technology分野は中学生を対象にしたFischertechnikやVexRoboticsの部材を使ってのオリジナルマシンやオリジナルロボットの製作であり、Engineering分野ではAutodesk Inventer使っての3DCAD学習やEdgecamを使ってのCAM教育であり、Mathmatics分野は数学ソフトMathmaticaを使いこなす学習などです。いずれも大学での教育を前提にそのために必要な高度で高性能なアプリケーションソフトを使いこなす能力を付与しながら中高生の科学技術への興味を高めている点です。いかにも実学を重視するアメリカらしい取り組みです。

そのSTEM教育の技術分野でフィッシャーテクニックが採用されていますがこれはフィッシャーテクニックのブロックがオリジナルマシンの製作に適していることとその動きを制御するソフトウエアが完備されているためです。昨年からのテーマは2色または3色のガラス玉を如何に早く正確に分別する機械を作るかをいう「マーブルソーター」の製作でした。課題解決のためにグループで知恵を出し合ってマシンを考案し製作してプログラムを作り上げるという丁度わが国の高専ロボコン大会の中学生版のような手法です。

Youtubeに掲載されているPLTWのマーブルソーターの動きはこちらからご覧いただけます。You tubeを見ても発想の豊かさと考案の多様性がよくわかります。Robot作りに採用されているVexRobotもそうですがあくまでも部材であってその部材とソフトウエアを使って課題解決のマシンなりロボットなりを作り上げていくということを重視しているわけでソリュージョン型技術教育といえます。

わが国でも中学校でこのような観点からフィッシャーテクニックのブロックを素材としてご利用いただければありがたいのですが。

そのために中高生を対象にしたSTEM (Science・Technology・Engineering・Mathmatics)教育の重要性が叫ばれております。その対策のひとつにProject Lead the Way(PLTW)というNPO法人による企業・大学との連携によるSTEM教育があり、3300校の中学高校が参加し35万人以上の中高生が受講して大きな成果を挙げつつあるようです。その内容は日本と異なりコンピューター技術を大胆に取り入れその習得を通して科学・技術への識見と実践的能力を高めている点です。その内容の一端を紹介すると

Science分野では高校生を対象にバイオメディカルを中心にした医学の基礎教育であり、Technology分野は中学生を対象にしたFischertechnikやVexRoboticsの部材を使ってのオリジナルマシンやオリジナルロボットの製作であり、Engineering分野ではAutodesk Inventer使っての3DCAD学習やEdgecamを使ってのCAM教育であり、Mathmatics分野は数学ソフトMathmaticaを使いこなす学習などです。いずれも大学での教育を前提にそのために必要な高度で高性能なアプリケーションソフトを使いこなす能力を付与しながら中高生の科学技術への興味を高めている点です。いかにも実学を重視するアメリカらしい取り組みです。

そのSTEM教育の技術分野でフィッシャーテクニックが採用されていますがこれはフィッシャーテクニックのブロックがオリジナルマシンの製作に適していることとその動きを制御するソフトウエアが完備されているためです。昨年からのテーマは2色または3色のガラス玉を如何に早く正確に分別する機械を作るかをいう「マーブルソーター」の製作でした。課題解決のためにグループで知恵を出し合ってマシンを考案し製作してプログラムを作り上げるという丁度わが国の高専ロボコン大会の中学生版のような手法です。

Youtubeに掲載されているPLTWのマーブルソーターの動きはこちらからご覧いただけます。You tubeを見ても発想の豊かさと考案の多様性がよくわかります。Robot作りに採用されているVexRobotもそうですがあくまでも部材であってその部材とソフトウエアを使って課題解決のマシンなりロボットなりを作り上げていくということを重視しているわけでソリュージョン型技術教育といえます。

わが国でも中学校でこのような観点からフィッシャーテクニックのブロックを素材としてご利用いただければありがたいのですが。

<はじめに>

2009年に新発売された新型インターフェイス「TXコントローラー」を使ったロボットキットが2種類発売されました。

2009年発売のRobo TX Training Labと2010年発売のRobo TX Explorerです。

いずれのキットも新製品のTX コントローラーおよびエンコーダー付パワーモーターを使用しています。TXコントローラーにはパルスカウンターが付いていますので従来のようなパルスギアでカウントするのと異なり正確なパルス計算が可能でしかも左右のモーターを完全に同調(シンクロ)させられるので直進や直角曲がりが正確になります。

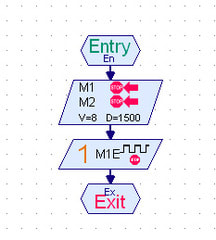

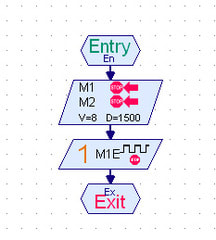

新しくモーター設定ブロックができて2つのモーターを同調させて動かすプログラムも簡単に作れます。モーターM1、M2を速度8で1500パルス回転させて停止させるサブプログラムは次のようになります。右はプロパティです。

今度のインターフェイスの特色は

●大きさが9cm×9cm×1.5cmのコンパクトサイズでしかも直接ブロック接続可能。

●パルスカウンターが付いているのでエンコーダー付モーターが使用できる。

●入力8個全てがユニバーサル入力でアナログ・デジタル両方に対応。

●メモリーはRAMが8MB,Flashが2MBで相当数のプログラムをダウンロードできる。

●ディスプレイ上でプログラムの選択・実行・停止などが簡単に行える。ただディスプレイ画面が小さいのでかなり見づらい。

●増設は8台まで可能。また拡張端子はI2CとRS485が付いており拡張性が高い。

●通信はBluetooth対応

●将来に向けカメラ接続端子付(カメラは未発売)

価格は税込31500円です。

2009年に新発売された新型インターフェイス「TXコントローラー」を使ったロボットキットが2種類発売されました。

2009年発売のRobo TX Training Labと2010年発売のRobo TX Explorerです。

いずれのキットも新製品のTX コントローラーおよびエンコーダー付パワーモーターを使用しています。TXコントローラーにはパルスカウンターが付いていますので従来のようなパルスギアでカウントするのと異なり正確なパルス計算が可能でしかも左右のモーターを完全に同調(シンクロ)させられるので直進や直角曲がりが正確になります。

新しくモーター設定ブロックができて2つのモーターを同調させて動かすプログラムも簡単に作れます。モーターM1、M2を速度8で1500パルス回転させて停止させるサブプログラムは次のようになります。右はプロパティです。

今度のインターフェイスの特色は

●大きさが9cm×9cm×1.5cmのコンパクトサイズでしかも直接ブロック接続可能。

●パルスカウンターが付いているのでエンコーダー付モーターが使用できる。

●入力8個全てがユニバーサル入力でアナログ・デジタル両方に対応。

●メモリーはRAMが8MB,Flashが2MBで相当数のプログラムをダウンロードできる。

●ディスプレイ上でプログラムの選択・実行・停止などが簡単に行える。ただディスプレイ画面が小さいのでかなり見づらい。

●増設は8台まで可能。また拡張端子はI2CとRS485が付いており拡張性が高い。

●通信はBluetooth対応

●将来に向けカメラ接続端子付(カメラは未発売)

価格は税込31500円です。