古典文学に描かれたゆかりの場所を訪ねてみるのも面白いものです。その古典を携えて、ゆかりの場所で紐解いてみると、昔の情景が想像されて、感動を新たにする場合もあります。

しかし、古典文学が書かれた当時とは、大きく変化している場合も少なくありません。現在では、完全な市街地と化して、見るべきものが残っていない場合も多く、期待外れとなることも結構あるのです。

そんな中で、鎌倉時代頃に成立した『平家物語』というのがあり、これは平安時代末期のいわゆる源平合戦に基づいているところが多く、比較的よく史跡として残されている場合があります。そこの合戦で亡くなった武者の塚だったり、故事に基づく風景だったり、いろいろですが、それなりに当時の情景を想像できるのです。

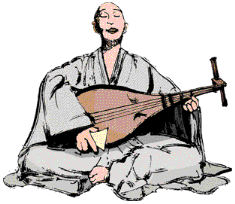

この『平家物語』は、中世以降に琵琶法師によって語られてきたので、その音律が整っていて、読んでいてもそのリズムが独特の風情を醸し出し、その情景に興をそえるのです。

そんな、源平合戦の古戦場や平氏・源氏のゆかりの地を訪ね、『平家物語』を読んでみるのも、なかなかいいですよ。

〇『平家物語』とは?

平清盛を中心とした平家一門の栄華から滅亡までの源平合戦を描いた軍記物語です。歴史的事実を描いた反面、フィクションも盛り込まれていまが、軍記物語中の最高の作品で、日本文学の中でも重要なものです。

著者は信濃前司行長で、鎌倉時代前期の成立とされていますが、はっきりしません。

盲目の琵琶法師による平曲(平家琵琶)にのせた独特の語りによって、世間に流布され、広く国民の中に浸透していったのです。

〇『平家物語』の旅とは?

『平家物語』は平家一門の栄華から筆を起こしていますが、その後の源平合戦が話の中心で、これを巡ることは必然的に、源平の戦跡を回ることになります。

前半の源氏の挙兵から京の都へ攻め上るところも興味深いのですが、平氏が都を落ち延びる後半の部分に哀惜があり、西日本にその場面を訪ねて旅した時にとりわけ、「盛者必衰の理」を感じ取ることができます。

一ノ谷、屋島、壇ノ浦と平氏が次々と負けて敗走していく情景が走馬燈のように浮かんでくるのです。

☆『平家物語』(流布本 元和九年本)の章立

・第一巻

1 祇園精舎

2 殿上闇討

3 鱸(すずき)

4 禿髪(かぶろ)

5 吾身栄花

6 祗王(ぎおう)

7 二代の后

8 額打論

9 清水寺炎上

10 東宮立

11 殿下乗合

12 鹿谷(ししのたに)

13 鵜川合戦

14 願立

15 御輿振

16 内裏炎上

・第二巻

1 座主流

2 一行阿闍梨之沙汰

3 西光被斬

4 小教訓

5 少将乞請

6 教訓状

7 烽火之沙汰

8 大納言流罪

9 阿古屋之松

10 大納言死去

11 徳大寺厳島詣

12 山門滅亡同衆合戦

13 山門滅亡

14 善光寺炎上

15 康頼祝言

16 卒塔婆流

17 蘇武

・第三巻

1 赦文

2 足摺

3 御産

4 公卿揃

5 大塔建立

6 頼豪

7 少将都帰

8 有王島下り

9 僧都死去

10 つじかぜ

11 医師問答

12 無門之沙汰

13 灯炉之沙汰

14 金渡

15 法印問答

16 大臣流罪

17 行隆之沙汰

18 法皇被流

19 城南之離宮

・第四巻

1 厳島御幸

2 還御

3 源氏揃(1)

4 鼬の沙汰

5 信連合戦

6 高倉宮園城寺入御

7 競

8 山門牒状

9 南都牒状

10 大衆揃

11 橋合戦

12 宮御最後

13 若宮御出家

14 鵺

15 三井寺炎上

・第五巻

1 都還

2 新都

3 月見

4 物怪

5 大庭早馬

6 朝敵揃

7 咸陽宮

8 文覚荒行

9 勧進帳

10 文覚被流

11 伊豆院宣

12 富士川

13 五節沙汰

14 都還

15 奈良炎上

・第六巻

1 新院崩御

2 紅葉

3 葵の前

4 小督

5 廻文

6 飛脚到来

7 入道死去

8 経の島

9 慈心坊

10 祇園女御

11 しわがれ声

12 横田河原合戦

・第七巻

1 北国下向

2 竹生島詣

3 火打合戦

4 木曽願書

5 倶利伽藍落し

6 篠原合戦

7 実盛最期

8 玄ぼう

9 木曽山門牒状

10 山門返牒

11 平家山門への連署

12 主上の都落ち

13 惟盛都落ち

14 聖主臨幸

15 忠度都落ち

16 経正の都落ち

17 青山の沙汰

18 一門の都落ち

19 福原落ち

・第八巻

1 山門御幸

2 名虎(なとら)

3 緒環(をだまき)

4 太宰府落ち

5 征夷将軍院宣

6 猫間

7 水島合戦

8 瀬尾最期

9 室山合戦

10 鼓判官

11 法住寺合戦(2)

・第九巻

1 生きずきの沙汰(2)

2 宇治川先陣(1)

3 河原合戦(12)

4 木曽最期

5 樋口の斬られ(2)

6 六ケ度合戦

7 三草勢揃(2)

8 三草合戦(1)

9 老馬(2)

10 一二の懸け

11 二度の懸け

12 逆落(3)

13 越中前司最期

14 忠度最期

15 重衡生捕

16 敦盛

17 知章最期

18 落足

19 小宰相身投げ

・第十巻

1 首渡し(3)

2 内裏女房

3 八島の院宣

4 請文

5 戒文

6 海道下り

7 千手前

8 横笛

9 高野巻

10 維盛出家

11 熊野参詣

12 維盛入水

13 三日平氏

14 藤戸(3)

・第十一巻

1 逆櫨

2 勝浦合戦

3 継信最期

4 那須与一

5 弓流し

6 志度合戦

7 壇ノ浦合戦

8 遠矢

9 先帝身投げ

10 能登殿最期

11 内侍所都入

12 剣

13 一門大路渡

14 鏡

15 平大納言文の沙汰

16 副将斬られ

17 腰越

18 大臣殿誅伐

19 重衡斬られ

・第十二巻

1 大地震

2 紺掻之沙汰

3 平大納言流され

4 土佐坊斬られ

5 判官都落ち

6 吉田大納言之沙汰

7 六代

8 泊瀬六代

9 六代斬られ

・灌頂卷

1 女院御出家

2 大原入り

3 大原御幸

4 六道之沙汰

5 女院死去

☆『平家物語』の冒頭部分

祇園精舎

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

遠くの異朝をとぶらへば、秦の趙高、漢の王莽、梁の朱忌、唐の禄山、これらは皆、旧主先皇の政にも従はず、楽しみを極め、諫めをも思ひ入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の愁ふるところを知らざつしかば、久しからずして、亡じにし者どもなり。

近く本朝をうかがふに、承平の将門、天慶の純友、康和の義親、平治の信頼、これらはおごれる心もたけきことも、皆とりどりにこそありしかども、間近くは六波羅の入道前太政大臣平朝臣清盛公と申しし人のありさま、伝え承るこそ、心も詞も及ばれね。

人気blogランキングへ→

国内旅行ブログランキング⇒

しかし、古典文学が書かれた当時とは、大きく変化している場合も少なくありません。現在では、完全な市街地と化して、見るべきものが残っていない場合も多く、期待外れとなることも結構あるのです。

そんな中で、鎌倉時代頃に成立した『平家物語』というのがあり、これは平安時代末期のいわゆる源平合戦に基づいているところが多く、比較的よく史跡として残されている場合があります。そこの合戦で亡くなった武者の塚だったり、故事に基づく風景だったり、いろいろですが、それなりに当時の情景を想像できるのです。

この『平家物語』は、中世以降に琵琶法師によって語られてきたので、その音律が整っていて、読んでいてもそのリズムが独特の風情を醸し出し、その情景に興をそえるのです。

そんな、源平合戦の古戦場や平氏・源氏のゆかりの地を訪ね、『平家物語』を読んでみるのも、なかなかいいですよ。

〇『平家物語』とは?

平清盛を中心とした平家一門の栄華から滅亡までの源平合戦を描いた軍記物語です。歴史的事実を描いた反面、フィクションも盛り込まれていまが、軍記物語中の最高の作品で、日本文学の中でも重要なものです。

著者は信濃前司行長で、鎌倉時代前期の成立とされていますが、はっきりしません。

盲目の琵琶法師による平曲(平家琵琶)にのせた独特の語りによって、世間に流布され、広く国民の中に浸透していったのです。

〇『平家物語』の旅とは?

『平家物語』は平家一門の栄華から筆を起こしていますが、その後の源平合戦が話の中心で、これを巡ることは必然的に、源平の戦跡を回ることになります。

前半の源氏の挙兵から京の都へ攻め上るところも興味深いのですが、平氏が都を落ち延びる後半の部分に哀惜があり、西日本にその場面を訪ねて旅した時にとりわけ、「盛者必衰の理」を感じ取ることができます。

一ノ谷、屋島、壇ノ浦と平氏が次々と負けて敗走していく情景が走馬燈のように浮かんでくるのです。

☆『平家物語』(流布本 元和九年本)の章立

・第一巻

1 祇園精舎

2 殿上闇討

3 鱸(すずき)

4 禿髪(かぶろ)

5 吾身栄花

6 祗王(ぎおう)

7 二代の后

8 額打論

9 清水寺炎上

10 東宮立

11 殿下乗合

12 鹿谷(ししのたに)

13 鵜川合戦

14 願立

15 御輿振

16 内裏炎上

・第二巻

1 座主流

2 一行阿闍梨之沙汰

3 西光被斬

4 小教訓

5 少将乞請

6 教訓状

7 烽火之沙汰

8 大納言流罪

9 阿古屋之松

10 大納言死去

11 徳大寺厳島詣

12 山門滅亡同衆合戦

13 山門滅亡

14 善光寺炎上

15 康頼祝言

16 卒塔婆流

17 蘇武

・第三巻

1 赦文

2 足摺

3 御産

4 公卿揃

5 大塔建立

6 頼豪

7 少将都帰

8 有王島下り

9 僧都死去

10 つじかぜ

11 医師問答

12 無門之沙汰

13 灯炉之沙汰

14 金渡

15 法印問答

16 大臣流罪

17 行隆之沙汰

18 法皇被流

19 城南之離宮

・第四巻

1 厳島御幸

2 還御

3 源氏揃(1)

4 鼬の沙汰

5 信連合戦

6 高倉宮園城寺入御

7 競

8 山門牒状

9 南都牒状

10 大衆揃

11 橋合戦

12 宮御最後

13 若宮御出家

14 鵺

15 三井寺炎上

・第五巻

1 都還

2 新都

3 月見

4 物怪

5 大庭早馬

6 朝敵揃

7 咸陽宮

8 文覚荒行

9 勧進帳

10 文覚被流

11 伊豆院宣

12 富士川

13 五節沙汰

14 都還

15 奈良炎上

・第六巻

1 新院崩御

2 紅葉

3 葵の前

4 小督

5 廻文

6 飛脚到来

7 入道死去

8 経の島

9 慈心坊

10 祇園女御

11 しわがれ声

12 横田河原合戦

・第七巻

1 北国下向

2 竹生島詣

3 火打合戦

4 木曽願書

5 倶利伽藍落し

6 篠原合戦

7 実盛最期

8 玄ぼう

9 木曽山門牒状

10 山門返牒

11 平家山門への連署

12 主上の都落ち

13 惟盛都落ち

14 聖主臨幸

15 忠度都落ち

16 経正の都落ち

17 青山の沙汰

18 一門の都落ち

19 福原落ち

・第八巻

1 山門御幸

2 名虎(なとら)

3 緒環(をだまき)

4 太宰府落ち

5 征夷将軍院宣

6 猫間

7 水島合戦

8 瀬尾最期

9 室山合戦

10 鼓判官

11 法住寺合戦(2)

・第九巻

1 生きずきの沙汰(2)

2 宇治川先陣(1)

3 河原合戦(12)

4 木曽最期

5 樋口の斬られ(2)

6 六ケ度合戦

7 三草勢揃(2)

8 三草合戦(1)

9 老馬(2)

10 一二の懸け

11 二度の懸け

12 逆落(3)

13 越中前司最期

14 忠度最期

15 重衡生捕

16 敦盛

17 知章最期

18 落足

19 小宰相身投げ

・第十巻

1 首渡し(3)

2 内裏女房

3 八島の院宣

4 請文

5 戒文

6 海道下り

7 千手前

8 横笛

9 高野巻

10 維盛出家

11 熊野参詣

12 維盛入水

13 三日平氏

14 藤戸(3)

・第十一巻

1 逆櫨

2 勝浦合戦

3 継信最期

4 那須与一

5 弓流し

6 志度合戦

7 壇ノ浦合戦

8 遠矢

9 先帝身投げ

10 能登殿最期

11 内侍所都入

12 剣

13 一門大路渡

14 鏡

15 平大納言文の沙汰

16 副将斬られ

17 腰越

18 大臣殿誅伐

19 重衡斬られ

・第十二巻

1 大地震

2 紺掻之沙汰

3 平大納言流され

4 土佐坊斬られ

5 判官都落ち

6 吉田大納言之沙汰

7 六代

8 泊瀬六代

9 六代斬られ

・灌頂卷

1 女院御出家

2 大原入り

3 大原御幸

4 六道之沙汰

5 女院死去

☆『平家物語』の冒頭部分

祇園精舎

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

遠くの異朝をとぶらへば、秦の趙高、漢の王莽、梁の朱忌、唐の禄山、これらは皆、旧主先皇の政にも従はず、楽しみを極め、諫めをも思ひ入れず、天下の乱れんことを悟らずして、民間の愁ふるところを知らざつしかば、久しからずして、亡じにし者どもなり。

近く本朝をうかがふに、承平の将門、天慶の純友、康和の義親、平治の信頼、これらはおごれる心もたけきことも、皆とりどりにこそありしかども、間近くは六波羅の入道前太政大臣平朝臣清盛公と申しし人のありさま、伝え承るこそ、心も詞も及ばれね。

人気blogランキングへ→

国内旅行ブログランキング⇒

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます