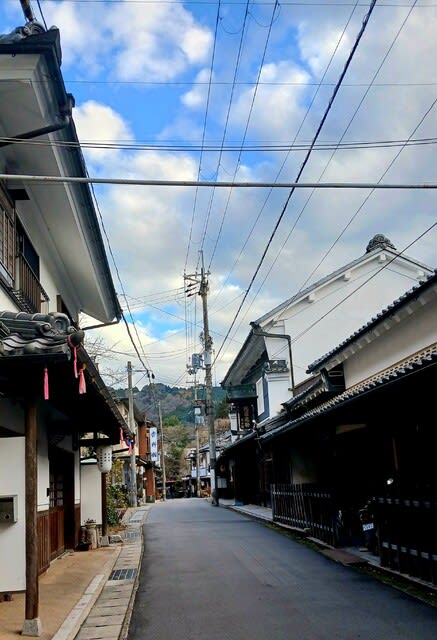

さて、金峯山寺蔵王堂を後に仁王門を潜り抜け散策路に出た。

土産物屋、飲食店などが立ち並ぶ。

土産物屋、飲食店などが立ち並ぶ。

あっちをのぞき、こっちをのぞき。

祝祭日ではないので人影はまばら。

祝祭日ではないので人影はまばら。

蔵王権現仁王門すぐ前に食堂「はるかぜ」。

柿の葉寿司、葛うどんと看板に大書。

目に入るだけで腹がグーッと鳴る。

そこそこの客入り。

そこそこの客入り。

詰め込むと後は何も食べられない。

グルメ番組では、あれほど食べて凄い。

まあ、後はスタッフが食べるのだろうが。

丁度いいミニ定食があった。

まあ、後はスタッフが食べるのだろうが。

丁度いいミニ定食があった。

それも名物の柿の葉寿司(鯖)と葛きりセット。

吸い物、ゴボウ、ふきなどの和え物・・・800円也。

生ビールも、と思ったがここは節制の男。

あとのブラリを考えた(大人になったもんだ)。

京都のように異人さんでごった返すこともない。

これがいい。

これがいい。

だが、マイナス点もある。

休業の店が多いことだ。

休業の店が多いことだ。

ロープウエー休止のことは書いた。

古い町並みは流石の世界文化遺産20年。

きっちり整備され、残っている。

きっちり整備され、残っている。

風情のある薬屋にふと目がいった。

ガマ蛙のデカい置物が惹きつける。

腹痛に効くという1300年の歴史ある「陀羅尼助」。

行者がキハダという高木の葉を煎じた。

密教の経文が陀羅尼経(だらにきょう)。

腹痛に効くという1300年の歴史ある「陀羅尼助」。

行者がキハダという高木の葉を煎じた。

密教の経文が陀羅尼経(だらにきょう)。

梵語(サンスクリット語)のダーラニーの音を当てた漢字。

それに「助けてくれ」の助をつけた、とある。

それに「助けてくれ」の助をつけた、とある。

土産物屋をのぞいた。

ここも蛙がズラ~リお出迎え。

婆さんがいつの間にかそばにいた。

婆さんがいつの間にかそばにいた。

「タモリも来たんだよ」

問わぬうちに話しかけてきた。

問わぬうちに話しかけてきた。

奥から、当時の写真・・・説明・・・。

話すのは嫌いではないが、この先制攻撃には脱帽。

聴けば去年の春ごろ「ブラタモリ」ロケ(放送は6月)。

話すのは嫌いではないが、この先制攻撃には脱帽。

聴けば去年の春ごろ「ブラタモリ」ロケ(放送は6月)。

お題も「なぜ桜といえば吉野なのか」。

なーーんだ、先に聞いとけば良かった。

なーーんだ、先に聞いとけば良かった。

話していると、おお!ヤマガラ君。

店先のヤカンの上にチョコン。

ここまで追ってきたか?と・・冗談です。

店の外から飛び交う。

「麻の実を皿に入れてあるんだわ」

「ヒマワリの種じゃないの?」

「そんなもん、ここらにあるかいな」

「そんなもん、ここらにあるかいな」

桜の季節じゃないけれど。

わざわざ秀吉が花見にやってきた吉水神社へいざ。

わざわざ秀吉が花見にやってきた吉水神社へいざ。

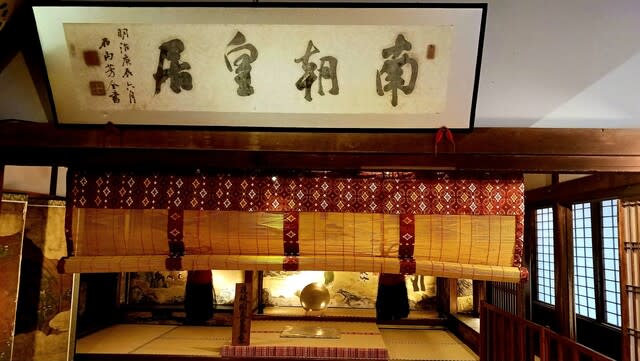

立派な書院造り。

南朝の後醍醐天皇、義経、秀吉がここを訪れた。

歴史上の人物がこの門をくぐったか?と思うと感慨深い。

入り口手前に「一目千本」の看板。

まさに一望。

花見時はさぞや壮観だろう。

だが、ここまで歩いた道のり。

花見時はさぞや壮観だろう。

だが、ここまで歩いた道のり。

それを考えると、春は凄い混雑ぶりが想像出来る。

落語ではないが「花見したつもり」でいい。

▲後醍醐天皇の玉座。都を追われ吉野入り。足利尊氏の室町幕府(北朝)に対抗して南朝政権を樹立した。

▲源義経の潜居の間。源頼朝に追われた義経が弁慶や静御前らと5日間、身を潜めた場所。

▲豊臣秀吉の花見本陣。愛用の金屏風と庭園。

秀吉自らガーデニングした名勝。

庭園の向こうに金峯山寺権現蔵王が臨める。

庭園の向こうに金峯山寺権現蔵王が臨める。

3偉人3英傑と1000年の時を経て同じ空間。

何とも贅沢この上ない。

何とも贅沢この上ない。

観覧料600円也。

往復900段の脳天破裂”大神”階段で脚はパンパン。

ちと一服。

ちと一服。

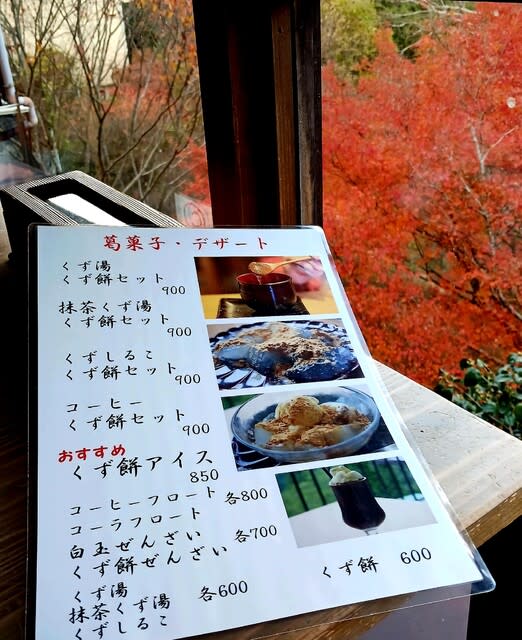

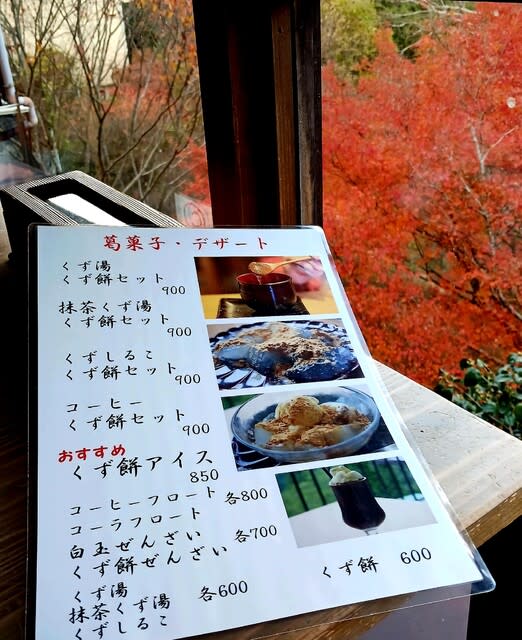

折角なので葛きり餅を頂こう。

洒落たカフェ風「静亭」があった。

眼下には真っ赤に染まった紅葉。

コーヒーも飲みたかったので「くず餅セット」にした。

洒落たカフェ風「静亭」があった。

眼下には真っ赤に染まった紅葉。

コーヒーも飲みたかったので「くず餅セット」にした。

きな粉と黒蜜にコーヒー。

食べ終わってから、コーヒーは合わないな。

抹茶にすればよかった、と後悔した。

抹茶にすればよかった、と後悔した。

見るものも見たし、食べるものも食べた。

時間があれば、まだまだあるのだろうが充分。

時間があれば、まだまだあるのだろうが充分。

陽が陰っりつつあるので来た道を戻った。

見上げるような大きな鳥居(高さ7・6m)を再びくぐった。

すべて銅製、再建後700年という重文。

すべて銅製、再建後700年という重文。

代行バスに乗らず急坂の道をゆっくり、のんびり降りた。

またも延々と続く山道。

脳天大神の地獄の階段を思えば、どうということはない。

脳天大神の地獄の階段を思えば、どうということはない。

人生も坂道、帰りも坂道。

ちょっぴり山伏気分を味わう。

静かな吉野路を堪能した。

静かな吉野路を堪能した。

≪終わり≫

【吉野紅葉狩り≪パート1≫】

【吉野紅葉狩り≪パート2≫】