さて、立正安国論について話を戻します。日蓮は立正安国論の冒頭で、当時の鎌倉の状況について述べています。

「旅客来りて嘆いて曰く近年より近日に至るまで天変地夭飢饉疫癘遍く天下に満ち広く地上に迸る牛馬巷に斃れ骸骨路に充てり死を招くの輩既に大半に超え悲まざるの族敢て一人も無し、然る間或は利剣即是の文を専にして西土教主の名を唱え或は衆病悉除の願を持ちて東方如来の経を誦し、或は病即消滅不老不死の詞を仰いで法華真実の妙文を崇め或は七難即滅七福即生の句を信じて百座百講の儀を調え有るは秘密真言の経に因て五瓶の水を灑ぎ有るは坐禅入定の儀を全して空観の月を澄し、若くは七鬼神の号を書して千門に押し若くは五大力の形を図して万戸に懸け若くは天神地祇を拝して四角四堺の祭祀を企て若くは万民百姓を哀んで国主国宰の徳政を行う、然りと雖も唯肝胆を摧くのみにして弥飢疫に逼られ乞客目に溢れ死人眼に満てり、臥せる屍を観と為し並べる尸を橋と作す、観れば夫れ二離璧を合せ五緯珠を連ぬ三宝も世に在し百王未だ窮まらざるに此の世早く衰え其の法何ぞ廃れたる是れ何なる禍に依り是れ何なる誤りに由るや。」

ここには近年、様々な天災が発生し飢饉も発生している事を述べ、それと共に伝染病も蔓延しており、街中や街道筋には牛や馬の死骸が転がっていて、骸骨など道端に転がっているとあります。またあちらこちらに死にそうな人達の姿が溢れかえっており、身内などの死を悲しんでいない人は世の中には一人もいないと述べています。

これは現代に生きる私達には現実感を感じない描写ですが、けして誇張した表現では無かった様です。

まず当時の社会情勢は混乱した状況であった事が想像できます。

日蓮が産まれる前年に「承久の乱」が起きました。これは日本史が好きな人はご存知と思いますが後鳥羽上皇が、鎌倉幕府の権力基盤を壊す事を画策し、時の鎌倉幕府執権の北条義時を征伐しようとしました。しかしそれに対して鎌倉方は大軍勢を率いて京に攻め上り、逆に上皇方は大敗を喫してしまいました。結果として後鳥羽上皇は隠岐へ、順徳天皇は佐渡へ、土御門上皇は土佐へと配流されてしまいます。

それまで朝廷を警護するという家臣であった武家が、朝廷側を征伐したというのは、日本の歴史上、とても大きな事件でした。またこの事により鎌倉幕府の力は大きくなり、全国には守護や地頭を配置していましたが、その彼らが地方の荘園を奪いとるなどの混乱も起きていた様です。

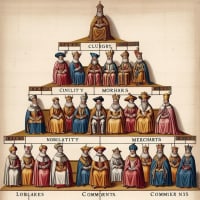

いままでの政権が新興勢力によりひっくり返され、その新興勢力が政権を握るという事になると、当然、社会は大混乱するのは間違いありません。

また日蓮が産まれてから、鎌倉で立教開宗するまでの間、様々な天災が人々を襲いました。代表的な出来事としては以下の災害や騒乱がありました。

・嘉禄三年(1227年)鎌倉大地震

・寛喜三年(1231年)寛喜の大飢饉

・寛元四年(1246年)宮騒動

・宝治元年(1247年)宝治の合戦

・正嘉元年(1257年)正嘉大地震

当時は社会インフラも整備が進んでいない事から、騒動や災害がひとたび発生すれば、復興にはそれなりに時間を要します。またこれ以外にも天然痘や疱瘡、またコレラ等の伝染病の蔓延も度々起きていた事が想定されますので、日蓮が鎌倉に拠点を構えた頃の鎌倉の姿というのは、まさに立正安国論冒頭にあった状態だったのでしょう。

こういった社会の悲惨な状況に対して、宗教界でも様々な対策を取っていたというのが、この安国論の冒頭でも読んで取れます。「然る間或は利剣即是の文を専にして西土教主の名を唱え~」はら始まる文を読むと、念仏宗を始めとする各宗派は様々な祈祷や講を起こして祈りを行い、様々な呪いも盛んに行われていました。また鎌倉幕府にしても何も無策であった訳ではなく「万民百姓を哀んで国主国宰の徳政を行う」とある様に、様々な救済措置を行ったと書かれています。しかしこれら対策は何ら効果を現すばかりか「唯肝胆を摧くのみにして弥飢疫に逼られ乞客目に溢れ死人眼に満てり、臥せる屍を観と為し並べる尸を橋と作す」と、より社会状況は悲惨な状況へと向かっていたと言うのです。

日蓮はこの打ち続くこういった災害の原因として「倩ら微管を傾け聊か経文を披きたるに世皆正に背き人悉く悪に帰す、故に善神は国を捨てて相去り聖人は所を辞して還りたまわず」という結論に達したのは、前の記事でも紹介しました。要は社会が正法に背いて邪法に帰依している事から、本来国を護るべき諸天善神は国を捨て去ってしまい、鬼神が来たり魔が来たって、災害を呼び込んだと言うのです。しかしここでいう「正法」とは「法華経」と解釈もされますが、もう一段深く読み取ってみると、仏教の肝心を理解しない悪僧たちを幕府が重用している事から、こういった世の乱れが起きていると言う事だと思われます。

ちなみにですが、当時の鎌倉幕府の宗教行政の在り方として、幕府による寺院建立がどの様に行われていたのか、そこを少し紹介したいと思います。

・浄土宗 安養院(1225年)

・臨済宗 東勝寺(1225年)

・真言宗 明王院(1231年)

・浄土宗 光明寺(1243年)

・浄土宗 延命寺(1250年)

・臨済宗 円応寺(1250年)

・真言宗 浄明寺(1251年)

・臨済宗 海蔵寺(1253年)

・臨済宗 建長寺(1253年)

・真言律宗 極楽寺(1259年)

これらは日蓮が生誕してから、立正安国論を著述するまでの期間で、鎌倉に建立された寺院についてまとめたものです。これらの寺院の中には既に現在、廃寺になっているものもあれば、古刹寺院として健在なものもあります。これらの寺院は主に幕府からの寄進として建立されており、今で言えば公共工事の類と言ってもいいでしょう。

どうですか?

人々が天災や飢饉、そして疫病で人々が苦しむ中で、幕府の資金でもかなりの額がこの寺院建立に費やされているのが、ここからも見て取れます。

これらの寺院には京都から招聘された僧侶が入る事も多く、表向きは「国家鎮護の為」と云いながら、実は己が権勢の為にこういった幕府の宗教政策に阿っていた各宗派の僧侶の姿があった事が推察できます。

時の鎌倉幕府としては、承久の乱以降、鎌倉を京の都にも負けない様な文化都市とするという様な宗教政策の考え方もあった様ですが、その流れに乗って、政祭一致の政治の中で各宗派の仏教僧は、こぞって己が利権を増やす事に執心し、そこで私腹を肥やす人物も多くあったと思われます。

そういった仏教各派と幕府の関係を、日蓮は「世皆正に背き人悉く悪に帰す」と指摘したのではないでしょうか?

何も単純な法華経宣揚だけとか、日蓮自身の考え方こそ正しいという様な事で、幕府に対して「国家諌暁」を行ったのではないと私は思うのです。

この話はもう少し続けます。