<主要テーマ>

THEMES 01世界経済

こうした観点から、第1に、世界経済のサーベイランスを通じた主なリスクのモニタリングに加え、グローバル・インバランスや高齢化といった構造的要因が世界経済に与える影響を議論します。

第2に、成長力強化のための具体的な取組を議論します。質の高いインフラ投資の促進や、災害リスクファイナンスなどの自然災害に対する財政の強靭性強化といった持続可能な成長の基盤を一層強固にする取組に加え、途上国におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向けた持続可能なファイナンスの実現や、低所得国における債務の透明性の向上及び債務の持続可能性の確保といった取組についても議論します。

第3に、国際租税・金融分野において、技術革新による経済のデジタル化・グローバル化等がもたらす経済社会の構造変化への対応を取り上げます。この構造変化は世界の社会・経済構造やビジネスモデルを大きく変化させてきており、これを健全な成長につなげるべく、国際経済システムの分断を避けつつ、税制・金融分野において政策面の対応を行うことが喫緊の課題となっています。

THEMES 02貿易・投資

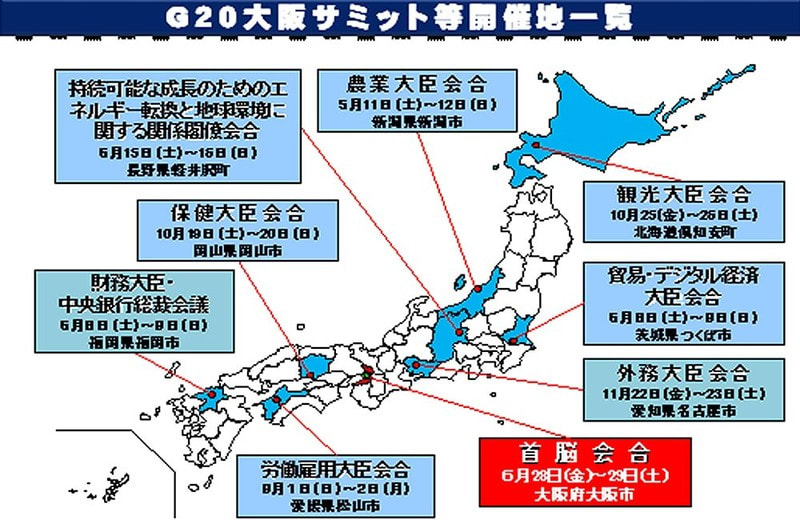

国際的な貿易及び投資は、成長、生産性、イノベーション、雇用創出及び開発のための重要なエンジンであり、持続可能で包摂的な成長に寄与します。現下の国際貿易を巡る情勢は、世界経済と貿易の見通しに悪影響を及ぼしています。世界のGDPの80%以上を占めるG20加盟国は、この状況を解決する責任があります。こうした観点から、6月8日及び9日につくばで開催されるG20貿易・デジタル経済大臣会合では、以下の項目について議論を行います。

- 現下の国際貿易を巡る情勢に関する対話

- 市場原理に基づく投資決定を促進する健全なビジネス環境

- 持続可能かつ包摂的な成長に資する貿易及び投資の促進

- WTO改革と二国間及び地域貿易協定の発展

- 貿易とデジタル経済の接点(デジタル経済大臣との合同セッション)

特に、ルールに基づく多角的貿易体制は重要な岐路に立っています。多角的貿易体制への信頼を回復するためには、WTO改革のモメンタムを維持・強化することが不可欠です。2018年のブエノスアイレス・サミットにおいて、G20首脳は「WTOの機能を改善するために必要なWTO改革への支持」を表明し、大阪サミットにおいて進捗をレビューすることに合意しました。この議論を基礎に、日本は、議長国として、WTO改革に更なる政治的後押しを与えるべく議論を主導していきます。

また、日本議長国下では、共同での対処が必要なグローバル課題である、鉄鋼の過剰生産能力問題について、過去のサミットにおける議論を基礎としつつ、議論を継続しています。この関連で、2016年にG20杭州サミットでの合意に基づき設立された鉄鋼グローバル・フォーラム(GFSEC)では、各国の生産能力や政府支援措置等に関する情報共有や、それに基づくレビューが行われています。

THEMES 03イノベーション

過去の議長国の下では、G20はデジタル化をはじめとするイノベーションがどのように経済成長や生産性の向上に寄与するかに焦点を当て、同時に、労働市場、スキル、デジタル・ディバイドへの影響について議論してきました。日本は議長国として、21世紀の経済システムにおけるデータの決定的な役割について焦点を当てていきます。

デジタル化が我々の経済、社会の全ての側面を変容させるにつれて、データの効果的な活用は経済成長や社会福祉のますます重要な原動力となっています。2019年1月、安倍総理はダボスにおける世界経済フォーラムにおいて、「信頼性に基づく自由なデータ流通(DFFT:Data Free Flow with Trust)」の考え方を提案し、更なるデータ流通の促進のために、デジタル経済に対する人々の信頼(トラスト)を醸成する必要性を強調しました。過去の議論を踏まえ、議長国である日本はデータの潜在力を最大限活用するための国際的議論を加速させていきます。

また、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、ロボット、ビックデータ等の新たな技術の社会実装の重要性について議論し、デジタル化がもたらす機会を最大限活用することや、Society5.0(注)及び持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献します。

このような文脈の中で、G20大阪サミットに先立ってつくば市で6月8~9日に開催されるG20貿易・デジタル経済大臣会合では、以下の分野について議論します。

- 信頼性に基づく自由なデータ流通(DFFT)

- 人間中心のAI

- デジタル・セキュリティ

- SDGsと包摂性のためのデジタル

また、貿易大臣との合同セッションでは貿易とデジタル経済のインターフェイスについて議論を深めます。

注:Society 5.0とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより実現された人間中心の社会(Society)で、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続くものです。新たな技術は、最適なバリューチェーンの構築、自動生産による持続可能な産業化の推進、農作業の自動化による食糧の増産、予防検診や介護ロボットの活用による健康寿命延伸・社会的コストの抑制など、社会のあり方にさまざまな変革をもたらします。「Society 5.0」の詳細については、以下の紹介ビデオクリップを参照してください。

THEMES 04環境・エネルギー

近年の世界各地での異常気象に伴う災害の頻発をはじめ、気候変動問題は一層進展しており、国際社会が協調してその問題に取り組むことが急務です。国連気候変動条約(UNFCCC)及びパリ協定の下、地球規模で気候変動問題に対処するためには、「環境と成長の好循環」を加速させ、ビジネス主導の技術革新を促す形へのパラダイム転換を図ることが必要です。そのため、気候変動分野において多くのイノベーションを起こし、それを社会実装につなげ、取組を推進させていくことが重要です。G20では緩和、適応、気候資金といったこれまでの主な各論点の他、イノベーションや資金の誘導、非国家主体との連携等の論点にも焦点を当てて議論を行っています。

エネルギー

6月15日~16日に、軽井沢において「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」を開催します。エネルギーについては、同会合及び大阪サミットに向けて、各国の事情に応じたエネルギー転換を重視し、「環境と成長の好循環」を実現する上での主要な推進力となる水素、CCUS等の分野におけるイノベーションの推進、イノベーションへの民間資金の誘導やイノベーション技術を普及するためのビジネス環境整備等について議論します。また、これまでのG20におけるエネルギーに関する議論の成果を踏まえ、エネルギーをめぐる諸課題について包括的に議論を行っています。

環境(海洋プラスチックごみ)

近年国際的に大きな注目を集めている海洋プラスチックごみ問題は、海洋の生態系に悪影響を与え得るほか、人の健康にも影響を及ぼしかねない喫緊の課題です。この問題を解決するためには、新興国を含めた世界全体での取組が必要です。「持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」及び大阪サミットに向け、G20では、この問題に対する世界全体での取組を大きく進めるべく、プラスチックごみの海洋流出の阻止やイノベーションの促進などについて議論を行っています。

THEMES 05雇用

また、9月に松山で行われる労働・雇用大臣会合においては、G20大阪サミットで首脳が一致した施策のフォローアップを行います。さらに、雇用に加え、女性のエンパワーメントや開発に対する有望策として、観光及び農業が重視されていることから、5月に新潟市で実施された農業大臣会合に加え、10月に倶知安市で観光大臣会合を行い、これら2つの分野における具体的取組をフォローアップします。

THEMES 06女性のエンパワーメント

女性の労働参加について、G20リーダーは、2014年ブリスベン・サミットで、労働参加率における性別による格差を2025年までに25%減少させるというブリスベン・コミットメント、「25 by 25」にコミットしました。この目標実施を確保するために効果的な措置を採ることはG20の優先課題であり続けます。さらに、女性の雇用の質の向上、性別による賃金格差の削減及びジェンダーに基づくあらゆる形態の差別からの女性の保護のためには、継続した行動が必要です。

女性のエンパワーメントを実現するために、教育は鍵となる役割を果たします。デジタル化が社会を変革する中で、女子のSTEM教育が必須となっています。デジタル文脈を含む、ジェンダーに基づくあらゆる形態の暴力に対処するための措置を採ることも重要です。

ブエノスアイレス・サミットでの合意を前進させるため、女性起業家とビジネスリーダーにいかにより良く関与するかについても議論します。

THEMES 07開発

加えて、日本議長国下においては、途上国を始めとする開発を推進する上で、以下のテーマ、とりわけ質の高いインフラ投資や人的資本投資の重要性について、活発な議論が重ねられてきました。

- 持続可能な開発のための2030アジェンダ

- 説明責任

- SDGsのためのSTI(科学技術・イノベーション)

- 持続可能な開発に向けた連結性強化のための質の高いインフラ(インフラ作業部会と連携)

- 人的資本投資

なお、日本は上述の国連ハイレベル政治フォーラムや、日本が8月に開催する第7回アフリカ開発会議(TICAD7)との相乗効果を踏まえつつ、開発を推進していく考えです。