冬至の日の出は大配石の北限になる

立春

立秋

冬至の日の入りは甲斐駒ヶ岳にある

大配石との関係が明らかになってきた

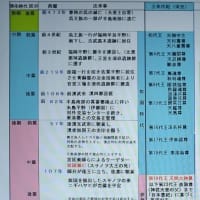

配石の概念図

配石から見た甲斐駒ヶ岳ピーク

甲斐駒ヶ岳ピークが薄く見えている 指しているのは立春石棒か、または半分後ろに入っている影になっている石棒がある、冬至の日の入りを指しているようだ。これから確認するとして、見通して見る限りでは、立春の石棒では無く、後ろの石棒が冬至の日の入りを示しているようだ。

残されていた冬至の日の入りラインの、大配石との関係が明らかになってきた

これで縄文時代の太陽暦作成に必要な観測要素は

全て揃っていることが分った。

この地図はおかしいのかな、配石の太陽暦要素の立秋と冬至の日の入り線との位置関係と合っていないように見える。どういうことなのだろうか。

他の地図で見ても矢張おかしい、豆腐岩という不思議な岩石があるが、その辺りにすると合うようだ。地図が矢張おかしい、狂っているのでは無いだろうかと考える。何処に言っていったら良いのでしょうか。或いは球形のものを平面の地図に移しているので、20㎞を超えるような距離にあるので、その誤差が出ているのでは無いかとも思うのですが、どうでしょうか。

グーグルアースで地図を見ても矢張おかしいようです。

金生遺跡・大配石の太陽暦観測施設が何処にあるのかよく見えないのですが。

金生遺跡辺りを拡大すると

遺跡がどこなのか分りませんでした。

図はお借りしました