月と太陽と人の歴史と物語

「月と人の歴史と物語」から思いついたので投稿した

20000年前頃 日本列島では月の暦が使われていたと考える

それは次のことからの推察で。

神子柴遺跡では100㎞を超える距離から人々は集って来て会合して

様々な産地からの様々な石質の両面加工尖頭器を交易していたのか

また何が行われたものかはまだ明確にされていないものの、

素晴らしい尖頭器が残されていた。

またこの遺跡近くでは大量の神子柴型石斧が作られて、

列島各地に分配されていた。

このような会合を行うには太陰暦の存在が欠かせないものと考える。

16500年前頃 土器の開発

容器として使用すると共に情報伝達に使用されていた

土器は思う形に成形できるので、石器などとは違い、縄文人の思う思考を造形していた。

情報伝達のメディアとして利用し、生業開発の画期を記録して伝えていた。

11000年前頃 一太陽年が観測されていた

それは土器に突起として数が残されていた 2、4、6の数から推測できる。

この内の 6という突起土器の示す数は半年の月の満ち欠け周期を示していて、

太陰暦が作られていたことを示すものと考える。この技術により

この時期からは巨大な貝塚が形成されて残されていたことが分っている。

これとの類推から 4突起土器の示す 4という数は、半年を4分割した暦が作られていたことを

示しているものと考える。冬至から夏至までの立春、春分、立夏の季節の始まりの区分である。

後半の半年も同様な区分をしていたものと考える。

2は365日の二分割を示すものか、または半年 182日の二分割を示すかであると考える。

10000年前頃 鳥浜貝塚のヒョウタンなどの栽培植物

鳥浜貝塚ではヒョウタンなどの栽培植物が出土していて、これは西アフリカからのものとされている

20000前頃には、丸木舟で海外進出しているので、西アジアに近いところから持ち帰っていたものと考える。

その他の栽培植物もそのようにして世界各地から持ち帰っていたものと考える。

西日本にはこのように丸木舟で世界各地に海外進出していたものと考える。

7355年前 鬼海アカホヤ噴火、鬼海カルデラ噴火発生

ここ10000年間で世界最大のカルデラ噴火とされていて、

この世界最大規模の噴火による降灰で、日本列島の西半分がほぼ壊滅するような

大災害が発生していた。九州は縄文文化の初期には大きく発展していたが、壊滅して

人々はここから世界に拡散していった。

日本列島の東にも避難して、東日本ではその後縄文文化が花開いた。

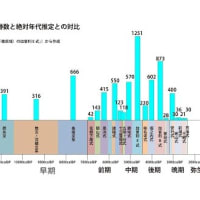

図 目次

「月と人の歴史と物語」の目次からでは

150万年前から紀元前8000年前までの期間は空白となっている。

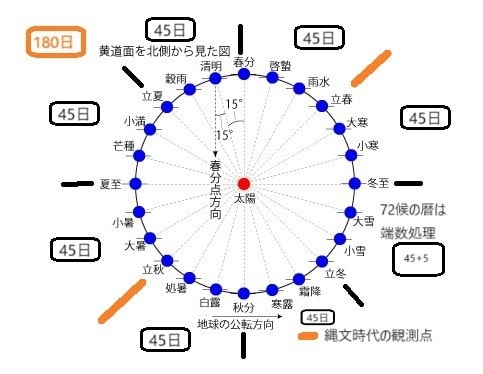

図 太陰暦を示すとする図

この期間には記載すべきものがすっぽりと抜けている。

それに続くのは太陰暦を示すとされる図表である。

太陰暦が季節と合わなくなったときは、冬至の日の出でそれを合わせるという

冬至のその当日は何時なのか、それは太陽暦が無くては確定出来無い。冬至前後は

20日間ほど、同じ位置からの日の出が続くからである。

その事を知っているのか知らないのか、いずれにしても、季節の起点は20日ほど、

つまり1ヶ月近くの誤差を含むことである。幾ら頑張ってもそのレベルのものである。

この間の空白の内、40000から7000年前までの空白を埋めることが出来るのは、土器を持ち、土器に記録を残していた

太陽暦と太陰暦を示す縄文時代の記録であると考える。

さらにそれに続くのはシュメール文明で紀元前2300年頃の楔形文字の記録である。

つまり西アジアより西には、ここまでには、数概念の形成を示す歴史や

太陽暦を示すものは何も存在していないと云うことである。

6000年前頃 一年8区分の太陽暦、一年12ヶ月の太陰暦

8、12突起土器の示す数の記録から読み取ることが出来る。

図 二十四節気の暦

5000年前頃 二十四節気の暦

貝採取の生業を改善するため、数学の進歩が行われ

太陽暦と太陰暦の同期が達成された。カレンダーの原理が体得されていた。

それを示す 3を示す突起土器や土偶が広汎に作られていた。

45日の暦を 3分割すると15日、3はこの数を示していた。

二十四節気の暦は 15日刻みの暦であり、月の暦約 30日と

同期させるには365日と 30日の最大公約数を求めることであり

二十四節気の暦はそれに基づく暦である。

これにより太陽と月の暦は同期することができて、カレンダーを作れば

太陽暦で月齢周期を知ることが出来るようになる

図 カレンダー作成の原理に基づくカレンダー

こうして季節を正確に把握して、最適な貝採取を行うことが出来る事になった。

このお陰で大きなハマグリばかりを採取していた中里貝塚という超巨大な貝塚が形成され、

干し貝工場の操業が可能となった。干し貝製品はカレンダーがあることで内陸との交易も容易となり

干し貝作りの貝塚は生業として確立されて、列島各地で貝塚が作られ、関東圏では

これまでとは一線を画す貝塚の増加となった

4000年前頃 作業暦の完成 7、5突起土器の記録

月の暦は 7日を基準に作業が行われ

太陽暦では 5日刻みの作業暦が用いられたものと推測する

これは七十二候の暦に相当する

天文学者が何故縄文時代の太陽暦に関心が無いのか

これまで天文学者に金生遺跡の太陽暦観測地形と観測装置について

メールを出してきたが、ほとんど関心を引かなかった。

何故なのか、その理由が判明しました。

それは天文学の教科書に太陽暦についての項目が無いからです。

図 大学で学ぶ教科書の目次

これは戸谷友則が書いている教科書です

図 天文学の目的

図 人類最古の学問の起源

西アジアより西に始まる天文学は太陽暦に関する起源を持たないことを証明している。

天文学では現代文明の基礎にある太陽暦に関してその起源を知らないということです。

古代における太陽暦開発の起源が分っていないと言うこと、カレンダーの原理など

知らなくても問題ないとしているのが現代の天文学であり

西アジア発の天文学なのです。

これまで縄文時代の太陽暦開発の起源の歴史 20000年前頃から7000年前までの歴史 が知られていないため、起源が分らないままとなっていた。

図はお借りして補足しています