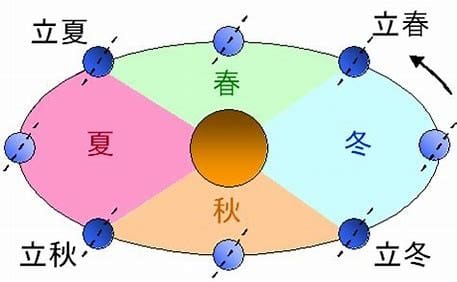

二至二分の暦作りには、一年間の日数をカウントして、春分や秋分を算出することが必要である。そうした計算が出来たのか。

縄文人に計算の技術はあったのか。

それについては、縄文遺跡から出ている遺物から可能と判断されているようだ。

大型住居の建設から見ると、暦作りのための計算など、何でも無さそうに思える。

暦作りの計算は単純なもので、

365日 冬至から夏至まで183日、夏至から冬至まで182日

二分とは 183日/2、182日/2 91日 春分と秋分になる

立春は「四立」の一つで 91日/2 45日

金生遺跡の立地は冬至からの45日目の日の出を観測確認する位置に合わせていた。

ここまで分ると以下のことが分ることに成る。

先ず月の満ち欠けの周期との関係 30日 古代人は最初に分ったというので縄文人も同様でしょう。

これは太陽暦の 91日/3 30日 一月の日数に合う

365日/30日 月の満ち欠けは 一年に 12回

30日/2 15日 上下弦の半月

これが太陰暦の、基本 縄文人もこれは知っていたはずでしょう。

朔旦立春の機会で確認していたはずと考える。

45日は 30+15日とも 45日/3 15日

図はお借りしました

太陽暦と太陰暦の関係が把握できる。内陸縄文人には太陽暦が重要、海の人には潮の満ち干の影響から太陰暦との関係が重要だった。航海するためには太陽暦も必要とされる。

さらに利用しやすくするためには細分化していたかも知れない。

30日/3 10日 一月の内の上中下旬になる

30日を1ヶ月とする一年か、15日を一月とする 半年一年暦、二倍年暦とするか

15日/2 7日 一週間の日数

15日/3 5日 これは七十二候の暦となる

利用しやすい暦としては、どのような区分が、利用されていたものなのだろうか。

二至二分の暦が確定できたことからは、このような日数が割り出され、太陽暦、太陰暦の何れの暦でも基本が全て揃うことが分る。どのような区分の暦を作るかは生活の必要に応じて適当に構成出来る。縄文人には太陽暦も太陰暦も並列して使用できたものと考える。

縄文社会では、難しい太陰太陽暦などと言うものは作る必要はなかったものだろう。

引用ーーーーーー

シリーズ縄文講座(17) 縄文人と「数字」認識

a.大型住居と縄文尺

北陸から東北の縄文時代前期後半から中期にかけて、大型の住居が築かれており、東日本の縄文時代の一つの特色となっています。それは、とりわけ青森県や秋田県、山形県の多雪地帯と重なる日本海沿岸地域で目立っています。

かかる大型住居は、昭和48(1973)年の朝日町の不動堂遺跡の発掘調査によって、日本で初めて発見されました。不動堂遺跡では、一般的な直径4mから5m位の円形竪穴に混じって長径17m、短径8mの小判形をした大型の住居跡(第2号住居跡)が営まれていました。長径方向に石組炉が4基、間隔を置いて設けられています。

大型住居跡【不動堂遺跡】 出典:藤田富士夫 『縄文再発見』 大巧社 199年

不動堂遺跡第2号住居跡の柱穴は、全部で16個発見されました。直径約30cmの堂々たる柱痕跡を有し、通常よりも太い柱が建っていたことを示しています。柱の間隔を測ると35cmで割り切れる個所が多く認められました。このことから大型住居の企画には、35cmを基準とする「縄文尺」が用いられていた可能性を推定することができます。

岐阜県飛騨市(旧・河合村)の下田遺跡での縄文中期の住居を分析したところ、より大型を示す住居の柱間隔が35cmを単位とした数値で割り切れる比率が多くみられました。この傾向は、青森県の三内丸山遺跡でもみられます。このことは、家族単位で構築が可能な個人住居ほど企画が緩やかで、共同で構築し使用する大型の住居ほど企画が厳密であることを示しています。

長さの単位が決まっていれば、共同作業をする際に便利です。“「縄文尺」○個分の柱を◎本切って運んでくる”といった、取り決めがあれば効率的な作業が可能となります。長さが決まっていれば、雪の荷重にも耐え得る丈夫な建物の構築も可能となる。これらの理由によって、縄文尺が登場したものと思われます。

b.縄文人の数字認識能力

ここに、「○個分の柱を◎本」としました。○個、◎本というからには、縄文人に確かな数字認識能力のあることが前提となります。青森県三内丸山遺跡の縄文時代中期中葉(約5000年前)の土偶や富山県早月上野遺跡の後期後葉の顔面土製品、秋田県大湯環状列石の後期の土版には、円形の刺突文であたかもサイコロの目やマージャン牌のピンズの●配置のように、1に始まり最大で12までの自然数列が確認できます。これまで、土偶体部の円形刺突文は単なる文様としか認識されてきませんでしたが、意識して見ると、それが自然数列を成していることが明らかです。

青森県三内丸山遺跡の土偶

富山県早月上野遺跡の顔面土製品

出典 「縄文時代の自然数列に関わる「数字」認識について」『考古学論究』第11号 立正大学考古学会 2006年 (一部改変)

数学者である伊達宗行大阪大学名誉教授に、このことをお伝えしたところ「頭の中に数処理がすでにあって」、それが呪術具に投影されたものらしいとご教示をいただきました。

1から12までが、自然数列として確認できるのは、伊達氏が説く「縄文人の十二進法」による数字認識の可能性を示唆します。

人類最古の数字認識の獲得は、約5500年前のメソポタミヤのシュメール人にあったと言われています。縄文人においても、5000年前に確実に数字認識の証拠を、ここに提示することができました。そのような数字認識を獲得した縄文人にとって、「縄文尺」の案出も容易であったことと思われます。35㎝長の単位で柱間隔が割り切れる現象は、決して偶然や、はたまた人体尺による産物ではなかったであろうと思われます。きわめて文化的な所産であったとすることができます。

北代遺跡の住居や炉跡、高床建物の柱間隔、呪術具についても、このような縄文人の数字認識の視点から意識的に検討すれば、必ずや新しい発見があるものと思われます。

ーーーーーー

今から5000年前の縄文時代前期、青森県にある日本最大級の縄文集落跡「三内丸山遺跡」などで使われていた、35cmを単位とする物差し「縄文尺」の存在である。

同遺跡のシンボルである、六本柱。その柱穴は、正方形を2つつないだ長方形で、その1辺の長さは4.2m。きっちり縄文尺の35cmで割り切れるのである。

他の縄文遺跡でも、柱間の長さなどが35cmの倍数、例えば140cm、175 cm、245 cm、280 cm、420 cmなどの大型住居がしばしば見られる。

すべての建物がこの物差しではないものの、日本の広範囲で大型の家屋、集落の中心になるような建物はこの縄文尺が使われているという。

++++そうなのか

(中略)

三内丸山遺跡でさらに興味深いのは、前出の一辺の長さが「4.2m」である点。例の縄文尺の12倍なのである。この12という数字がキーとなる。

(中略)

縄文尺の12倍の4.2mを柱間のサイズにした三内丸山遺跡の人々は、その十二進法をマスターしていた。

(中略)

この「12」という数字と、有名なピタゴラス三角形(直角三角形)との関連である。ご存知の通り、この三角形は辺長3、4、5で、総和は12となる。つまり縄文尺で、一尺、二尺と目印を付け、12単位で切り、辺長の割合を3:4:5(黄金比)の三角形を作れば、容易に直角が得られる。

三内丸山の精密な六本柱建設技術には直角を作り出す技術が必要不可欠で、それにこの縄文尺とピタゴラス三角形と十二進法が応用されていたのである。

○紙はなくとも方程式は解ける

縄文人が「太陰暦」を採用した可能性も著者は指摘している。

遺跡出土品の分析によれば、太陰暦の1年間の日数345を記した跡が刻まれたものがある。古代オリエントでも太陰暦が使われており、それが北回りで縄文に到達し、歳時、暦法には十二進法が使われたのではないかという。

ちなみに、秋田県などの縄文遺跡には、夏至の太陽観測などの天体観測をしたような気配のあることが知られている。さらに、縄文人は太陰暦や十二進法だけでなく、十進法を使いこなした可能性もあると、著者は言う。その頃すでに〈数百から千の数計算をしていた〉とも。

〈縄文にも、文字なき民族の智慧があったにちがいない。(中略)指導力があり、尊敬される匠たちによって技術も宗教も総合的に縄文世界は動いていたことだろう。決して烏合の衆ではなかったと思われる。そうでなければ三内丸山の建造物のように200~300人を動員する巨大遺跡の建設一つをとっても実行できなかった〉

ーーーーーー

数を記録した土版と縄文人の数の概念の有り様

数を表記する土版と数を示す土版。1から5までがある。

縄文人も弥生人も今の日本人と直接につながっているホモサピエンスである。中国渡来の人、韓国渡来の人、南方渡来のひとなどもあり、弥生人は朝鮮半島経由で渡来していて、その後に縄文人と融合した。古墳時代以降も朝鮮半島経由で人が渡来している。

縄文人は今の日本人と変わらない。学校に行って学んで進むと最高学府で勉学と研究をすることができる。そのような人なのである。

縄文遺跡である秋田県鹿角市の大湯環状列石遺跡から数を示す土版がみつかっている。タブレットとはメソポタミアで陶板を示すものであり、大湯環状列石遺跡から出土の数を示す土版は現在のタブレット端末より一回り小さいスマートフォンほどの大きさである。壊れにくくするために厚みはある。

大湯環状列石遺跡から出土の数を示す土版には1、2、3、4、5を示す穴があけてある。その配置は見事といってよい。形状は人の顔と身体に似せている。1が口で2が目と思われる。

数を数えるのに土に線を引いてもよい。数にあわせて石をならべてもよい。紐(ひも)に結び目をつけてもよい。腐るものは残りにくい。刻んだ月日の移行を示す骨が残されている。夏至と冬至などを知っていることを示すのが英国におけるストーンヘッジである。

大湯環状列石遺跡から出土のタブレット状の土版には1、2、3、4、5を示す穴があけてある。この数字を示す穴を使って足し算や掛け算をしたことであろう。頭の中に思い描くよりも土版の数字を使えば計算がしやすい。

長さの基準となるモノサシを使って倍数を刻むことが三内丸山遺跡の遺構から確認されている。モノサシは35㎝であった。目盛りを刻んであったかどうかは別だが目盛りを刻むことはたやすい。巨大建築物の柱の間隔は4.2mになっている。柱を埋めるための穴は幅と深さが2mである。統一したようにそのようになっている。

数を示す土版は大人の計算機であったろうが、子どもに数と計算を教える道具であり教科書であったことが想定される。

人の脳の働きは円や三角形を描くものらしい。エジプトのピラミッドと南米大陸の神殿がにているのはここからきていると説く人がいる。この説は有力である。大湯環状列石遺跡ちかくの三角形の山は信仰の対象にされた痕跡がある。

現代の人と何ら変わらない縄文人は大湯環状列石遺跡や三内丸山遺跡で1500年もの長期にわたり定住していた。数を示す土版は大湯環状列石遺跡に暮らす人々の数値への認識を示し縄文人が数の概念を持っていたことが明確に示した。(この項目の執筆は日本計量新報編集部)