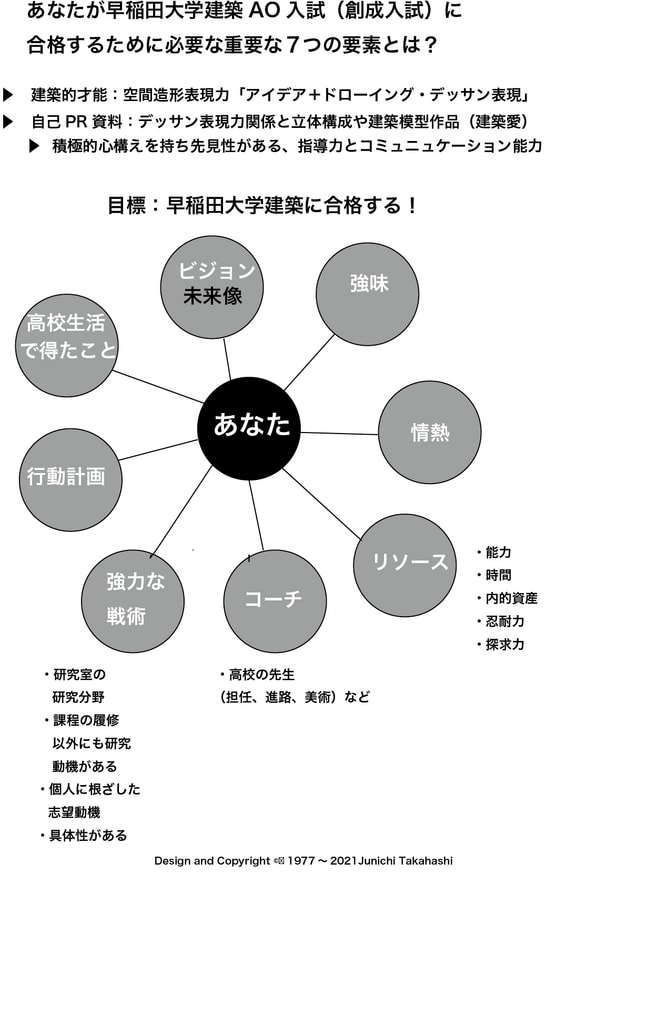

早稲田大学建築学科の入試では1次試験が、書類選考で志望理由書や活動履歴書を制作しなければなりません。この書類制作は簡単ではありません。私が講師をしている洋々は総合型選抜(AO入試・推薦入試)・小論文の個別指導塾で、早稲田建築AO入試の2次に実技試験対応の、空間デッサン対策と自己PR資料など、ファインアートとデザイン系の実技作品や立体構成や建築模型製作などを指導しています。

洋々は私のように(美大卒後、企業でグラフィックデザイナーやデザイン会社企業/アートスクール設立後に国内外美術大学へ40年間の大学受験指導経験者で約1000名合格実績)など、実際の国内外企業でプロとして実務経験や国内大学や海外有名大学大学院卒、あるいは、ネイテイブの外国籍、プロの弁護士、1級建築士、国内外の教授を歴任など、様々な上場企業を始めとした海外留学経験や実務経験を持つ、プロフェッショナルやエキスパートの集団が国内外の受験生を、完全1対1で指導している、日本で初めてのAO入試対応の、総合個人別指導塾の世界で活躍する人材を踏まえたビジョナリーカンパニーです。

以下は、洋々のAO受験対策での1次書類選考や、個人と集団面接での自己PRや自己PR資料のプレゼンテーション対応なども行っていますので、地方生や海外に在住する受験生にもきめ細かい指導をとっています。まずは事前相談や体験学習を受講してみてから、ご判断をすることをおすすめいたします。

まずは総合型選抜(AO入試・推薦入試)とは、どういうものでどういう対策が必要7日という全体概要を理解して望むと良いと思いますので、よく読んで理解して望むようにしてください。

■ 洋々 ホームページより引用

■ 小論文の書き方

目次 [非表示]

-

1 小論文とは?

2 小論文と作文の違い

3 小論文の書き方

4 「型書き」のススメ

5 意見提示の型

6 問題解決の型

小論文とは?

小論文とは、自分の考え(=意見)を読み手を納得させるために書く文章です。

そして、納得させるためには単に自分の考えを述べるだけでは足りず、その裏付けとなる根拠を示す必要があります。

たとえば、

僕は犬が大好きだ!

と叫んだところで、友人たちが賛同してくれるとは限りません。

Aさんはそもそも動物に興味がなく、B君は犬が大嫌い、Cさんは猫を愛しているかもしれません。

そんな彼らに犬を好きになって貰うためには(少なくとも犬が好きな自分の気持ちを分かって貰うためには)、犬の素晴らしさを語ったり、犬に対するマイナスイメージを払拭したり、犬にできて猫にはできないことを明らかにしたりする必要があります。

小論文で合格するためには深い知識や教養に裏打ちされた、高度な思考力や文章力が要求される。

そんな誤解も世の中にはあるようですが、小論文は決して難しい科目ではなく、ましてや高尚な学問でもありません。

自分の考えを分かりやすく伝える。

他の人に納得・共感・協力してもらう。

そのための基本的な技術の体系に過ぎません。

今度こそ告白を成功させたい。

何を喋ればもっと掃除機が売れるのか?

こう考えるとき、頭の中には既に小論文的な思考が芽生えています。

この機会に、小論文を学んでみませんか?

習得することで人生がちょっと楽しくなるはずですし、おまけに大学入試にも役立ちます。

小論文と作文の違い

小論文と作文はどう違うのか?

これは小論文初心者が、早い段階で直面する問題です。

たとえば、予備校の授業や参考書ではしばしば、以下のような説明がなされているようです。

曰く、客観的に書くのが小論文、主観的に書いてもいいのが作文。

(したがって、小論文は意見を書いたら根拠も書く必要がある。一方で、作文は根拠がなくても大丈夫)

曰く、文章表現の巧みさが重要でないのが小論文、重要となるのが作文。

(したがって、小論文においてはインパクトのある書き出しや独創的な表現はいらない。一方で、作文ではそれらが大事)

等々。

いずれも間違いではありませんが、若干表面的です。

小論文と作文は本質的にはどう違うのか?

ざっくり言えば、目的に大きな違いがあります。

小論文の目的は読み手を納得させることにあります。

最後まで読んで、なるほどこの人の言う通りだ(少なくとも、この人の言うことにも一理ある)と思わせたら書き手の勝ちです。

これに対して、作文の目的は読み手を惹きつけることにあります。

最後まで興味を持って読んでもらえたのであれば、書き手の勝利です。

こうした目的の違いが、小論文と作文に色々なテクニックの違いを作り出します。

小論文においては読み手に納得してもらうための前提として、まずは何を言いたいのかを分かってもらう必要があります。

そのうえで読み手が飲み込みやすいような形で根拠を示し、納得へと導かなくてはいけません。

そして、読み手に分かってもらう、納得してもらうための方法は、ある程度パターン化することができます。

一方、作文においては読み手を惹きつけるために様々な工夫を凝らすことになります。

続きが気になるような書き出しを選ぶ、なるべく印象的な表現を用いる、結末を予測しにくいように展開する、等々。

こちらは伝えるべき内容により文体により、無限のバリエーションがあります。

多くの人が小論文よりも先に作文を学びますが、本当は作文の方がはるかに難しく、習得にも時間が掛かります。

それは根本的な思考力や文章力、時には人格までが問われる営為だったりもするのです。

小論文の書き方

そもそも、小論文とは、自分の考え(=意見)を読み手を納得させるために書く文章です。

そして、納得させるためには単に自分の考えを述べるだけでは足りず、その裏付けとなる根拠を示す必要があります。

したがって、小論文の書き方は、一言で言えば、

①聞かれたことに対して意見を述べる

②意見を述べたらその裏付けとなる根拠を示す

ということになります。

意見と根拠は、意見→根拠の順番で書くのが一般的ですが、根拠→意見の順番で書くことも可能です。

「型書き」のススメ

小論文=自分の意見+その裏付けとなる根拠

ですが、意見と根拠の組み合わせ方は、ある程度パターン化することができます。

パターン化された答案は没個性、つまらないなどと批判されることもありますが、試験の本番、限られた時間内で答案を仕上げるためには非常に有効ですし、そうした答案で東大や京大、早慶上智といったいわゆる一流大学でも問題なく合格できることが実証されています。

予備校の授業や参考書で様々な「型」あるいは「フォーマット」が紹介されていますが、広く知られている考え方、書き方が必ずしも優れているわけではありません。

たとえば、大学受験界で有名な譲歩批判を答案の冒頭に配置する「型」(問題提起や自分の意見に続けて、「たしかに、もちろん、なるほど」等を用いてまずは自分の意見に対して予想される反論を示し、その後、「しかし、けれども、だが」等を用いて再反論する構造)は、課題文の主旨に対して反対の立場を採る、しかしながら、その根拠は一部認めるといった場合は有効です。

しかしながら、それ以外の場合においては、譲歩批判自体は「自分の意見がダメではない」という消極的根拠に留まり、「自分の意見がなぜ正しいのか」といった積極的根拠と比べて説得力に欠けることが多いため、必ずしも汎用性が高いとは言えません。

譲歩批判を利用する場合は、自分の意見とその積極的根拠を示したうえで、それらに対して予想される反論を示し、再反論するといった形で運用することをお勧めします。

どのような「型」や「フォーマット」を利用するべきかは、志望校の出題傾向やそれぞれの受験生の書き方や考え方の癖によっても変わります。

自分のニーズに合ったものを取捨選択し、習熟することが合格への近道となります。

ちなみに、洋々では、特に小論文の学習を開始する段階では、一定の思考の枠組み(=フレームワーク)で発想し、決まった文章の「型」(=フォーマット)に落とし込むことを推奨しています。

発想、文章化に際してどんな「型」を運用すべきかは志望校によって異なりますが、「意見提示型」、「問題解決型」が特に汎用性が高いものとして、人気があります。

そして、これらの「型」の運用練習は、多くの場合、身近な論点を利用する形で行われます。

あなたの周りに、今日の昼食は何を食べるのか? なぜ自分はもてないのか? といったことごとを無駄にロジカルに語る人はいないでしょうか。

彼/彼女は、あるいは洋々の出身者かもしれません。

意見提示の型

まず自分の意見を述べ、それを追いかける形で根拠を示す「型」です。

タイトルが与えられ、それについて自分の考えを述べるタイプの小論文(=課題型小論文)や課題文が与えられ、それについて自分の考えを述べるタイプの小論文(=文章読解型小論文)では、多くの場合は、この「型」が使われます。

比較的オーソドックスな展開の仕方なので、英語のライティングは元より、プレゼンテーション、面接等にも応用することができます。

基本的な流れは以下のようになります。

意見の決定

抽象的根拠の提示

具体例の提示

ここまでで意見と根拠が揃うため、小論文としての体裁は整います。

なお、意見をどのように決定するか? 抽象的根拠はどのように構成するか? 具体例はどのようなものを選ぶべきか? といった辺りは突き詰めるとかなり難しいため、別の項目で解説します。

字数が少ない場合(400字以下)は、これで十分でしょう。

一方で、字数に余裕がある場合(400字以上。600-800字が一般的)は必要に応じて発展、結論のパートを盛り込みます。

発展は、意見と根拠という小論文の最低条件を満たしたうえで、字数に余裕があれば、追加の要素を盛り込んでさらなる加点を狙うパートです。

様々な展開の仕方が考えられますが、

予想される反論に対する再反論 or 予想される反論を踏まえた修正

それらを踏まえた善後策の提示といった辺りがポピュラーです。

結論は、答案の〆となるパートです。

役割上、このパートで新しい要素を盛り込むことはできません。

これまでの論述を総括すること、設問条件に明確に答えることを念頭に、なるべくシンプルに構成することになります。

以上をまとめると、

意見の決定

抽象的根拠の提示

具体例の提示

予想される反論に対する再反論 or 予想される反論を踏まえた修正

それらを踏まえた善後策の提示

結論の提示

といった構成が浮かび上がってきます。

この型を利用する場合は、特に抽象的根拠の提示の部分でどれだけ説得力のある根拠を提示できるかが重要となります。

問題解決の型

まず何らかの問題を取り上げ、それに対する解決策を講じていく「型」です。

表やデータが与えられ、それについて自分の考えを述べるタイプの小論文(=表・データ分析型小論文)では、しばしばこの「型」が利用されます。

意見提示型と比べて汎用性には劣るものの、問題~具体策まで一貫して語る場合に絶大な威力を持つ「型」で、総合型選抜(AO入試)や学校推薦型選抜(推薦入試)の志望理由書等を作成する際にも援用することができます。

基本的な流れは以下のようになります。

課題の指摘

原因の分析

改善の方向性の指摘

具体策の指摘

課題の指摘は、どんな問題を解決すべきターゲットに定めるのかを語るパートです。

通常は何らかの事象を取り上げ、それを放置した場合に誰にどんなリスクが生じるのかを示します。

原因の分析は課題がどのような原因から成り立っているのかを、多面的かつ段階的に掘り下げるパートです。

この部分は「漏れなく重複なく」行うのが理想ですが、制限字数を考慮すると現実的には難しいので、「大きなものを優先して」「重複なく」行うことになります。

以下で示す解決策の根拠となる重要な部分ですから、可能な限りしっかりと論じることが必要になります。

改善の方向性の提示は、前のパートで明らかにした原因群を踏まえて、何を除去すべきかを定めるパートです。

原因を全て除去できればそれに越したことはありませんが、実際は除去ができないもの、除去すべきでないものも入り混じっていることが多いです。

数多ある原因群のうち、何を優先して除去すべきなのかを、根拠を示して決定することになります。

具体策の提示は、改善の方向性を踏まえた、具体的なアイデアを示すパートです。

この「型」において最も発想力が試されるパートですが、それでも現実的な解決策が求められるか、斬新なアイデアが期待されるかは、志望校により設問条件により変わってきます。

特に条件がなければ、現実的な打ち手+理想的な(あるいはユニークな)打ち手、短期的な打ち手と中長期的な打ち手等を貼り合わせてバランスを取ることが多いです。

この「型」を運用するうえでの注意点は、各パートを明確に区別するということです。

たとえば、課題の指摘のパートで原因分析を行ってはいけませんし、改善の方向性と具体策は明示的に書き分ける必要があります。

さもないと様々な要素が錯綜し、結果として、各パートの繋がりが分かりにくい、論理的な一貫性を欠いた答案になってしまいます。

問題解決の型を運用する場合は、思考の暴走や書きすぎを起こさないよう、ストイックに自分を制御する必要があります。

自分が今発想している、あるいは、書いているのはどのパートなのかを常に意識し、そのパートの役割から外れる要素は盛り込まないようにしてください。

洋々では実際に人材採用に携わってきた経験豊富なプロフェッショナルがAO・推薦入試の面接サポートを行なっています。完全個別指導で本番を想定した模擬面接と回答の内容にまで踏み込んだ本質的なフィードバックを受けることが可能です。

無料の個別相談を随時受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。