➡私は過去に32年間の国内外の美術大学のデザイン全科を中心に、学部の一般入試を中心に、三年次編入試験、転科、大学院入試の中で、約1000名を89.9%で合格させてきました。その後の、(株)洋々での早稲田大学建築AO入試の空間造形実技と自己PR資料制作で8年間指導してきたので、それ以前の東京芸術大学建築科や早稲田建築一般入試とAO入試の他、横浜国大建築一般入試にも合格させてきました。

そういう経験知の中で、この第一次書類選考の持つ意味と、どういうかたちで自分の少ない経験の中で

「志願者自己報告書」と「活動実績報告書」の書類作成をまとめるのか?私からからの個人的なアドバイスをここに38年の美術大学を中心にした、専門性の高い大学への書類に書くべき、心構えと情熱を受験を前提に述べて見たいと思います。

A.➡「活動実績報告書」と「自己PR資料」これは1次選考の「「志願者自己報告書」の選考試験が合格者のみが提出するものです。

「活動実績報告書」さまざまな高校やそれ以前における、部活や高校の教育目標に置ける社会活動などの活動を中心とした活動報告で構いません。受賞と言うよりも集団における自分の役割や、集団をまとめたり参加する中で見出した事の意味などを、写真や自分の言葉で率直に書いて見ましょう。建築は集団

による大きなプロジェクトですので、大きな目的や大義、あるいは建築意図や環境への取り組み姿勢などの社会性が前提になるからです。このあたりは個人の作品世界を前提とする芸術作品を制作する絵画、彫刻、版画、現代美術などとポジショニングが異なります。映像作品、アニメーション(アナログやデジタル)でも一人で制作する場合と集団で制作する場合、営利か非営利かでも異なりますし、造形言語も異なるからです。

短期留学、帰国子女、など留学した人は異文化の中での自分の文化や自分探しなども踏まえて、自己表現の道として建築芸術家へと歩むというスタンスもあるかもしれません。また、そういう経験ではなく普通の部活や、それ以外の活動を経験している人もあるかもしれません。背伸びはする必要はないので等身大

の自分の率直な意見と、未来の自分を描いて見る事も必要な事です。安藤忠雄さんのようにボクサー経験やアルバイト、夜間のデッサン教室での勉強など独学で大学に行かずに、世界で有名な建築家に自力でなる人もいますので、大学建築科卒業➡1級建築士免許などという道が前提ではないといえます。特に海外では免許性ではないので、現在の我が国での常識は専門的な美術造形世界では全く世界では通用しないと

考えていいと思います。

B.「志願者自己報告書」

が極めて大事な書類であり、なぜ早稲田建築科AO入試を受験するのか?

➡その動機や理由を述べる。

・ 入学後の自分がやりたい建築のテーマや、卒業後の目標と目的、大学院は目指すのか?など

・ さまざまな立場でいろいろな意見があると思うが、私が思うこういう事を総合芸術家であり

昔から建築科入試で造形表現力の試験を行ってきている、早稲田大学の教育目標である建築工学”と

”建築芸術”との融合を教育目標としているので、そういう専門家である建築家という教授に見てもらう

文章という事を前提として私なりの意見を述べて見たい。

➡あなたは建築家を目指していて、自分自身にどういう建築家になりたいのか?目指す建築家のイメージは「~であると」決めることが、重要でありこれが自分への約束のコミットメントである訳です。

別の言葉で言えば、建築への志・情熱・パッションです。つまり、早稲田建築科の1次書類選考を担当している教授の胸に「未来に繋がる建築という事を信じる次世代の若者だ」と感じさせるメッセージで建築への想いや夢を紡ぐ鎖のようなものがあると感じさせ、その教授の建築家の心を信じさせるにたるトリガーを引く事ではないのかと思います。

昔の人が言うところの”青雲の志”を持てよか、北海道大学のクラーク博士の青年よ「大志を抱け!」と同様に

ベテラン教育者の心を捕らえるには、この事がとても重要であり、理屈や頭だけで書いた文章では魂が感じられないので、心を捕らえる事が出来ません。金銭に触れるトリガーを引くような”心から生じたフレーズ”

である、こころから感じた事を言葉にしよう。

基本的な自分の心を支配する”意識”をこのように自己暗示させないとだめです。

まずは、〜になると決断する」そういうセルフイメージに決めることが大事といえます。

何度も話していますが、早稲田建築科は”建築芸術家”の育成を目指しているから、そういう未来への意志・意思をAO入試で書くのは当たり前なのです。

▶方法論的には「話す事を3点」に絞る。

▼

1. 各章のイントロにタイトルをつける ~についてです。

▼

2. 自分のエピソードを語る。経験・情熱・パッション、人生観や世界観は読む人を共感させる。

▼

3. メッセージをまとめる。「何のために」と言う目的を書く。

大学合格だけでなく、親を安心させたい、将来は親を助けたい、共にいる家族の誇りになりたい、人人の生活を今よりも快適にさせたい…自分に誇りを持ちたい…..自尊心を復活させたい…クラスメートを見返したい….「誰のために、あるいは何のために」と言う対象を明かす。

▶ 簡単にまとめたが、今までの君の経験で学び得た事(エピソード)を語ることで、伝えたかった事を短い文章に凝縮させる。「章・タイトル」と「メッセージ」の閒に、「エピソード」を挟む、この「3つの具の入ったサンドイッチ・ハンバーガー」を作ろう。

だから、まず文章をすぐに書くのではなく、まずは早稲田建築科の建築科教授に君が伝えたい

パッション・情熱を明確にして(文字による素描/まず頭であれこれ考えないで、紙にそれをいろいろと文字にして書くこと)

いままで、先輩達ももがき苦しみながらも、いくつもの試練を乗り越え合格したのだから

やればできる! 「きみなら出来る」 自分の中にいるもう一つの自分を見つけ信じなさい。

それがきみの生命力のみなもとであり、”魂とかスピリットとか霊である”のだから。

言葉は”言霊”であり自分にかえるので大切に大事に表現してください。

最後まで諦めずにベストを尽くすことです。

高橋 順一

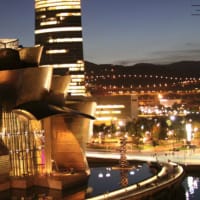

追伸 ➡ 90歳に近いフランク・ゲイリーのTEDでの講演を見て見よう、

君達はまだ18歳とかとても若いのだから、保守的になるにはまだ早い...

https://headlines.yahoo.co.jp/ted?a=20170228-00000231-ted&utm_source=taboola&utm_medium=exchange

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます