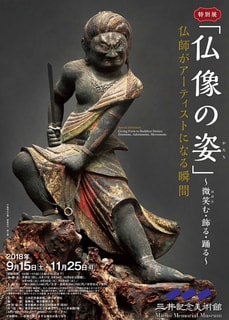

仏像の姿(かたち)

〜微笑む・飾る・踊る〜

2018年9月15日〜11月25日

三井記念美術館

「仏師がアーティストになる瞬間」。

キーワードは、「顔」「装飾」「動きとポーズ」。

ちょっと変わってる、と感じさせる、7〜15世紀(主に平安〜鎌倉時代)の仏像42点が出品。全て通期展示。

印象に残る仏像5選。展示順に記載。

《迦陵頻伽立像》

室町時代・15世紀

個人蔵

本展のトップバッター。

「迦陵頻伽」は、上半身が人で、下半身が鳥の、極楽浄土に住むとされる仏教における想像上の動物。

本作も、足は完全な鳥の足。翼は欠損した模様。

「フラメンコ・ダンサーのように軽やかな動き」。ぱっと見、ドガの踊り子を描いた絵画を思い起こす。彩色の劣化具合もドガの絵画の雰囲気を思い起こさせる。

《不動明王立像》

鎌倉時代・13世紀

個人蔵

本展のメインビジュアル、展示室2の1点展示席を担う。

威嚇のため見得を切る典型的なポーズが決まってる。

重文《阿弥陀如来立像及び両脇侍像》3軀

平安時代・9世紀

大阪・四天王寺

両脇侍像が、片足を後ろに上げる。かたや右足、かたや左足と、対称的。

なお、肩からは後年の補作であり、当初もこのような姿であったのか確かなことは言えないとのこと。

重文《釈迦如来立像》

鎌倉時代・13世紀

滋賀・荘厳寺

同心円状に細かく刻まれた衣文が印象的な仏像。

この仏像は、京都・清凉寺にある釈迦如来立像に似せて制作された。

そのような仏像が、主に平安時代末から鎌倉・室町時代にかけて制作され、全国に多数残っている。それら仏像は「清凉寺式釈迦如来像」と呼ばれるらしい。その特徴として、上述の衣文の表現のほか、次の2点が挙げられている。

・頭髪を、螺髪とせず、縄目を渦巻状に表す

・衣を首が詰まった通肩をまとい(←解説をそのまま記載したつもりだが、意味が分からない)

なお、始祖たる清凉寺の国宝《釈迦如来立像》は、北宋時代の985年の作で、987年に請来したという。

重文《十一面観音菩薩像》

平安時代・9世紀

大阪・長圓寺

「ふくよかで女性的なやさしい雰囲気」に惹かれる。

各作品の解説の最後には、「見どころ」が1行で記載されている。

鑑賞の取っ掛かりがパッと掴めるのは有り難い。時折記載される「珍しい」「数少ない」「非常に珍しい」の表現が、どの程度の希少度を表すのか気になる。「唯一」ではないと理解しておく。

展示室6〜7は、東京藝術大学保存修復彫刻研究室とのコラボ企画として、「日本古来より培われてきた仏師の技術や創意工夫が、未来にどのように継承されていくかを考える」章に充てられる。仏像の模刻作品や修復作品なども展示される。