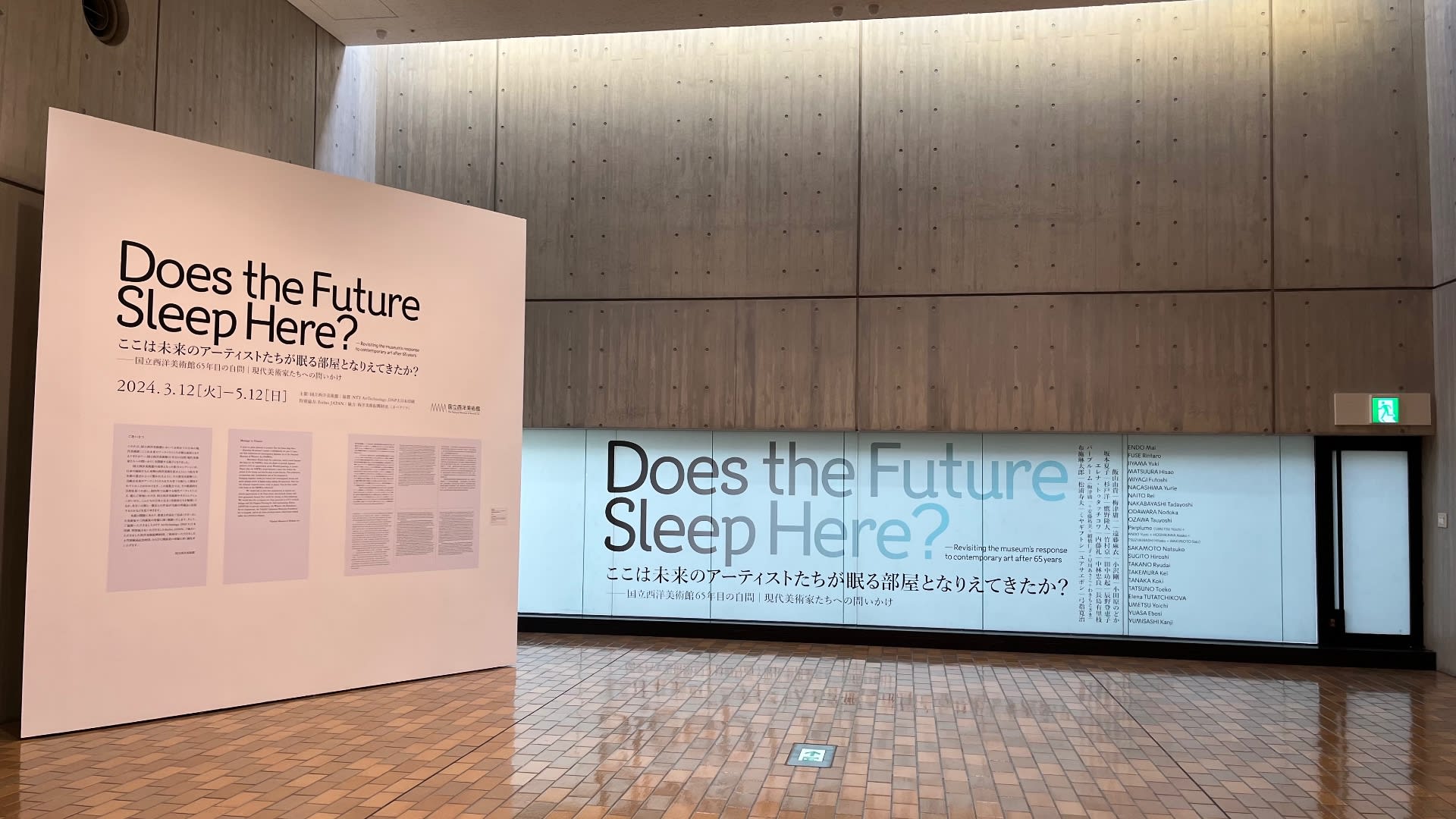

ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?

国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ

2024年3月12日〜5月12日

国立西洋美術館

田中功起(1975生)

《美術館へのプロポーザル5:公共施設での翻訳言語の選択を拡張する》

2024年、提案、実施

国立西洋美術館 一 ここは基本的に、遠き異邦の過去の芸術家たちが残した作品群だけが集っている場です。この美術館にはしたがって、いわゆる「現代美術」は存在しません。この展覧会ではしかし、そんな国立西洋美術館へと、こんにちの日本で実験的な活動をしているさまざまなアーティストの作品をはじめて大々的に招き入れます。

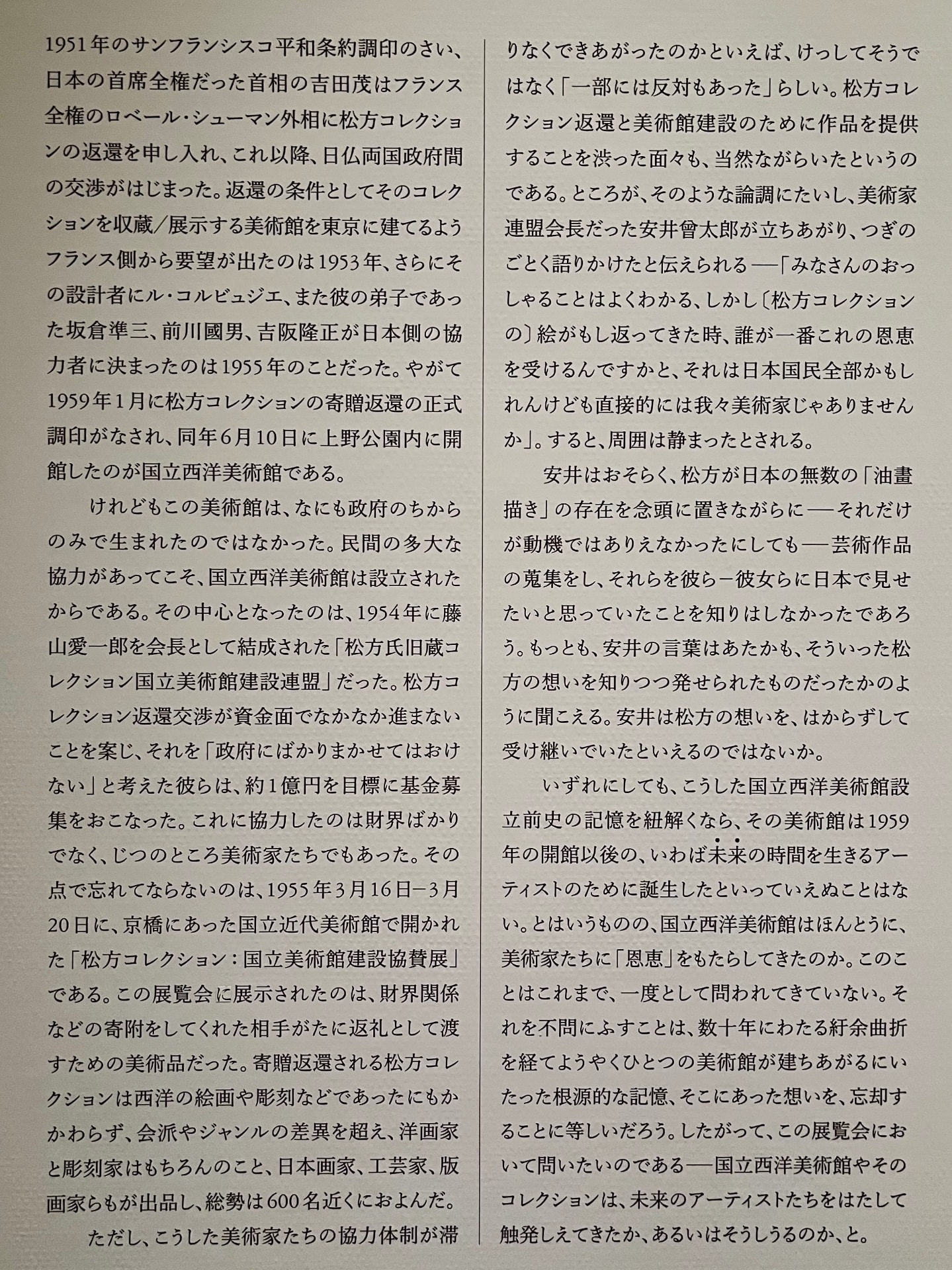

そうするのには、理由があります。国立西洋美術館の母体となった松方コレクションを築いた松方幸次郎は、みずからが西洋において蒐集した絵画などが、未来の芸術家の制作活動に資することを望んでいたといえます。また、戦後に国立西洋美術館の創設に協力した当時の美術家連盟会長、安井曾太郎のような画家も、松方コレクションの「恩恵を受ける」のは誰よりも自分たちアーティストであるとの想いを表明していました。これらの記憶を紐解くなら、国立西洋美術館はじつのところ、未知なる未来を切り拓くアーティストたちに刺激をもたらすという可能性を託されながらに建ったと考えることができます。けれども、この美術館がじっさいにそうした空間たりえてきたかどうかは、いまだ問われていません。それゆえ本展では、いまの日本に生きるアーティストが、国立西洋美術館やそのコレクションによって触発されるのかを検証してみたく思います。あるいは彼ら一彼女らの作品が、当館が所蔵する過去の芸術といかに拮抗しうるかを見てゆきます。こうしたことをつうじて、きっといろいろな問題が炙りだされるでしょう。国立西洋美術館にたいして、批判的な応答をしてくれるアーティストもいるはずだからです。

「展示室は未来の世界が眠る部屋である」と書き、さらに「未来の世界の〔・・・・・・〕芸術家は、ここに生まれ育ち一ここで自己形成し、この世界のために生きる」と記したのは、ドイツの作家ノヴァーリスです。それはヨーロッパに「美術館」と呼ばれる制度が本格的に成立した時期とも重なる、18世紀末のことでした。本展はノヴァーリスのその言葉を受けとめつつ、はたして「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」と問います。それは国立西洋美術館の自問であると同時に、参加アーティストたちへの問いかけです。そして、この展覧会を訪れてくださったみなさんとともに考えたい問いにほかなりません。

企画展示室によくこれだけの量を詰め込んだものだ。チケット売場や入場口の様子から、かなり空いていると想像したが、逆にこの程度の入場者数にとどめておかないと、たいへんな鑑賞環境が強いられる。

紙の出品リストが用意されていない。こんなところでケチられる。メモができない。撮影に頼る。

たいへんな文字量。いつもの章解説や作品解説に加え、作品自体がたいへんな量のテキスト情報を持つものが多い。読ませるより見せて欲しいが、これも現代アートであるようだ。

【本展の構成】

0.アーティストのために建った美術館?

1.ここはいかなる記憶の磁場となってきたか?

2.日本に「西洋美術館」があることをどう考えるか?

3.この美術館の可視/不可視のフレームはなにか?

4.ここは多種な生・性の場となりうるか?

反-幕間劇- 上野公園、この矛盾に充ちた場所:上野から山谷へ、山谷から上野へ

5.ここは作品たちが生きる場か?

6.あなたたちはなぜ、過去の記憶を生き直そうとするのか?

7.未知なる布置をもとめて

国立西洋美術館の企画展だからと、それ以上の思いなく訪問した私、何をどう楽しめばよいか、彷徨っているうちに終わってしまう。

「0.アーティストのために建った美術館?」解説より

1955年3月16-20日の国立近代美術館「松方コレクション:国立美術館建設共催展」。

総勢600名近くの作家による、寄付の返礼として渡すための美術品が展示された。

この取組みには当然、一部に反対の意見もあったが、それに対し当時の美術家連盟会長・安井曾太郎はこう語りかけたという。

「みなさんのおっしゃることはよくわかる、しかし絵がもし返ってきた時、誰が一番これの恩恵を受けるんですかと、それは日本国民全部かもしれんけども直接的には我々美術家じゃありませんか」

クロード・モネとともに。

竹村京(1975生)

《修復されたC.M.の1916年の睡蓮》

2023-24年、釜糸、絹オーガンジー

クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》の欠損部分をさまざまな色の絹糸で想像的に「修復」する作品。

絵と重ねて見ようとするが、うまく重ならないのはもどかしい。

辰野登恵子(1950-2014)

《WORK 89-P-13》

1989年、千葉市美術館

国立西洋美術館の「箱入り娘」クロード・モネ《睡蓮》と相対する。

弓指寛治(1986生)

《You are Precious to me》より「光るモネ」

2023-24年

不思議なのは裏面記載の日付「2024年2月28日」。

その日、モネ展は次の巡回地・大阪中之島美術館で開催中。取材日を意味するものではなさそうだ。

国立西洋美術館&上野公園を見る。

弓指寛治(1986生)

《You are Precious to me》より

2023-24年

上「07 上野公園を清掃する」展示より

下「08 夜の上野公園を歩く」展示より

遠藤麻衣(1984生)

《オメガとアルファのリチュアル一国立西洋美術館 ver.》

2024年、ヴィデオ、16分20秒

(画像添付なし)

裸体の女性2名によるダンス・パフォーマンス映像。1名は作家本人であること、撮影場所が国立西洋美術館本館1階の「19世紀ホール」であることに驚き。

右:作者不詳

《震災で倒れた上野の大仏》

1870-90年、東京都写真美術館

小田原はるか氏(1985生)のたいへんな量のテキストから、当然に1923年の関東大震災時の撮影写真かと思うが、明治前期の撮影らしい。明治3〜23年に震災があった?

国立西洋美術館コレクションを見る。

ポール・セザンヌ

《葉を落としたジャ・ド・ブッファンの木々》

1885-86年、国立西洋美術館

その隣に - 距離をあけて - ただ並ぶ、内藤礼氏(1961生)の《color beginning》は、「そのまえで長い時を費やして眼を凝らさないと、そこにある色たちは見えてこない」作品だという。すぐに見えたけど、充分に見えていたかは分からないけど。

ルカス・クラーナハ(父)

《ホロフェルネスの首を持つユディト》

1530年頃、国立西洋美術館

鷹野隆大氏(1963生)のインスタレーション「IKEAの家具でコーディネートした自室風コーナーに飾られた国立西洋美術館コレクション」6点のうち唯一の古典絵画が映った、ミヤギフトシ氏(1981生)の鏡製の作品。IKEAとクラーナハの古典絵画オリジナルは合わない。

ウジェーヌ=ルイ・ジロー

《裕仁殿下のル・アーヴル港到着》

1921年、国立西洋美術館

&

エティエンヌ・ディネ

《負傷者》

1920年頃、国立西洋美術館

私は知らなかったが、本展の記者向け内覧会で、イスラエルのパレスチナ侵攻とそれに加担する企業としての川崎重工(国立西洋美術館のオフィシャル・パートナー)への抗議行動があったという。

その飯山由貴氏(1988生)のインスタレーション《この島の歴史と物語と私・私たち自身-松方幸次郎コレクション》より。

取り込んだ9点の国立西洋美術館所蔵の松方コレクションのうち中心位置展示の1点が撮影不可のため全体を撮影できない、展示規模に対してスペースが狭すぎ、壁面に記されたたくさんの量の文字が手書きでしかも小さすぎて読めない。もう少し鑑賞者フレンドリーにして欲しかったところだが、そうしないのも現代アートなのかもしれない。9点のうち1点だけ松方コレクションではないスーティンの作品が選ばれているのは何故?、文字を読めば説明してあるのかもしれないけど。

以上、つまみ食いの画像紹介となる。