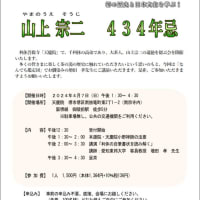

ちなみに山上宗二は千利休の弟子であり、大和郡山の城主であった豊臣秀長の茶頭でした。

「茶頭 さどう

茶の湯のことにあたった者。茶堂、茶道とも書き、「ちゃどう」ともいう。茶の湯の古い文献にこの語は見当たらない。安土(あづち)桃山時代、不住庵梅雪(ばいせつ)、千宗易(そうえき)(利休)、今井宗久(そうきゅう)、津田宗及(そうきゅう)らが織田信長・豊臣(とよとみ)秀吉の茶頭となっている。江戸時代になり、とりわけ元和(げんな)から寛永(かんえい)(1615~44)にかけて、「江戸は数寄ばやり」といわれたほど茶事が盛んになった。古田織部や小堀遠州が将軍の茶湯(ちゃのゆ)指南にあずかる一方で、城中では柳営(りゅうえい)(幕府)茶道頭が定められ、地方各藩にも茶道方というような職掌ができた。茶道頭は、織部が2代将軍秀忠(ひでただ)に点茶法を授けたころ、すでに職制として定められており、当時、茶道頭の原田清次郎維利は現米70石を給されていた。1616年(元和2)徳川家康の没後駿府(すんぷ)を引き揚げた中野笑雲は、江戸に宅地と現米50石が与えられ茶道頭に用いられている。寛永から寛文(かんぶん)(1624~73)にかけては幕府の職制も整備され、御茶道頭が御数寄屋頭と改称され、その下に組頭、坊主、露次(ろじ)の者が配されるようになる。

[筒井紘一]」https://kotobank.jp/word/茶頭