日本一、、おいしいコメを作りたかった植物大好き男の父のはずが

私と出会ったのは、、第二次世界大戦の戦場至近距離で父を迎えるトラックが

やってこなかった!!、

本土決戦に備えての帰国命令で、、、

「最後の連絡船」で日本の

南紀のダム建設地域に到着!

七か村無医村のダム工事の軍団の入ってきた、、、土方衆の大怪我,、うち傷、擦り傷、骨折

時には、、、男衆同士の派閥争いで、、、大けがの治療、、、

軍隊帰りの、、かなり大きな傷に慣れた外科医でないと、、、勤まらない条件への帰国。

幼かった3年生のばあちゃんは、、、

大柄で娘のような体格で

村の誰も持っていない水着を着て、、、川で泳いでいた。

《 ばあちゃんは、串本の生まれですからね。》

ここは~~~串本~~向いは~~大島。。。。。

~~ 中をとりもつ,、、じゅんこう舟ん~~~は

あら、、、ヨイショ、、ヨイショ、、、。。

海でキロ単位で泳いでいた子供もいて、、、、

当時は赤いふんどしで、、、泳いでいたよ。

ばあちゃんの、、、母ちゃんは、、、足の指に、

舞扇を挟んで、、、濡らさないで泳げたんだよね、、、

北海道に来てから55年も泳いでいないから、、、

なんでこんな、、文化の違う母と、、、東京の坊ちゃまだった父とが

出会ったのかと、、、私は、、、母に聞いたものでした。

父が、、泳いだのを見たことがありません。

たぶん、、トンカチだろうね、、、

ダムの建設現場に、、、そうは遠くない山中の子供たちは

ふりちん、、、???わかるかな????

ご想像のとおり、、、みんな、、、屈託なかったね!

ダム建設の技師さんなのか?

監督さんか知らないが、、、

ダムの建設過程を記録するカメラを持ち歩きながら

幼い、ばあちゃんが、

怪物のような巨大な浮き輪を持って、、、

あの浮き輪は、、たぶん、、、キリンさんだったかもしれないが

足は4本、、、なかったね、、、

キリン模様のトド,、、??。。。だったかもしれない。

子供のころから、、、暖流と寒流のくる串本の浜には

岩の間の海水だまりには

ウミウシや、、、イソギンチャク、、、、熱帯に居そうな魚など、、、

極め付けなのが、、、

クジラが、、、何頭も、、

シャチに追われたのか??

海岸に打ち上げられていたのをもたことがありました。

子供のころは、串本と、

疎開地の山中の村とを、、、

行ったり来たりできたのは

爺ちゃんの実家が、、、串本にも あったということです。

爺ちゃんは、国家公務員だったこともあり

幼い二人の子供を実家に預けて、、、

汽船に乗って、、、3か月もかかって、、、

ゴールデンゲイトブリッジの見える

アメリカについたとき、、、

嵐を乗り越えて、、、こみ上げる感動があったそうです。

幼い私に,、、汽船が嵐にあって、、、柱に自分を縛り付けて頑張ったことを

ニコヤカナ顔で、、思い出話をしてくれました。

和歌山には、、、アメリカ村と呼ばれていた洋館だらけのゾーンがありました。

明治20年代に生まれた日本男児の生きた一例にはなる、、、

稀有な人生だと思いませんか??

その後、、町長やら、、、

政治家の後押しだの、、、

山奥のダム建設時の村長だの、、、

公務員は、、、大変だと思いましたね。

母がじいちゃんの校長先生をしている学校で

毎朝、、、父親が、、、何やら読み上げるのを聞きながら育ったそうです。

陛下のお言葉の代読、、、、?

その後、、母は、再びアメリカに行ってしまった父親のことは

あまり、、話してくれませんでしたね。

新宮女学校に入学してからは

佐藤春夫さんのご家族とのお付き合いがあり

妹さんとはクラスメートだったそうです。

序が公の友人の影響で、、音楽に目覚めてゆき、

アメリカに滞在中の父親(私の爺ちゃん)に

ピアノがほしいと、、、手紙を書いたそうです。

3か月後に返事が来て、、、

「アメリカに、手ごろな、、ドイツ製のピアノがあったから、、送った。」

眼玉飛び出すような、、、メチャクチャナ要求を叶えた爺ちゃんは

わが娘を日本に残して渡米したお詫びと

母の弟への、、、お詫びの心で、、、

こんな、、、びっくりするような

娘の要求をかなえたのかもしれませんね、、、、

私の人生経験では、、、、ありえない、、、我儘が受け入れられて

「母の人格形成」となっていったのかもしれませんね。

とにかく、、、母には、、、歯が立ちませんでした。

「あなたのお母さんは、、、素敵な人ですね、、、」

言い換えれば、、、

なんであんなに素敵な生き方のできるお母さんから

この私が、、北海道で、、雪かき、、、掃除洗濯だけの、、毎日を、、しているのかしら

母の素敵な人だったことが、、、巻頭言になって、、、

和歌山の少女時代の生き残りばあさんの知人の 長電話に付き合っています。

「母は、、娘の私から見ても、、、蛮族といえるほど、、個性がありました。」

、良い面が出たのかもしれません、、、

母は、、実母の愛情を知りません。

母の実母は、、母が7歳の時早逝して、、、

母には、、母親の愛をくれる人がいなかった。

ひたすら、、幼い弟を守って、、、

弟の母代りになって、、、

弟を母もどきの愛で守りながら、、、孤独と戦った、、、

明治生まれの女性だった。

娘の私から見ても、、昭和39年代の女性の生き方とは違っていた。

家事、ザツジ、、、は、

、一切しない人でしたね。

新宮高校で、、、文化人と付き合うようになって、、

東京の国立音楽大学に進学して

近衛さんらとの、、学校の行事で同行するという

日本の文化の頂点の人々との出会いが始まったのでしょうね。

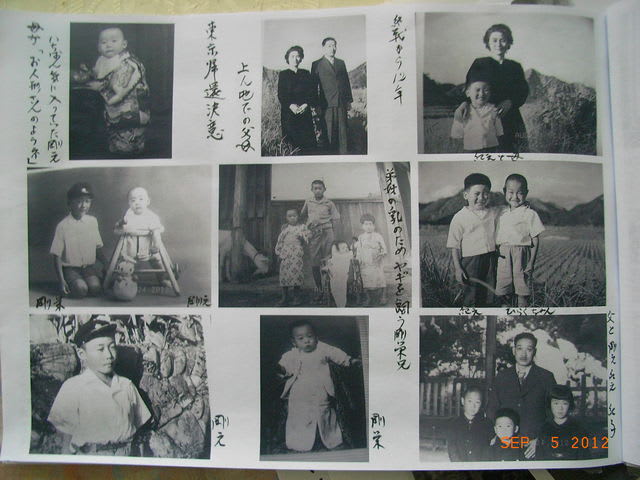

山本直純さんのお母様とは同室で、、、舞台も一緒に出演している写真なども

たくさんありましたね。

ショルツ先生という、、、ドイツのピアニストの弟子になってからは

音楽にのめりこんでいったようでした。

私には、、母という存在は、、、美術家や、芸術家や、学校の教師、、、大学教授の

同級生との交流が、、自分の「ピアノ教室」の確立に不可欠な毎日に見えましたね。

手におえない「自分を生きる」怪物のように見えました。

男尊女卑が、明治生まれの女性の、、、勝ち気な毅然とした自己主張で

周りを振り回せてしまったのかもしれません。

これは、、母の思い出を書いているのではありません。

男尊女卑に時代に、、、

「女性主導型」で生きていた「明治の女性の素質」を書いたつもりです。

50歳を超えたころ、、

母は、すぐに車の免許の取得をしました。

夜中に私h助手席に乗って、、、

夜の道を仮免運転するhhのサポートをするのですから。

娘としては、、、断れませんが、、、

母の運転は怖かったですね、、、、!

母親の教育方針や愛の形があるとするなら

娘を支配する教育は、、、どうかと思いますね。

次世代に生きる娘に主体を持たせることがたいせつかもしれません。

男尊女卑というのは、、、理想的な両親のそろった

満たされた家庭が作ってしまう、、、お人形のような

女の子の育て方が、、、男尊女卑を作るのかもしれませんね。

私自身は、子供のころより主観が強いほうでしたが

母の強さには歯が立ちませんでしたね。

私こと、、ばあちゃんは、、子供のころを振り返ると

親に声をかけられたときは、、、親が、自分のお道具として

娘という五人囃子の一人が必要だったという時だけで

娘は母親の支配下に所属していたと思いますね。

その支配下の中で、、、唯一、、支配されないのが「頭の中身」だったから

私は、、図書館とか、、星の世界とか、、、科学の世界を

他人が入ってこない「鍵のかかる個室のように、、、発見が楽しかった。」

わけもなく、、五月人形があるのに、、、なぜ?

我が家には、、、おひな様がなかったのだろうと、、、

特攻隊は、、、優秀な青年たちが

人間爆弾として、、、たった一人で、、、敵艦に突っ込んで爆破させたことなど

かわいそうな、、、島国で、世界とのコミュニケーションがちぐはぐになって

母の時代は、、、国中で、自決を考えたというから、、、

日本人の女性も男性も、、、遺伝子のそこに潜む、、、腹切りのプライドは

怖いものを感じますね、、、

富国強兵、、、働かざる者、、食うべからず、、、

女性は20歳までに家を出て行け、、、

社会通念の怖さがありましたね。

結婚して実家から出て行く女性、、、

「手をもらう」、、、つまり「働き手を嫁としてもらう」

食うや食わずの戦後の世界の女性は、、、

自立できる社会ではありませんでしたね。

7歳で母を亡くし、、、成人するまで、、父はアメリカ

親戚や、ちと屋の仕送りで、弟を大学に進学させて

自分も、上京して、、音楽大学に入学、、、

母という、、女性の孤独な戦いを想像すると、、、

祖父から送られるお金の使い方を

知っていた女性ということになりますね。

男性社会に参加できない時代に、、、

男性のような気迫で

弟を守り通した母親の役割は、、

もはや女性の域を超えていたのかもしれません。

実社会を着実に把握しながら、、、賢く許される範囲で社会参加を心得ていた

女性の結界を、、、ピアノが弾けるという音楽大学のキャリアを使って

男尊女卑の日本の明治大正昭和を、、、モダンガールのように生きた

日本人女性の「根性のような支配力には、、、私は負けますね。

串本には

橋杭岩と呼ばれる、、

海中の上に突き出た柱のように

岩の飛び石が並んだ海があります。

いろいろな伝説があり、、、子供のころは、、、

海坊主が居て、、、岩を並べたとか、、、

童話の宝庫でしたね。

一人遊びの大好きな少女が、、

深い淵を、、

お化けのように大きな動物の浮き袋を抱えて泳ぐ写真を、

撮影して、、現像して、、、

父の診療所に持ってきてくれたり、、、

父は、村中の人と仲良しだった,、、ね。

巨大な怪物のような動物の浮き輪を、、、

ばあちゃんは大好きだった。

どこまでも、、、流されて行くうちに、、、

「ダム建設の時の、、、けが人」を連れてきて

父から手術を受けたり、、、

「医師と患者の関係」が強かったのでしょうね、、、きっと。

そのころ、、カメラなんて、、、

民間人にとっては高嶺の花で、、、

持っている人は限られていた。

ダム建設の中で、、、

もっとも、、、記憶に残っていたことは

すでに時効であり、、、

70年以上前のことになっている、、、記憶をたどると

ダムの建設には10軒以上の個人宅が水没するということが前提で実行された。

山村の生まれで、

唯一、、

筑波大学の前身の「師範学校を卒業して」

28歳でカリフォルニア、、、

(ドジャースの球場のあるアメリカの西海岸)

砂漠地帯を農地に変える日本人の開拓民の

実地の技能頭脳役として留学していた祖父は

アメリカの農学を学びながら、、、

砂漠地帯の緑化の日本人への技術提供の日々に

大学と、、日本人入植者との間で、、、

人種差別には、、、閉口しながらも

英語力もネイティヴになるころには、、、

第二次世界大戦がはじまり、、、帰国させられて

その時点で、、どちらの国籍を選ぶかを決めた開拓民だったそうです。

カリフォルニアの在留日本人は,、、

ニッポンンを相手に戦う軍隊に入って

アメリカ国籍をいただき、、、

戦後は、、開拓の続きを実行して、、、日本人町を作り上げていったそうですね。

ハリウッドと山のてっぺんにあるアルハベットは、、、

不動産屋の看板だったっていうのは、、初耳でしたね。

ともかく、、開拓に入った人々は、、、開拓地を取り上げられたり

別の土地に代替えされたり、、、

それでも、、カリフォルニアの開拓に人生をささげて

母国日本人のみんなが、、、

自由に行き来できるゾーンを開拓して、、、

日米交流に貢献したようですね。

心ならずも、、、日本の未来を、、、長い目で考えるなら

アメリカの徴兵に応じて、、、一度は日本の敵となって

アメリカ人として日本と戦い、アメリカの国籍を得て、

戦後は、日本とアメリカの橋になりながら

、多くの産業の日米交流に貢献したようですね。

、疎開地の13年間は

ダムの完成とともに、、、祖父も、父も、、母も、、、

父の生まれ故郷の東京に、、一族が全員東京入りしたのでした、

村の台所とも、、、爺ちゃんの兄さんの経営する旅館の台所とも違っていた。

ダム建設は、、ばあちゃんが13歳のなるまで続き

完成と同時に、、、爺ちゃんも、、、父母も親戚一同、、、村にすべてを寄付して

東京の、、下町の、、陣地が密集した、、、野戦に備えて建てられたバラック地帯の

医師として、、、240坪の古寺の跡地に建てた診療所に帰還した、

東京であることには変わりがないのだが、、、、どぶ臭い町であった。

500平方ほどもあろうか?子供のばあちゃんお目には、、

運動所に見えたほどの沼が隣接していた。

ここを埋め立てれば、、、500円で一坪売ります、、、、と言われたそうです。

軍医をしていた父は、、東京の、、、

当時は宮内庁関係の方の健康を管理させていただいていたといわれている

慈恵会医科大学を卒業している。

東京の父のほうの父である祖父は

宮内省に勤務していて、、、剣道5段

すべての武術に優れていた、、、。

ヤンゴトナキ昭和の陛下の摂政時代を

至近距離で、、お守りする大きな組織の一員であったと聞いている、、、。

これは、、父から聞いた話であり、、、

祖父から直接には、、何も聞くことはありませんでした。

父の父である祖父というのは、、、

戦後は、、、中野の宝仙寺にあるお墓を残しただけで

戦後は、、ご自分の写真まで処分して

完全に自分で自分の人生を片付けてこの世を去りました。

それは、父が母と結婚して間もなく

祖父は40歳代で伴侶を失い、

後妻が来たと、、、父が言っておりました。

すべての真相は、日本の敗戦ということで

、何もかもが、、、次元の違う苦しみになった。

夫人の女性の先生だった奥さんが全部相続して

旧制に戻って、、、神戸に帰ってしまいましたので

その後の消息は分かりません。

昭和に時代も、、キャリアウーマンはいましたが

何回か、、妊娠したと、、悩んでいましたが

出産までは決心がつかなかったようでした。

おじさんも、、おばさんも、、、長い間

我が家の候だったので、、、つかず離れずの挨拶をかわすほどでしたが、

おじさんが亡くなったから、、神戸に帰り、、母親と、妹さんを引き取り

旧姓に戻って、、、親子姉妹でマンションンで暮らしていましたが

おじさんのお参りを済んでからは、、、訪ねることはありませんでした。

日本には珍しい、、女性がキャリアウーマンとして生きた例ですが、、、

私なら、、子育てを選択してしまうので

彼女のような、、自己実現の道はなかったですよね。

先生の資格だけは、、大学で、、高校と中学の教諭資格を取得しましたが。

昭和の時代は、、女性の先生は、、まだまだ、、、男尊女卑の中で

頑張っていた様子が、、、痛々しいほど、、、伝わってきましたね。

美人で、李香蘭のようなチャイナ服などで、、、学校に行っていましたね、

授業のときは着替えたのでしょうけど、、、女性の美しさをアピールして

当時の男尊女卑を、、、逆手に取っていたような、、、

祖父も教師、、母も教師、、叔母さんたちは二人とも教師

おじさんたちも教師、、、我が家で位置だけが、医師ということになりますね。

神戸の叔母さんは、弟さんも先生でしたね。

私の高校時代の同級生はおばさんの教え子で、

早稲田美通っていましたが、、、おばさんのことを

美しい先生で、、毎日着てくる服が違っていたという印象を

トロン~~~とした目でカッタッテくれまして

当時の男尊女卑の時代に、東京都で教頭まで言った女性は

女性らしい美形も武器にして戦っていたのかもしれませんね、、、

敬服します。子供は産まなかった、、、職業意識の高い👯ですね

男性の教師は、美しい彼女が、、、車で通ってくるという雰囲気に

戦略負けしたのかもしれませんね。

昭和30年~40年の、美しき女性教師が、我が家の居候でしたね。

結局、、、散々居候を抱えて、、多くの親せきやその子たちを育てて

父が残したのは、、、

中野の、、りっばなお寺さんの、、、墓石だけでしたね。

北海道に嫁ぐとき、、、全部放棄してきましたからね、、、

残したのは、、お墓だけでした。

明治生まれの、、専門職のキャリアウーマンが

死ぬ直前に、、、兄に言ったことは、、、

「私へのお詫びだったと、、、言っていた。」

「ごめんね、、」、と、、私の名前を呼びながら死んだそうです。」

ニッポンは島国ですから、、、男尊女卑の土壌であることだけは確かですね。

どうする!?。。。日本の女性教育、、、?

子育ても、、男女平等の管理職も、、、両立できる国に、、、なるんでしょうかね?

島国の、、男たちの、、、山のてっぺんの城郭だけを数えても

男尊女卑の土壌のある国だとは、、思えますね。

出生地が串本で

「よそ者が、、一番になって、、、場所荒らしのなったという、、」

学校には喜ばれても、、、生徒の中では

しばらく、、冷たい目で、、あしらわれました。

3年後、、、疎開地の、、この村で生まれた弟が

県下で一等賞という、、、同じ賞を獲得しました。

村の仲間から、、、破顔一笑、、、おめでとうの嵐でしたね。

弟は、、、ここが地元なんだと、、、痛感した事件でしたね。

地元が地元を愛する心は、、、山より高く、、、海より広いなら、、、

今住んでいる人の実績は、、、地元人の実績だという

認識を変えたほうが、、、

インタナショナルに通じる、、、仲間意識だと思うんですよね。

ゴジラの頑張ったニューヨークゾーンの球団を相手に

優勝したフロリダの西海岸の、、、どじゃ0巣の大谷選手は

この球団の一員であることを、、、誇りに思いますと、、言った。

滑り込みで肩を怪我した大谷選手は、、

大丈夫かと心配するインタビューに答えたのは、、、

「チームの選手は、、みんな満身創痍で頑張っています。

傷があっても、、、傷を抱えて、、チームに貢献できるやり方で

できることをするだけです」、、、

というような意味のことを応えていました。

80歳のばあちゃんが、、、

青春時代のジャイアンツを中心に、、

野球に没頭した時代がよみがえり

何を話しても、、大笑いできる可笑しかった長嶋の答弁も、、、

何を話しても80歳のばあちゃんが、、いまさらながら、、、教訓として

啓蒙される、、

人間完成度の一途なたくましさ、、、を学ばせてもらっている

大谷語録と、、、腹抱えて笑った、、、長嶋語録が

偉大なチョウの

右の跳人左の羽が、、、ぴったり同じがごとく

重なるような気がします。

巨視眼で、、、兵庫県を、、

自己を愛するより愛せるかということですかね?

政治やビジョンでは、、東大は160キロ以上の直球を投げる選手でしょう?

時には、、ホークボールウィ投げてくるから、、、

受け手に回る職員には、、、「球が見えない???」

玉の見えるようになる分析映写機をそろえたいと

本人にしか見えない最先端の予算を組んでも

見てる場所が、、、20年先の東大卒には

おねだりにとられることも、、、

これからだって頻発するだろうね、、、

どっちも悪くなくても、、、

理解するのは難問が立ちはだかるだろうね、、、

自治体の地元本位は、、、時代についてゆかねば

悪女の深情けになってしまうから、、、

知事さんには、、、SNSやパソコンで自分の意見を探す高度な頭脳の

民間が、、、未来の兵庫県のためにと、、、知事さんの東大での秀逸な知能と

鶏の足を3本書いてしまう、、、地元自治体の把握の仕方の今一の擦れ違いを

両方が歩み寄らないと、、、アメリカや、、ロシアや

中国の大国の中で、、生き残ってゆくためには

IT入りのスマホを作れる以上の頭脳でなければ

世界の未来とは付き合ってゆけない、、、島国日本が

、、、どないなるんや?????

人間の知恵を上回るような、、ITが

世界を仕切ってくる時代に、、、

感情論で、、、民意を無駄にしては、、、

兵庫県から、、時代劇がはじめって

昔の映画不安が喜ぶTVの映画劇場になってしまって

えらいことになりそうやのら???

政治音痴の80歳のばあちゃんは、、

とんでもない、、男尊女卑の旦那と出会ってしまい、、、

自己実現を一つもできないで、、、

配偶者の頭脳に振り回された55年間の間に

感じたことは、、、

日本は、、男尊女卑の眼は、、、

浜の真砂の尽きぬとも、、、

世に男尊女卑の、、、時間泥棒の種は尽きマジ、、、という

優秀性を発揮できたかもしれない女性を

北朝鮮は拉致したまま、、、故郷の日本には返してくれませんね。

日本の国内でも、、、ほんの2年ぐらいの北海道滞在だからと

母にも、、家族にも約束してくれた結婚でも

地方の大学を卒業したということは

地方でその土地に貢献するという道が

ダンナには与えられてゆく。

東京から来たよそ者の家内は、、、

孤立した中で、、家事に閉じ込められてゆく道が、避けられなくなる。

見えないが、、よそ者が受ける、、不思議な孤立した、、

労働力と時間をささげる道が、、唯一進路になってゆく不思議は

ダンナになる人自体が生き残りに、、、背後のものの時間をささげないと

生き残りに負けてしまうという、、時間を食われる位置に配属されるという

自然の成り行きかもしれません。

幼い時を知らない人間は、、よそ者ののですよね、、、きっと、、

見えないハンデなのせしょうね、、、

地方に嫁いで地方で生きねばならないキャリアウーマンには

難題ですね。

孤独に強くなり、、孤立に強くなり、、、自給自足のつもりで頼らないように、、、

地方と、、東京からの嫁入りの融合は、、、

孤独に強いということが必要かもしれませんね。

気が付いたら、、、明日は自己実現しなくっや、、

日記を書き続けて、、、

実感はないけど、、、

私、、、、、もしかしたら?、、

超鈍感だったのかしらね?

ばあちゃんの人生って、、なんだったんだろうね・・

50歳になっても独身の、、、息子がいうには

、

税金を支払う機械と変わんない人生を遅れているのも

母さんみたいな、、、賢い女性なのに、、バカ人間の

親がいてくれたから、、、

僕は、、最高の親に恵まれたと思っているから、、

僕と、親父の医者バカのために、、、

母さんは、、二人だけを見つめて、、最高の身のこなしで

働き続けてくれよね!、、、腕の筋肉だけは

80歳とは思えない、、見事な筋肉だね、、、

、、と笑うんですよね。

親父と、僕さえ守り切れれば、、、

母さんは社会に貢献している裏方だから、、、

大河に一滴として、、親父や僕と同じ大河を流れているんだよね」

わかったような、、手前勝手な理論で丸め込まれて、、、

ひたすら、、、家庭維持のために、、、

自分の人生の時間を、、、貢ぎ続けた、、、

公務員を50歳近くまで続けて、、、ダンナさんは、、、

僕は、、医師になったら、、お金持ちになれるかと思ったけど、、

金にならない方向にと、、道が開けていったんだよね。

でも、、医師としては、、、

優秀な、、総合病院の若い医師の間で医師として、、

学ぶことが多い環境で仕事ができたということは

金ばかりが報酬ではないと、、思えるようになったよ、、、と。

30年以上働いた病院で、、退職金ゼロ円ンで、、、

年金暮らしになった、、がらくただらけの家に戻ってきた老人は

自分は医師として、、よい仲間に恵まれて、、悔いはないけど、、、

君の老後が心配だ、、、と言ってくれますが、、、

日本の女性たちは

仕事バカのダンナさんの生涯を看取るまで

死ぬということは許されないと

すごい緊張で、、筋肉も器官も頭脳も

休ませると退化すると思って、、、

自己管理しているのを、、、ダンナさんはご存じありません。

これは、、夫婦愛ではありません。

医者しかしなかった、、専門バカを、、、残して

家内の私が先に死んだら、、、

どうするんでしょうね、、、???、

そのあとを始末してから、、、

自分はボケないように、、、公害にならないように

人様の迷惑になるようなときには

治療拒否権で、、、

父母いる高野山に、、

樹木の栄養剤になって、、、 南紀に変えるつもりです。

いかだで下った、、、澄明な川を、、、

カワセミが、、、七色の宝石のように

水面すれすれに、、、魚をくわえて飛んでいた、、

少女のころの思い出の中に、、、

雪ばかり掻いていた北海道の生活から

80歳になったばあちゃんは、、、南紀に帰る日を楽しみに

若返りながら、、、来年に向かって、、

何を書いていたのかわからなくなりました。

とうとう、、今年も、、もうすぐ、、雪が積もりますね、、、

お正月も、、、やってきますね

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます