17世紀から18世紀にかけてのカーペット

17世紀のアメリカは生活必需品の調達を英国船による輸入に頼っていました。

しかし、ヨーロッパからの輸入品は非常に高価で入手するゆとりがありませんでした。

ですので身近な物は自分たちの手で作りださなければならなかった様です。

身近にあるものを利用して、アメリカ インディアンに習った草むしろの様な敷物や、Corn Hush Mat、使い古した衣服を利用してパッチワーク風にしたアップリケのベッドカバーや敷物を作りだしました。使い古しの衣料を紐のようにして渦巻き状に縫い合わせ、チューブマットの様な敷物も作りだしました。

[Corn Hush Mat]

トウモロコシの皮を使って編み上げたマットで、当時アメリカの農家では手じかな材料のため、無数に作られた。

トウモロコシの皮のほか、スゲ、ショウブ、アサ、ヘンプなど色々な自然の繊維を使ってマットが織られました。

フックドラッグもこうした背景の中から生まれてきた敷物のひとつです。

そのため、アメリカではフックドラッグが、日本に於ける綴織りの様に、トラディショナルなテキスタイルの一つとして、愛着を持たれております。

こうして17世紀から18世紀にかけHooked Rug(フックドラッグ)はHandicraftsとしてアメリカ女性の間で成長していきます。

フックドラグは手鈎のような道具を使い、穀物袋の空き袋に着古した衣料をさいた物を通してパイルの様にしてマットを作っていきました。これがフックドラッグの始まりです。

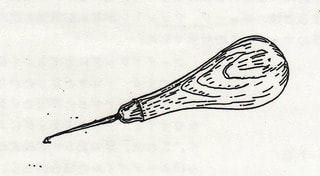

手鈎のような伝統的なフッキングガン

このようにして、マットを作っていました。

Hooked Rugはアメリカの家庭内で女性たちの手で作り続けれ、余り布を使いマットやベッドカバーなどをつくり、時代とともに綿糸を染色してマットや壁掛け(タピストリー)を作っていきます。

優雅で使いやすく、美しい手工芸品 Handicrafts としてアメリカの人々の心を捕えていきました。

次回は18世紀工業化の流れが新大陸にも影響を与えていきます。

17世紀のアメリカは生活必需品の調達を英国船による輸入に頼っていました。

しかし、ヨーロッパからの輸入品は非常に高価で入手するゆとりがありませんでした。

ですので身近な物は自分たちの手で作りださなければならなかった様です。

身近にあるものを利用して、アメリカ インディアンに習った草むしろの様な敷物や、Corn Hush Mat、使い古した衣服を利用してパッチワーク風にしたアップリケのベッドカバーや敷物を作りだしました。使い古しの衣料を紐のようにして渦巻き状に縫い合わせ、チューブマットの様な敷物も作りだしました。

[Corn Hush Mat]

トウモロコシの皮を使って編み上げたマットで、当時アメリカの農家では手じかな材料のため、無数に作られた。

トウモロコシの皮のほか、スゲ、ショウブ、アサ、ヘンプなど色々な自然の繊維を使ってマットが織られました。

フックドラッグもこうした背景の中から生まれてきた敷物のひとつです。

そのため、アメリカではフックドラッグが、日本に於ける綴織りの様に、トラディショナルなテキスタイルの一つとして、愛着を持たれております。

こうして17世紀から18世紀にかけHooked Rug(フックドラッグ)はHandicraftsとしてアメリカ女性の間で成長していきます。

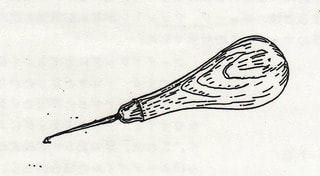

フックドラグは手鈎のような道具を使い、穀物袋の空き袋に着古した衣料をさいた物を通してパイルの様にしてマットを作っていきました。これがフックドラッグの始まりです。

手鈎のような伝統的なフッキングガン

このようにして、マットを作っていました。

Hooked Rugはアメリカの家庭内で女性たちの手で作り続けれ、余り布を使いマットやベッドカバーなどをつくり、時代とともに綿糸を染色してマットや壁掛け(タピストリー)を作っていきます。

優雅で使いやすく、美しい手工芸品 Handicrafts としてアメリカの人々の心を捕えていきました。

次回は18世紀工業化の流れが新大陸にも影響を与えていきます。