当院は、一般的な診断治療と、当院独特の診断治療とを組み合わせて最善の方法を模索しています。

一般的なことについては、当院でなくとも書かれているWebや先生、書籍はたくさんあると思いますので、当院独特の方法を思い浮かぶままつらつらと記してみようと思います。

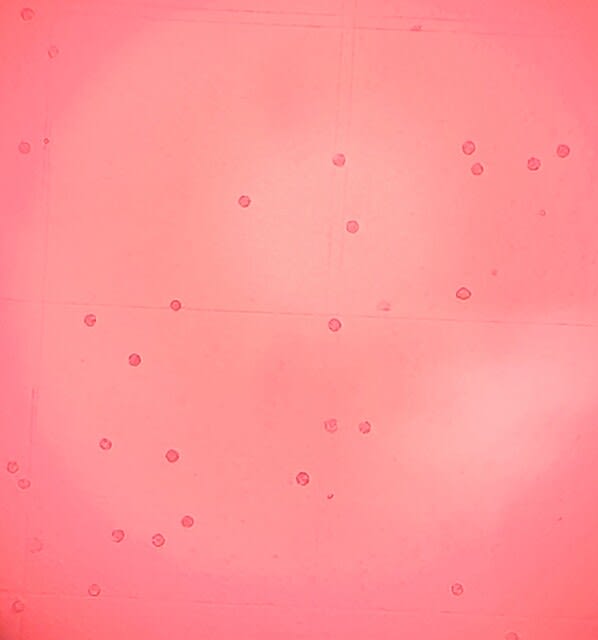

これは、とある方法で顕微鏡で観察している「好酸球」という名前の、白血球の1種です。

血液のなかには血球というものがあり、白血球、赤血球、血小板などがありますが、その白血球には、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球といった白血球のなかの種類に分けられます。

当院で行う血液の観察には、「血液塗抹」という染色して顕微鏡で観察する方法、「網状赤血球検査」という、貧血時に若い赤血球がちゃんと出てきているかを観察する方法、「好酸球数算定」という、直接好酸球を顕微鏡で見て数える方法などがあります。

この、「計算板による好酸球数算定」を行っている動物病院はほとんどないかもしれません。

この方法は、「計算板」という道具を使い、好酸球だけ見えるような液と血液を混ぜ合わせ観察します。

この、「計算板による好酸球数算定」を行っている動物病院はほとんどないかもしれません。

この方法は、「計算板」という道具を使い、好酸球だけ見えるような液と血液を混ぜ合わせ観察します。

好酸球は、アレルギーや寄生虫感染、副腎ホルモンの変動などにより増減します。

好酸球が多ければ、アレルギーや寄生虫、好酸球増多症、副腎ホルモンが少ないかもしれない、などが示唆されますし、好酸球数が少なければ、副腎ホルモンが多いかもしれない、ストレス性で少ないかもしれないといった状況が示唆されます。

これを利用し、アレルギー体質があるかどうかの目星をつけたり、副腎皮質機能亢進症治療中の薬の量が適正かどうかなどの目星をつけたりしています。

好酸球数が多ければ、少なくとも好酸球数が多くなる要因がありますし、低ければ、副腎皮質機能亢進症を抑える治療中であれば、お薬の量が足りないかもしれない、といった判断の目安になります。

一般的には、好酸球数は「百分比」といって、白血球を数えて、その割合で算定しますが、この方法では好酸球数などは正確には計測しづらく、この計算板の算定が最も正確に計測できます。

百分比をもとにした好酸球数では、一般的な犬の基準値は1250まで、猫は1500までとなっていますが、当院独自の集積データでは、計算板による算定で犬は600もあれば多いほうで、1000を超えることはあまりありません。

皮膚炎の症状が出ていて好酸球数が500~600もあったら十分体質があると判断しています。

ちなみに、好酸球が上がっていたらアレルギー体質がある可能性は十分考えられますが、好酸球が上がってないからアレルギー体質ではない、ということではないのが身体の奥深いところです。

猫は独特の体質があり、好酸球数が上昇しやすい子がおります。

計算板の実数計測で4000~5000といったこともさほど珍しいことではなく、「好酸球性皮膚炎」「好酸球性潰瘍」「粟粒性皮膚炎」などどいった猫の体質的な皮膚病や、「喘息」などでは好酸球だけで15000を超えていたこともあります。

このような体質では厳格な症状管理が必要なため、定期的に好酸球を計測することは非常に有用です。

この方法は、研修させていただいた神奈川県藤沢市の大師匠「故 米倉忠夫先生」が日常行っていた方法で、3年間勤務していた神奈川県横須賀市「ながのペット病院」でも行っていました。

血液を染色して顕微鏡で計測するのは手間がかかる方法ではありますが、これにより得られる情報は非常に価値があるため、当院は必要に応じて適宜行っています。

これは本当に当院独自のことなのであまり話もしたこともないのですが、16年経っても相変わらず計測しているので、おそらく自分が獣医辞めるか顕微鏡が見えなくなるかまでは続けると思います。

好酸球が多ければ、アレルギーや寄生虫、好酸球増多症、副腎ホルモンが少ないかもしれない、などが示唆されますし、好酸球数が少なければ、副腎ホルモンが多いかもしれない、ストレス性で少ないかもしれないといった状況が示唆されます。

これを利用し、アレルギー体質があるかどうかの目星をつけたり、副腎皮質機能亢進症治療中の薬の量が適正かどうかなどの目星をつけたりしています。

好酸球数が多ければ、少なくとも好酸球数が多くなる要因がありますし、低ければ、副腎皮質機能亢進症を抑える治療中であれば、お薬の量が足りないかもしれない、といった判断の目安になります。

一般的には、好酸球数は「百分比」といって、白血球を数えて、その割合で算定しますが、この方法では好酸球数などは正確には計測しづらく、この計算板の算定が最も正確に計測できます。

百分比をもとにした好酸球数では、一般的な犬の基準値は1250まで、猫は1500までとなっていますが、当院独自の集積データでは、計算板による算定で犬は600もあれば多いほうで、1000を超えることはあまりありません。

皮膚炎の症状が出ていて好酸球数が500~600もあったら十分体質があると判断しています。

ちなみに、好酸球が上がっていたらアレルギー体質がある可能性は十分考えられますが、好酸球が上がってないからアレルギー体質ではない、ということではないのが身体の奥深いところです。

猫は独特の体質があり、好酸球数が上昇しやすい子がおります。

計算板の実数計測で4000~5000といったこともさほど珍しいことではなく、「好酸球性皮膚炎」「好酸球性潰瘍」「粟粒性皮膚炎」などどいった猫の体質的な皮膚病や、「喘息」などでは好酸球だけで15000を超えていたこともあります。

このような体質では厳格な症状管理が必要なため、定期的に好酸球を計測することは非常に有用です。

この方法は、研修させていただいた神奈川県藤沢市の大師匠「故 米倉忠夫先生」が日常行っていた方法で、3年間勤務していた神奈川県横須賀市「ながのペット病院」でも行っていました。

血液を染色して顕微鏡で計測するのは手間がかかる方法ではありますが、これにより得られる情報は非常に価値があるため、当院は必要に応じて適宜行っています。

これは本当に当院独自のことなのであまり話もしたこともないのですが、16年経っても相変わらず計測しているので、おそらく自分が獣医辞めるか顕微鏡が見えなくなるかまでは続けると思います。

高知 きたむら動物病院

犬と猫の一般診療・内科・皮膚科・内分泌・理学療法

高知県高知市北川添24-27 088-880-5123

休診日 水曜日 日曜日 祝日

受付時間

月・火・木・金・土

9:00-12:00 14:30-17:45