弾埼灯台の一般公開へ行ってきました。

前日に新潟入りし、少し足を伸ばして粟島、山形の鼠ヶ関灯台を

巡ったあと、佐渡へ入りました。

佐渡へ渡った日は、あいにくの雨天候...

でもいいんです。灯台に来れたのだから。

前日までの灯台巡りは後の紹介として、とりあえず一般公開を

紹介させていただきます。

佐渡の宿から走ること1時間、まだ公開前の弾埼灯台へ。

まだ、厚い雲が覆っています。

公開まで、まだ時間がありますので、とりあえずウロウロ。

ウロウロ、パシャパシャと撮影をしていると保安官の皆様が到着され

準備を始められました。

この頃になると、うっすらと青空が見え始めました。

灯台の神様、また微笑んでくれたのね♪

とにかく、青空に恵まれ写真を撮っていると、一番目の参観者が

登られ、そのあとに「逢瀬」となりました。

いつもは、固く閉じられた入口を入ります。

玄関には、フレネルレンズが「お出迎え」

昨日巡ってきた、佐渡島の台ヶ鼻灯台の5等レンズだそうです。

玄関内側には、本当の「初点プレート」がありました。

味があります。

これが見れるのも、一般公開ならでは、です。

さて、階段を登りましょう。

「この階段は64段あります」

20段目。

40段目(すみません。少しぶれています)

途中の窓には、灯台の模型がありました。

左側は「おけさ灯台」ですね。

50段目 あと少し。

黙々と登っていると、やがて見えてきました灯室です。

最後は、お疲れ様でした。

お~。

うみまるくんがお出迎え。

階段が、途中で細くなっています。

今まで、このような構造は、お目にかかったことはありません。

何故でしょうか??

とりあえず、許される範囲からレンズを。

美しい。

そうこうして、いるうちに外が明るくなってきました。

一度降りて、青空をバックに撮影といきましょう。

国道の「のぼり」です。

青い空に、青い海に、白い灯台の艶姿。

灯台の神様!!ありがとう。

参観者の皆様と。

すみません。パンフレットにはなりませんでしたが

ブログには載せました(笑)

カンゾウ祭りの一環ということで、カンゾウの花と。

小生も、DVDで何回も見ました。

そうこうしているうち、保安官の皆様と話をしていると

以前、別の灯台の一般公開でお世話になった保安官が

いらっしゃいました。

そうなると、話は早い??

「マニアの人は、こういうの見たいのでしょ」と見せて頂きました。

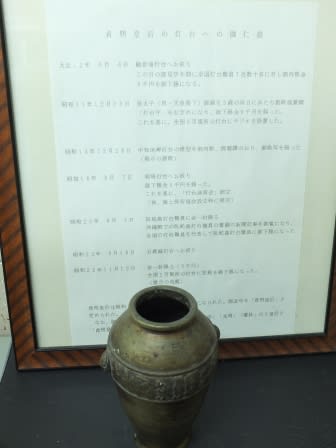

まずは、貞明皇后が御下賜になられた花瓶。

昭和22年11月に、全国200か所の灯台に御下賜されたものです。

「レンズの銘板とかも、見たいでしょ。

ほかの見学者の方が、いなくなったら見てって」

ツボを心得ていらっしゃいます。

ありがとうございます。感謝感激です。

ちょうど、昇降禁止の看板の上、螺旋階段が細くなったところです。

非常に、手の込んだ職人技です。

その後、補修(更新)されたSUS製の点検廊とのマッチング。

素晴らしい。

フレネルレンズとの逢瀬。

来た甲斐がありました!!

感激です。

正面から。

素晴らしい。手入れもきれいにされています。

続いて、恒例のレンズの照らす海です。

レンズのアップで。

同じく。 レンズが美しい。惚れそうです。

暗弧部の真鍮も、まだまだ美しい。

昔から大事にされ、今も大事にされているのでしょう。

銘板です。おフランス製...かな?パリの文字から。

点検蓋を開けて頂きました。

レンズとランプの照らす海です。

痺れるぐらい、美しいです。

うっひょ~です。

おやおや、点検蓋(暗弧部)の裏にも、レンズがあります。

あと、この蓋は右側しか開きません。

一風変わった構造をしています。

暗弧部のレンズのアップです。

レンズを上から。

群閃白光 30秒毎に3閃光を光らせる構造が、よくわかります。

いつもは、一般公開は最後まで逢瀬させて頂くのですが

この素晴らしい天候、どうしても姫埼灯台だけは晴天の写真を

収めたく、途中で失礼させて頂きました。

本当に、堪能させていただきました。

梅雨の真っ最中でしたが、灯台の女神に微笑んでもらい

また、新潟海上保安部並びに両津海上保安署の保安官の皆様

浪速の”ドアホマニア”に、御理解、また御配慮いただき

誠にありがとうございました。

また、いずれかの灯台での一般公開で、お世話になると思いますが

何卒、お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

佐渡の灯台は、また、いずれの日にか、必ず再訪させて頂きます。

このあと、7月末には、初の灯台一般公開1日に2か所巡り

(城ヶ島灯台と日立灯台の一般公開)に行いましたが、その様子は

お盆に予定しております、鹿児島は釣掛埼灯台の一般公開の

後にUP予定でございます。

申し訳ございませんが、なかなか更新しないブログ

しばし、お待ちくださいませ。