みなとみらいホールで行われたヴァイオリニストの巨匠ピエール・アモイヤル氏の公開レッスンを見に行った。

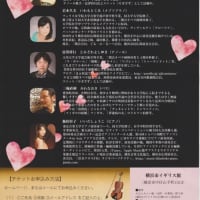

ヴァイオリニスト諏訪内晶子(1990年史上最年少チャイコフスキー国際コンクール優勝)が音楽監督を務める「国際音楽祭NIPPON」マスタークラスのレッスンで、世界に通用する演奏家を育てることを目的にしている。

一般の聴講者は、漱石さんを1枚持っていけば誰でも見学することができる。

受講者は、音高生の男子、芸大生の女子、そして都内の女子中学生の3人。

☆

トップバッターの音高生は、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲第1楽章を弾く。

16~7才で、難曲中の難曲チャイコフスキーとは恐れ入ります!

肌の白い綺麗な男の子で、プロになったらビジュアル的にも人気が出そう。

だけど、音楽が始まった瞬間から、パールマンみたいに顔をくしゃくしゃにしていまにも泣き出しそうな表情になる。

ものすごい表現力だ。演奏も完璧だ。伝える力がある。

アモイヤル氏もほとんどの場面を絶賛していたが、それだけにカデンツァが物足りなく残念という評価をしていた。

……よく響くホールでは、ディミヌエンドは思いきりディミヌエンドしよう。それから、せっかく演奏が素晴らしいのに演奏する姿勢がちょっとカッコ悪いね。楽器を高く持って、床を見ないで。難しいところになると膝を曲げ伸ばしするクセがあるみたいだけど、それはしないように。演奏家は「見せる」ことも大事ですよ。それと、あまり大きな音でチューニングしないように。ハイフェッツも諏訪内さんも舞台に上がったらチューニングはしません。音がずれたらすれば良いのです。お客さんはチューニングの音にはあまり興味がないのですから……

☆

2番目に弾いた芸大生は、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲(メンコン)を演奏した。

この子も素晴らしい演奏だった。そこらへんの教室の発表会なんかで弾いたら誰よりも上手く絶賛されるだろう。

しかしアモイヤル氏の反応は違う。

「もしあなたがわたしの生徒なら楽器をしまって、まずは一緒にコーヒーでも飲みながら、1時間くらいメンデルスゾーンがどんな人だったかを話すでしょう」

彼女は、メンデルスゾーンを尊敬はしているが理解していないと言うのである。

……バッハは音楽の父と崇められ、モーツァルトは天才と評され、ベートーヴェンは偉大だと人は言う。

メンデルスゾーンは?

なぜ、メンデルスゾーンは彼らに比べてあまり注目されず、軽んじられているのか?

それは彼が、裕福でハンサムで絵も描けて、人生が平坦だったから。それ故に人に振り向かれないのだ。

しかし、とアモイヤル氏。

メンデルスゾーンは、決して音楽家として優れていないということではない。

(wikipediaにはドイツロマン派の作曲家と書かれているけど)メンデルスゾーンはモーツァルトとベートーヴェンの間にあることを忘れてはならない。

モーツァルトとベートーヴェンの間、ということは古典後期ということか? ロマン派ではなく?

その理解は、あながち間違っていないようだ。

あの美しい旋律はついロマン派のように表現してしまいたくなるけど、実は古典の様式からはずれていない。

テンポを保ちビブラートを多用しない事。fはf、pはp、クレッシェンドはクレッシェンド、ディミヌエンドはディミヌエンド、そこはグリッサンドの指示がある? もう1度、楽譜をよく見てみて。メンデルスゾーンの作曲の意図を確かめて、忠実に演奏してごらん……

☆

3人目の中学生はラロのスペイン交響曲第5楽章を演奏した。

目指すはパガニーニ?

そう思うくらいに速弾きのテクニックがすごい。難しいパッセージをいともたやすく弾きこなす。

ところが、簡単なメロディになると急に動きがおぼつかなくなる。

……なぜ、それほどの技術があるのにイントネーションが1度も成功しないのかわかりますか? それはあなたにとって、その部分が簡単すぎるからです。アインシュタインはバイオリンを弾きましたが、1,2,3という3拍子が数えられなかった。彼にとって3つ数えることが簡単すぎたからです。

あなたの演奏は距離が近づくほど良い音がする。優れた演奏家は遠くへ行くほど良い音を出すもの。(アモイヤル氏は客席の一番後ろに行って)一番後ろの席にいる人にまで響かせるよう演奏しなさい。耳を開くということです。子供の頃から技巧の訓練をしてきた結果、耳で聞くということがおろそかになっているのです。スタジオで弾くのとホールで弾くのとは違う。演奏しながら響きを聞いて、瞬時に修正するのです。あなたは自分のために弾いている。自分はこんなに上手く弾けるのだと人にひけらかすために音楽を利用する(そういう人が多いのですが)ような演奏家にならないでください。12歳の子たちと競い合っていても仕方がないでしょう……

この子はまだ12~3才でバイオリンの天才的な技巧を持っているけれど、音色はダイレクトで直線的だ。

時々、アモイヤル氏は「ここはこう弾く。こう弾くのはダメなパターン」などと教えるために、自身の楽器(おそらく名器ストラディヴァリウス)をササッと鳴らすのだが、あんな風な'サササ’弾きですら、伝わり方が直線的ではなく体が音色に包み込まれるような感覚なのである。

現在、横浜美術館で開催されているホイッスラー展。

13日の美術館コンサート(15:30/17:00、無料 ※観覧料は別)には、公開レッスンの受講者の中から1人、優秀者が選ばれて出演することになっている。

もし今回の3人の中から選ばれるとしたら、チャイコフスキーを弾いた高校生かなというのがわたしの予想。

興味のある人は行ってみてはいかがでしょうか♪

ヴァイオリニスト諏訪内晶子(1990年史上最年少チャイコフスキー国際コンクール優勝)が音楽監督を務める「国際音楽祭NIPPON」マスタークラスのレッスンで、世界に通用する演奏家を育てることを目的にしている。

一般の聴講者は、漱石さんを1枚持っていけば誰でも見学することができる。

受講者は、音高生の男子、芸大生の女子、そして都内の女子中学生の3人。

☆

トップバッターの音高生は、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲第1楽章を弾く。

16~7才で、難曲中の難曲チャイコフスキーとは恐れ入ります!

肌の白い綺麗な男の子で、プロになったらビジュアル的にも人気が出そう。

だけど、音楽が始まった瞬間から、パールマンみたいに顔をくしゃくしゃにしていまにも泣き出しそうな表情になる。

ものすごい表現力だ。演奏も完璧だ。伝える力がある。

アモイヤル氏もほとんどの場面を絶賛していたが、それだけにカデンツァが物足りなく残念という評価をしていた。

……よく響くホールでは、ディミヌエンドは思いきりディミヌエンドしよう。それから、せっかく演奏が素晴らしいのに演奏する姿勢がちょっとカッコ悪いね。楽器を高く持って、床を見ないで。難しいところになると膝を曲げ伸ばしするクセがあるみたいだけど、それはしないように。演奏家は「見せる」ことも大事ですよ。それと、あまり大きな音でチューニングしないように。ハイフェッツも諏訪内さんも舞台に上がったらチューニングはしません。音がずれたらすれば良いのです。お客さんはチューニングの音にはあまり興味がないのですから……

☆

2番目に弾いた芸大生は、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲(メンコン)を演奏した。

この子も素晴らしい演奏だった。そこらへんの教室の発表会なんかで弾いたら誰よりも上手く絶賛されるだろう。

しかしアモイヤル氏の反応は違う。

「もしあなたがわたしの生徒なら楽器をしまって、まずは一緒にコーヒーでも飲みながら、1時間くらいメンデルスゾーンがどんな人だったかを話すでしょう」

彼女は、メンデルスゾーンを尊敬はしているが理解していないと言うのである。

……バッハは音楽の父と崇められ、モーツァルトは天才と評され、ベートーヴェンは偉大だと人は言う。

メンデルスゾーンは?

なぜ、メンデルスゾーンは彼らに比べてあまり注目されず、軽んじられているのか?

それは彼が、裕福でハンサムで絵も描けて、人生が平坦だったから。それ故に人に振り向かれないのだ。

しかし、とアモイヤル氏。

メンデルスゾーンは、決して音楽家として優れていないということではない。

(wikipediaにはドイツロマン派の作曲家と書かれているけど)メンデルスゾーンはモーツァルトとベートーヴェンの間にあることを忘れてはならない。

モーツァルトとベートーヴェンの間、ということは古典後期ということか? ロマン派ではなく?

その理解は、あながち間違っていないようだ。

あの美しい旋律はついロマン派のように表現してしまいたくなるけど、実は古典の様式からはずれていない。

テンポを保ちビブラートを多用しない事。fはf、pはp、クレッシェンドはクレッシェンド、ディミヌエンドはディミヌエンド、そこはグリッサンドの指示がある? もう1度、楽譜をよく見てみて。メンデルスゾーンの作曲の意図を確かめて、忠実に演奏してごらん……

☆

3人目の中学生はラロのスペイン交響曲第5楽章を演奏した。

目指すはパガニーニ?

そう思うくらいに速弾きのテクニックがすごい。難しいパッセージをいともたやすく弾きこなす。

ところが、簡単なメロディになると急に動きがおぼつかなくなる。

……なぜ、それほどの技術があるのにイントネーションが1度も成功しないのかわかりますか? それはあなたにとって、その部分が簡単すぎるからです。アインシュタインはバイオリンを弾きましたが、1,2,3という3拍子が数えられなかった。彼にとって3つ数えることが簡単すぎたからです。

あなたの演奏は距離が近づくほど良い音がする。優れた演奏家は遠くへ行くほど良い音を出すもの。(アモイヤル氏は客席の一番後ろに行って)一番後ろの席にいる人にまで響かせるよう演奏しなさい。耳を開くということです。子供の頃から技巧の訓練をしてきた結果、耳で聞くということがおろそかになっているのです。スタジオで弾くのとホールで弾くのとは違う。演奏しながら響きを聞いて、瞬時に修正するのです。あなたは自分のために弾いている。自分はこんなに上手く弾けるのだと人にひけらかすために音楽を利用する(そういう人が多いのですが)ような演奏家にならないでください。12歳の子たちと競い合っていても仕方がないでしょう……

この子はまだ12~3才でバイオリンの天才的な技巧を持っているけれど、音色はダイレクトで直線的だ。

時々、アモイヤル氏は「ここはこう弾く。こう弾くのはダメなパターン」などと教えるために、自身の楽器(おそらく名器ストラディヴァリウス)をササッと鳴らすのだが、あんな風な'サササ’弾きですら、伝わり方が直線的ではなく体が音色に包み込まれるような感覚なのである。

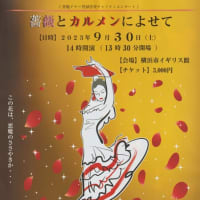

現在、横浜美術館で開催されているホイッスラー展。

13日の美術館コンサート(15:30/17:00、無料 ※観覧料は別)には、公開レッスンの受講者の中から1人、優秀者が選ばれて出演することになっている。

もし今回の3人の中から選ばれるとしたら、チャイコフスキーを弾いた高校生かなというのがわたしの予想。

興味のある人は行ってみてはいかがでしょうか♪