先日のご紹介した本の中に少し面白い記載があったので転載します。

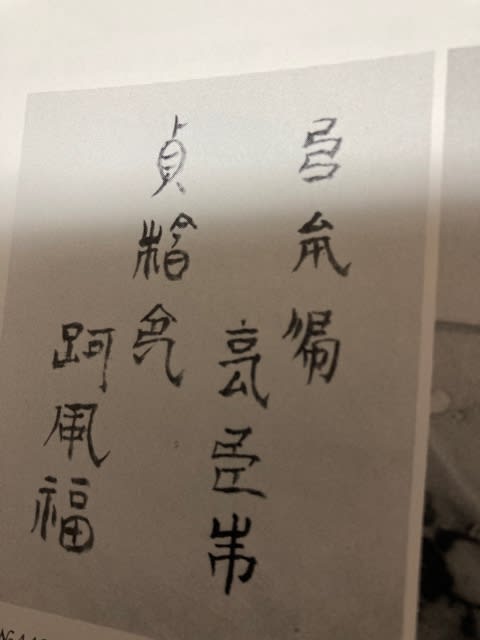

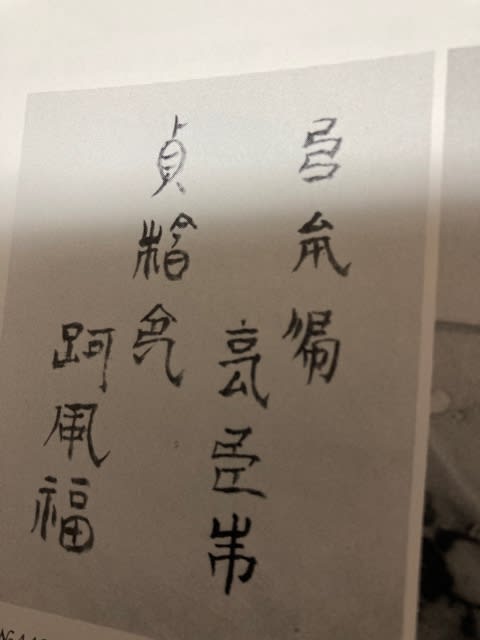

上の写真の拡大

上の写真の文字部分

先日遅生さんのお皿にもあったこの時代の謎の文字に関してです。

著者は古九谷を探る上で手がかりになるのではと多年にわたり文字入りの皿を探し求めたそうです。

上の写真の拡大

上の写真の文字部分

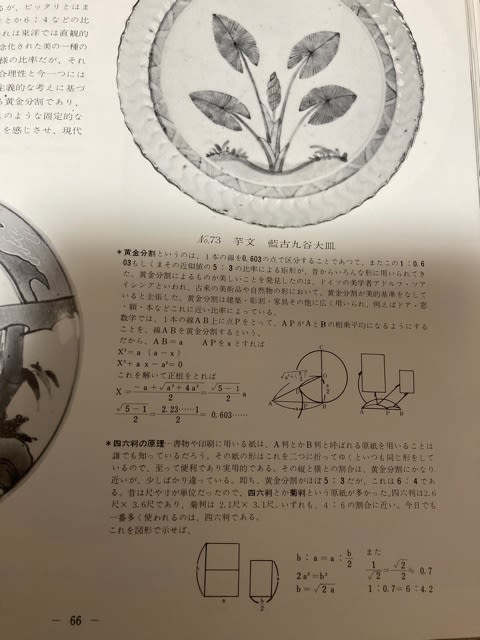

下は記載そのまま引用です。

当時、その文字はもしかしたら朝鮮オンモン諺文ではないかと思い、その道の権威、関大名誉教授の高橋先生や、同大学の大場教授に教えを乞うたが、似てはいるものの決してそうではなく、たぶん自分勝手に拵えた装飾文字ではないかとのことであった。

つまり古篆でもなければ隷体でもなく、蟹甲文の変形ともみられず、書いた本人以外には誰かも分からないのではいかと思われる。

そのなかでも唯一下記の皿

天地玄黄是本 と解読したとのことです。

少し離れた最後の一文字は不明とのこと。

この文字が結構出てくる気がします。

本には

天地と玄黄とはほぼ同義で即ち「天玄而地黄」という語もあり、また玄は天の色でまた黒を意味するとともに、極めて奥深い意味である。

と記載がありましたが私では解読不能です笑

つまりこの著者も謎の文字調べてみたけど分からないようです。

藍九谷のこの謎の字なんとなく面白いですよね。

私も引き続き注意深く見ていこうと思います。

おまけ

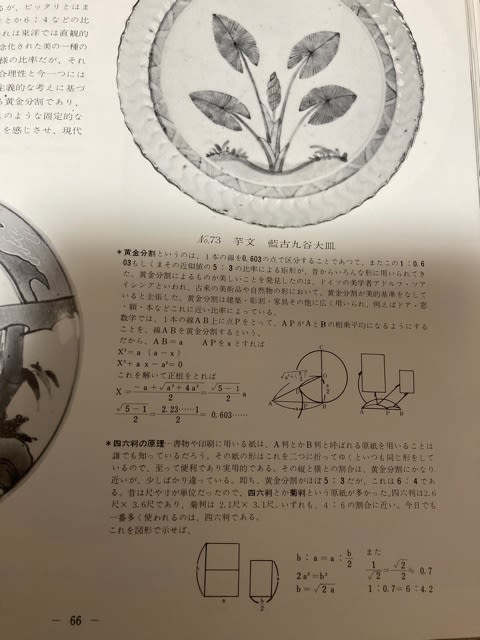

すいません。私文系ですので古伊万里の本で数式は勘弁してください。笑

ここに出てくる文字らしきものの意味は、そもそも文字なのかどうかも分からないということなのですね。

当時、古伊万里、古九谷の研究は、座学が中心ですから、勢い、古代(?)文字の研究にまで及ばねばならなかったのですね。

更には、黄金分割等の数式まで駆使しなければならなかったとは、大変な時代でしたね(~_~;)

当時、古九谷を理解するにはそれらも理解しなければならなかったのですね。私も文系ですので、お手上げです(笑)。

その点、今は、発掘中心の研究が主流ですから、その成果に基づく書籍を読めばいいわけですから、以前に比べれば易しいといえば易しいかもしれませんね(^_^)

でも、この本からは、当時、何故古九谷に魅力があるのか、どうして人々を惹きつけるのかを真剣に解明しようと努力していたことが伺え、先人の苦労が偲ばれますね(^-^*)

謎の文字に関しては結局のところこの著書では答えに辿りつかかったみたいですが、やはり解明したいと努力されたようです。

古伊万里好きには分かるような気がします笑

現在発掘によりほぼ有田産という答えを知ってから読んでいますので九谷産とする、この本の中身は若干こじつけのように思うところなどもあるように感じるところもありました。

それでも感想は正にKさんのおっしゃる通り

何故古九谷に魅力があるのか、どうして人々を惹きつけるのかを真剣に解明しようと努力していたことが伺え、先人の苦労が偲ばれます。

この表現が本当にしっくりきました。

素晴らしい言い回しです!(^^)

きっと我々と同じ病気の先輩だったのでしょう!それも重度の笑(^^)

伊万里の文字皿は、謎が多いですね。前向きに考えれば、それだけチャレンジする余地が多いということになります。がんばっていきましょう(^.^)

Drや私が以前にブログアップした伊万里の陽刻皿などに書かれた文字は普通の漢字ですが、それでも、日本の陶工が勝手にアレンジ?した新文字(^^;)になっている漢字が時々あります。文字を知らない彼らが絵として描いたからでしょう。

この本に出てくる奇妙な文字は、どう考えてみても、日本のオリジナルとは思えません。必ず、中国の本歌や書かれた物を手本にしたはずです。先日のDrの巻白菜皿もそうですが、中国の品や書物を探すのが一番だと思います。

コメントありがとうございます(^^)

他の冊子でも文字文様の記載見つけましたが同じ様な見解でした。

文字のようなものを陶工がデザイン化したようなだとか意味がないとかそんな感じです。

ですが実際何かありそうですよね!?

おっしゃる通り時代的にも中国の影響を受け模倣も盛んな年代ですよね。その頃に1番多く見られるということは、遅生さんの推理が1番しっくり来ます。

古染めあたりもヤフオクで眺めてみようと思います(^^)