この土日豊橋に行ったのは

「生と死を考える会全国協議会 全国大会in豊橋」のためでした。

二日続けての豊橋、しかも日帰りと言うハードスケジュールで

身体はかなり堪えましたが二日間行った満足感は

その疲れも忘れさせてくれました。

実はこの前夜、友人のお父さんのお通夜に急遽きくことになりました。

行く前までは、連ちゃんでの遠出はしんどいな

という気持ちもあったのですが

とてもいいお通夜で「生と死を考える」ための会の参加の直前に

こんな流れになったのも必然?

後から考えるととても意味のあることだったと思いました。

お通夜についてはまた改めてアップしたいと思います

全国大会ではとても貴重な講演者の方々の話が聴けました。

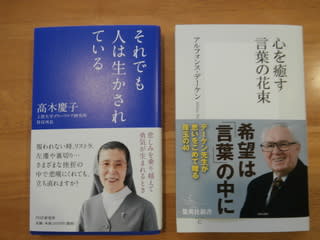

まずは「生と死を考える会全国協議会」の現会長でシスターの

高木慶子先生。

実際に先生が経験された悲しみの寄り添われた事例を元に話されました。

私達の人生は“喪失体験”の連続です。

それは人との死別と言う事に限りません。

例えば友達や恋人との別れ。

仕事や役割の喪失。

ペットとの死別。

あるいは大切な物の紛失、等々・・・

実に様々な“喪失体験”の中で

その悲しみや痛みを誰かと(人とは限りませんが)

励まし合い支え合って生きています。

そんな人生の中で

全ての人に必ずやって来る最期の時をどう迎えるのか?

そんな時こそ、誰かの支えが必要です。

ただただ、傍にいるだけで

支えられ救われる事を先生は伝えて下さいました。

次は作家の柳田邦男さん。

これまでの多くの出会いの中から色んな方々を紹介されました。

その中で特に心に残ったのはある女性ののメッセージでした。

「他人に助けられなければ生きられなくなった時

どう生きるかとても大事なことが問われているように思う」

誰かの役に立つように生きることの方が実は簡単で

自分の気持ちとは別に誰かの介護や介助を受けねば生きられない時

どうするか?

その状況に抵抗するのか?

あるいは、現実を受け止めて感謝して助けを受けられるか?

いざと言う時の自分人への大きな問いになりました。

そして柳田先生は

“死後生”と言う事をおしゃっていました。

それは死後の世界と言う事ではなく

死んで肉体は無くなっても残された人々の中で生き続ける。

それを“死後生”と。

だから私達は残された人達の人生をより良いものにするために

死後生をより良いものにするために

残された人生をより良く生きなければならないと。

そして二日目の講演もとても素晴らしかったです。

豊橋でホスピスを造りあげた

佐藤健先生。

ホスピス、つまり緩和ケアの在り方として先生が目指すものに

とても共感しました。

①最初の入院

病気を治すための積極的治療ではなく

苦痛を感じる症状を取り除くための入院

②レスパイとケア

在宅ケアが名が続くことで、

家族や患者さんに溜まるストレスを取り除くため

双方の休息を目的としての入院

③看取りの入院 いよいよ、最期を迎える時

実際ホスピスと言うとこの③としての存在としか考えていない人も多いようですが

それだけではないのだと言う事を死って欲しいなと思います。

そして最後に

アルフォンス・デーケン先生。

イエズス会の神父であり、上智大学で長年「死生学」を教えられていました。

この

「死生学」と言う言葉も先生が作られたそうで

当初はまだ日本では「死」を考えることはタブーとされていた中で

積極的に死について考えることの大切さ、

結局それは「いかに生きるのか」と同じなのだと教えられました。

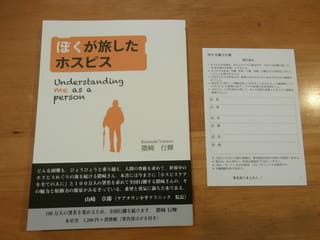

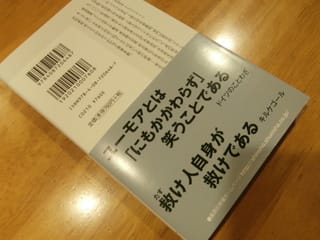

実は、この大会の事を知るまで先生のとこは知らなかったので

まずはと思い

「よく生き よく笑い よき死と出会う」を読みました。

ドイツ人の先生は子供時代ナチスの凶行を目の当たりにしたことも含め

ご自身の体験を交えながら「死」を乗り越えたらよいのか

どう生きたらよいのかををわかり易く書かれていました。

この本の中でも書いてありましたが

ユーモアの大切さを先生自ら実践しながら楽しく話されるので、

「寄り添う心」と言う真面目なテーマにも関わらず

笑いに包まれた講演で

先生の話術にすっかり引き込まれました。

私達が「死」として思いうべるのは肉体の死。

でもそれ以外にも

生きる意欲を失った

「心理的な死」

社会との関わりが亡くなった

「社会的な死」

文化的なうるおいを失った

「文化的な死」があると先生は言われました。

思い浮かべて想像しやすいのが

老人ホームなので家族の誰からの訪問もなく

他の人達との関わりを持つ意欲も失い早く死にたいと願う。

私も祖母がい施設でそんな人に出会ったことがありました。

肉体はまだ生きていても、生きることの意味が失われないよう

様々な助け方があると。

アロマテラピーもその一つですが特に先生が勧められていたのは”音楽療法”

音楽を聴くことで様々な不安や孤独のストレスを和らげたり

懐かしいメロディーが過去の記憶と結びつき

幸せな気分を思い出すことも出来る。

等々、その効用はかなり大きそうです。

“読書療法”と言うものもあるそうで

もう自分では本が読めない人に本を読んであげる。

海外では信仰のためか聖書を読んで欲しいと言われることもよくあるそうです。

そして高木先生と同様

「すること」よりも「いること」の大切さを話されました。

死に直面している時の恐怖、孤独感は相当なものだと思います。

そんな時、特別な言葉がけよりも

ただ傍に一緒にいることが大きな慰めになるのだと。

ずっと傍にいてあげられなくても

顔を見た時、微笑んであげるだけでも

大切な無言のコミュニケ―ションになるのだとも。

他にももっと多くの事を話されましたが

随分と長くなってしまったのでこの辺りでしめます

長文、最後まで読んで下さって本当にありがとうございます

あともう一人どうしても伝えたい人

この大会で出会った

隈崎 行輝さん活動にも次回お伝えします!