2008-12-22 23:44:42

愛宕念仏寺を出た後は、嵐山駅の方へ下っていく事になります。

途中には古い家並みが建ち並ぶ保存地区が有りました。

茅葺の屋根には苔が生え、鮮やかです。

京都は雨が多いのかな?

茅葺の家屋でもびっしりと苔が生えているのは初めて見たなぁ。

次は化野念仏寺(あだしのねんぶつでら)です。

此処は非常に有名なお寺ですね。

私は初めてですが、カミサンは2度目との事。

先程の愛宕念仏寺が非常に良い場所でしたので、有名な化野念仏寺にも期待が高まります。

写真は化野念仏寺の門です。

門は緩やかな階段の上に有るのですが、階段の両側には紅葉等の木々が有り、良い雰囲気です。

門を入って直ぐに本堂へ向かう大きな通路や広々とした場所が有る寺院が多い中、化野念仏寺は細い通路をぐるっと歩く事になります。

その中に賽の河原が有り、賽の河原の周りを廻る事になるのです。

庭の地面には苔を生やし、その上に落ちた紅葉を敢えて掃かずにいますね。

苔の緑に紅葉の赤が映えますね。

細い通路見囲まれた部分には主に紅葉が植えられ、様々な色に染まって綺麗です。

先程の愛宕念仏寺は木々は元々斜面に生えている木が殆どで、自然に任せたままと言う感じだったので、化野念仏寺の木々や庭の

「其処彼処に人が手を入れている」

と言う事が、目に付きます。

「悪くは無いけど、ちょっと計算的な部分が目に付き過ぎる」

と言う印象を受けました。

此れが賽の河原。

「映像や写真で見たとおりだけど、もっと広いのかと思った」

と言うのが第一印象。

「非常に狭い場所に蜜に石塔が並ぶと言うか押し込めている」

と言う感じです。

もう少し広い敷地にもう少し隙間を空けて整然と並んでいるとより賽の河原と言う感じがするのではないかな。

期待が大き過ぎたのと、映像や写真の方が上手くカットを選んで上手く隠して撮っていた為にチョット期待外れと言うのが感想。

旅行前に見たHPで、そのHPを管理されている方が

「愛宕念仏寺を見ると、化野念仏寺の価値が下がる」

と言った事を述べられていましたが、「成る程な」と思いました。

カミサンも同様の感想を持ったようで、前回此処を訪れた時の感動とは異なった印象を受けたそう。

「愛宕念仏寺と比べると・・・」

お互い同じ物を感じました。

賽の河原その②

賽の河原その③

賽の河原は、中に入れますが、中では撮影は出来ません。

賽の河原その④

本堂の裏手は水子地蔵と竹林が有ります。

竹林の中には写真の様な道が有ります。

竹林の先には六面体地蔵が有ります。

右手は販売中の墓地。

墓地を見守る地蔵で、この数年の間にこの一角は大きく様変わりするでしょうね。

化野念仏寺を後にして散策が続きます。

此処から先は道沿いに土産物店が多く営業しています。

地元の方相手に営業しているお店や自営業の会社等でも、観光客用に土産物を販売していたり・・・。

同じ商品でもお店によって価格が異なり、高かったり安かったりします。

1箇所だけで判断せず、複数の店舗を見る事をお薦めします。

お店の前に有った「髭ダルマ」。

「日本一大きな髭ダルマ」

と記されていましたが、髭ダルマが何なのか、が記されておらず、初めて見た私には何故此れ程長い眉毛や髭を生やしているのか分かりません。

昼食は祇王寺(ぎおうじ)へ向かう曲がり角に有る蕎麦屋兼定食屋さん。

「京都ならではの食べ物」

も良いのですが、胃袋が疲れてきますし、3日目ともなると

「食べ慣れた普通の食事」

を食べたくなります。

と言う訳で私は茄子カレー(サラダ付き)、カミサンは鰊そばを注文。

カミサンは「鰊(にしん)そば」。

鰊そばは、我々が蕎麦屋さんの腕や味を確かめるのに注文するメニューの1つ。

鰊そばの鰊は、煮て芯迄味を染み込ませるのですが、此れが手間の掛る仕事。

火加減も大切ですが、漬け汁の味次第で美味しい物になるか不味いものになるか。

そしてその漬け汁と鰊への染み込み具合が蕎麦汁の味に合うかも問題。

このお店の鰊は、観光地でお店の感じも厨房や店員さんの様子からも期待はしていなかったのですが、意外にも美味しかったですね。

私が注文した茄子カレーはこんな組み合わせ。

茄子たっぷりと言うわけではないですね。

カレーは他にも数種類有ったので、他のカレーの方が良かったかな?

昼食後、祇王寺(ぎおうじ)へ向かいました。

祇王寺は、横道に入り、その行き止まりに有る小さなお寺です。

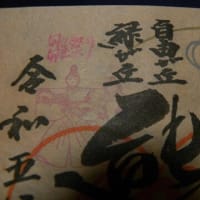

平清盛の寵愛を受けた祇王とその妹の祇女、その母、祇王の後に寵愛を受けた仏御前が尼となって暮らした尼寺です。

祇王と祇女は平安末期~鎌倉時代にかけて起こった歌舞の白拍子(しらびょうし)で有名であった姉妹で、姉の祇王が清盛の寵愛を受けました。

然し、その後に仏御前が現れると清盛の寵愛を受けたのは仏御前で、祇王・祇女は屋敷を出て行かなければならなくなります。

祇王・祇女とその母が尼となって暮らしたのがこの祇王寺、昔の往生院です。

仏御前も3人を追ってこの尼寺に入り、4人で尼として過ごした尼寺なのです。

尼となった際に祇王は21歳、祇女19、2人の母45、仏御前17と言う年齢だったそうです。

仏御前が清盛の寵愛を受けるきっかけを作ったのは祇王で、最初は清盛が門前払いにしようとしたのを祇王が止め、清盛の前で舞う機会を作ってあげた事がきっかけでした。

それによって祇王は屋敷を出て行かなければならなくなり、後に嫌々ながらも再び清盛の前に呼び出さされて舞う事を命ぜられる事にもなるのですが・・・。

仏御前は清盛の寵愛を受けますが、祇王等のその後を知り、自ら尋ねたそうです。

自らの為に祇王等が苦しむ事になった事を心苦しく思う仏御前と其れを許し、供に暮らす事を決めた祇王達。

時の権力者に振り回された4人の女性達は、この地でどの様な日々を過ごしたのでしょう。

祇王寺は苔生す庭が印象的な木々に囲まれた小さな寺です。

様々な種類の苔が植えられ、境内に植えられている苔1種類ずつが鉢植えされ、名を記した案内が置かれています。

奥に見えるのが清盛、祇王、祇女、2人の母、仏御前の木造が納められている茅葺屋根の建物です。

儀王、祇女、母の刀自の墓です。

見え難いですが、右(看板の後)は清盛の供養等です。

何れも鎌倉時代の物だそうです。

「でも、仏御前の墓だけ無いのはどうしてだろう?」

と思い調べてみると、仏御前がこの寺に居たのは短期間で、清盛の子を宿していた仏御前は加賀の小松に帰郷。

途中で出産しますが死産で、その後故郷である現在の小松市原町で余生を過ごし、21歳の若さで亡くなったそうです。

仏御前の墓もその地に有るそうです。

何だか寂しい出来事ですね。

彼女達は一時は栄華を誇ったでしょうけど、皆被害者だったのではないかな?

ゆっくりと、穏やかな眠りを彼女達に。

そう願わずにいられません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます