先週出かけた、懐古園こと、小諸城趾。

紅葉が見事なときで、良いときに来たなぁと、ニマニマしていたら・・・

なんとっ!

「センゴク権兵衛」が!

(「センゴク」×小諸城)

ひゃ、権兵衛って、小諸城主になるのっ!?

知らなかったよぉ~~~っ!

この日は、宮下英樹『センゴク権兵衛 21』(講談社)の発売日でして・・・

(旅から帰って、即・購入)

この巻では、権兵衛が、小諸城主になるいきさつが描かれているのです!

・・・なんて、良いタイミング!

紅葉と「権兵衛」・・・

アタクシにとっては、二重の意味でタイムリーな小諸城でございました♫

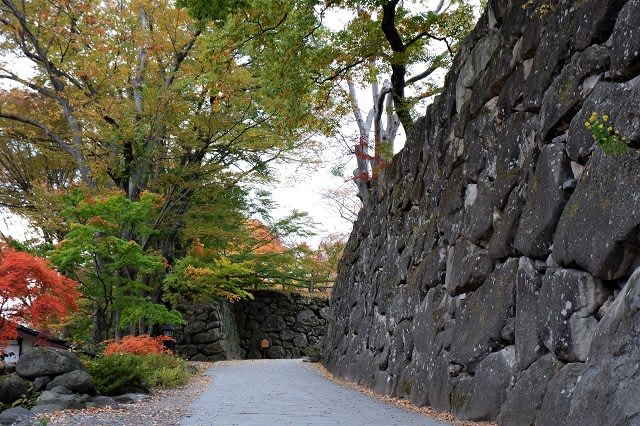

(紅葉谷あたりか?)

小諸城は、15世紀に築城され、その後、武田信玄が拡張整備・・・

このとき、山本官兵衛が縄張り(設計)をしたのだとか・・・

その後、上杉、武田、北条、徳川が争う城となりますが・・・

天正19(1591)年に、「センゴク権兵衛」こと、

仙石秀久が小諸城に入り、大改造・・・現在の姿となりました。

(駅向こうにある大手門。石垣と建物が一体化していないのが当時の特徴)

元禄以後は牧野氏の居城と成り、明治維新を迎えます。

旧小諸藩士は、廃城後の小諸城が荒れ果てるのを悲しみ、

資金集めに奔走、本丸跡に神社を祀り(↓)、一帯を公園化しました。

大正期には、本格的な市民公園として整備されていきます・・・

それが「懐古園」。

旧藩士の想いがこもったネーミングだったのですね・・・ウルウル。

とにかく、「日本100名城」に選ばれるだけあって、

見どころ満載のお城です。

まず、全国で唯一の「穴城」なのだとか・・・

お城が城下町よりも、低い場所にあるのだそうです。

なるほど、城の前を通る街道沿いからは、三の門を見下ろせました。(↑)

権兵衛は、三層の天守を造ったものの、今では野面積みの

天守台(↑左手石垣)を遺すのみとなっています。

権兵衛の時代似整備された石垣は、

一部が北国街道を整備する際に持ち出され、

昭和になって、あらたに組み直されたのだとか・・・(↓右手・石垣)

小諸城は、徳川と真田の上田合戦で知られています。

どちらも、徳川の本陣が置かれました。

(本陣の置かれた二の丸への階段)

第21巻で、徳川家康が権兵衛を小諸城主にと推します。

真田家と国境を接することは、「剣呑」と考え、

権兵衛を小諸に置くことで、緩衝地帯にしようとしたのです。

(水の手展望台から。千曲川の断崖に築かれた城と実感)

実際、天正13(1585)年の第一次上田合戦で、真田家に大敗しており、

家康は真田家を警戒していました。

慶長5(1600)年、第二次上田合戦でも、嫡男・徳川秀忠は、

上田城に籠城する真田昌幸を攻めきれず、結果、関ヶ原の合戦に遅刻します。

このとき、父・家康に大目玉を食らったのは有名なお話。

これは戦国時代に疎い、アタクシも存じておりましたが、

そのときの陣が、権兵衛の小諸城だったのですねぇ・・・

20年近く前にも、懐古園は、来ています。

歴史は好きでしたが、ずっと幕末/近代史に惹かれていて、

戦国時代には目が行かず・・・

このときの小諸城趾ついては、ほとんど記憶がありません。

でも、今回は、何を見ても、面白くて・・・♫

小諸城のモロモロを、興味深く見学しました。

(小諸義塾記念館)

では、20年前、訪ねたときのお目当てはというと、

小諸義塾でした。

アタクシにとって、懐古園と言えば、ずっと小諸義塾でしたから・・・

もちろん、今回も出かけています。

そのお話は、またいずれ・・・

◆本日の記事は、こもろ観光局「小諸城趾・懐古園」HP、

現地のパンフレットなどからまとめました。

素人のこと故、間違い・勘違いなどは、お許し下さいませ。