多く、中旬から下旬は曇りや雨の日が多かった。

その中の全天日射量について、自宅で計測したデータと気象台のデータをグラフをで比較してみた。その結果殆んど差は無く近似値であったので、我が家の日射計も使えることが判明した。

また、全天日射量と日射時間のグラフも作成し、日射時間と全天日射量の関係をみると

日射時間が「ゼロ」でも2~9MJ/平米の日射量があることが解ります。

久しぶりにアマチュア無線を聞いて見ようと思い立ち「マルツパーツ」で

販売している、7MHz帯のSSB/CW受信機製作キットを購入し組み立ててみました。

本キットには、組み立ての詳細説明と調整方法が詳しく記入されたマニュアルが

ついているので、比較的簡単に組み立てることが出来ました。

今回は調整のための簡易信号発生器製作キットも合わせて購入し、完成後の

受信帯域の調整をおこないました。

組み立て前の基板

組み立ては基板上の背の低い抵抗から初めて、ジャンパー線、コンデンサー、

トランジスタ、ICソケットと進みます。

マニュアルには、それぞれ個々の部品にチェックボックス設定されていて1個づつ

確認しながら進めることができるので、間違いが少なく組み立てることができます。

次に、ボリューム、「FCZコイル」を取り付け、基板に取り付ける部品は完了です。

半田付けをチェックした後、基板周辺の部品への配線を済ませ、ケースに組み込みます。

部品取り付け VR等取付け 基板周辺の配線 ケースに組込み完成

各部電圧のチェック

基板内の6箇所について電圧チェックを行います。

組み立て時と同じようにチェックボックスがあり、電圧の許容範囲が表示されているので

その範囲内にあるかどうか、テェックを行います。

7MHz簡易基準信号発生器の組み立て

この発信機は「MRX-7D-FK」の調整に使用する 5.88MHzから8.3MHzまでの範囲を出力する

発信機です。

リニアテクノロジ社製のLTC99を使い半固定抵抗器で周波数を可変します。

非常に簡単な回路でブレッドボードに組み込むようになっています。

部品一式 組み立て 出力 周波数測定 出力 波形

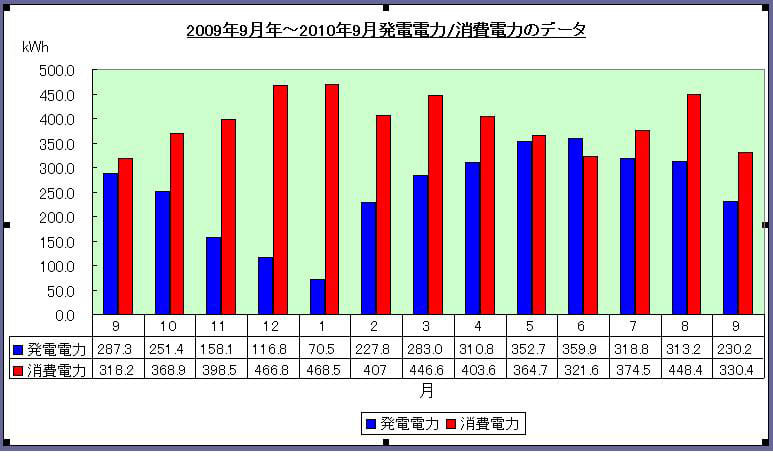

日照時間は気象庁発表のデータで132.2時間で平年比107%でしたが、前年同月よりは少なく、発電量も昨年に比べて下がっております。

消費電力は残暑の関係かと思いますが、昨年より若干増加しております。

全天候日射量は我が家の屋根に取り付けている日射計のデータです。

一時期調子が悪くて使っておりませんでしたが、データが計測できるようになったので使ってみました。気象台のデータが発表されたら比較してみたいと思います。

太陽電池の日毎の最高温度と最低温度をグラフにしてみました。

日にちが進むほど温度が下がっていくのがわかります。