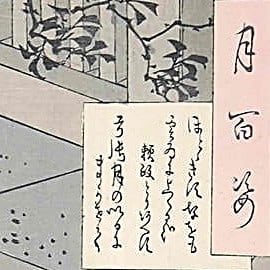

月岡芳年 月百姿

『ほととぎすなをも雲ゐに上ぐるかな

頼政とりあへす

弓張月のいるにまかせて』

明治二十一年届

源頼政(みなもとのよりまさ)は平安時代後期の武将、歌人

長治元年(1104年)~ 治承4年(1180年)五月二十六日

仁平年間(1151年~1153年) 卯月十日頃

近衛天皇を悩ませた鵺(ぬえ)を源頼政が退治しました。

国立国会図書館デジタルコレクション 040

『平家物語』 頼政の鵺退治

御所の上空を怪しげな黒雲が覆いました

頼政がキッと見上げてみれば、黒雲の中に怪しい者の姿が見えます

頼政は、「南無八幡大菩薩」と心の中で唱えて矢を放ちました。

猪早太が落ちてきたところを取り押さえ刀でとどめを刺し

まわりの者が手に手に火を持って集まった時に見たその姿は

頭は猿、体はたぬき、尾は蛇、手足は虎のようで

鳴く声は、鵺(ぬえ:とらつぐみという鳥)に似ている 恐ろしい怪物でした。

喜んだ近衛天皇は、獅子王という剣を 頼政に与えることにしました。

宇治の左大臣・藤原頼長が剣を受け取り 源頼政に与えようと

階段を半分ほど降りた時、ほととぎすの鳴き声が2声・3声響き渡ります

藤原頼長が 「郭公(ほととぎす)名をも雲井にあぐるかな」

(あのほととぎすのように、宮中にその名を知れ渡らせたなぁ) と詠むと

頼政は右ひざをつき左の袖を広げて月を横目に見ながら

「弓張月のいるにまかせて」(弓に任せて矢を射たまでのことです)

と下の句を返して剣を受け取り退出しました。

大蘇芳年 大日本名将鑑 源三位頼政