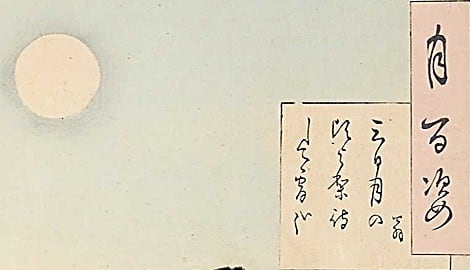

月岡芳年 月百姿

『三日月の頃よ梨(り)待し今宵哉』 翁

明治二十四年印刷

松尾芭蕉(まつおばしょう)は江戸時代前期の俳人

寛永二十一年(1644年)~元禄七年(1694年)十月十二日

伊賀上野の生まれ。俳号ははじめ宗房を用い

江戸に下って桃青(とうせい)と号した。

国立国会図書館デジタルコレクション 056

ほぼ日刊イトイ新聞 志の輔さん×近松先生×糸井重里:旧暦鼎談

太陽より身近だったのは月? より抜粋

(志の輔) 昔ね、満月の夜に、村人たちがみんなでゴザ敷いて

酒持ってきて、みんなで句を作ってるんです。

そこに、芭蕉が通りかかるんです。

「私も一句詠ませていただくと、一杯ご馳走になれますかね」ってね。

村人は芭蕉だって知らないんですよ。

で、村人も「ああ、いいよ」って言うわけですよ。

「じゃ、なんかやってみなよ」って言われた時に

その芭蕉がおもむろに短冊に、「三日月の」ってこう書いたら

村人がみんな見て、「バカでねえかお前、満月の夜に三日月のって。

ダメだ、この百姓は」って言ってたら、芭蕉はすかさずね。

「・・・・・・ 頃より待ちし今宵かな」って書いたら

「この人、うまいなあ」って言い出した。

この話、お客さんにぱっと伝わるんですよ。

やっぱりその三日月と三日月から満月になるあいだの

月夜の状態があたまに浮かぶんでしょうね。みんな笑うわけですよ。

と、あるようこの句は落語の話にもなっているのですが

芭蕉の句ではなく松亭金水という人が嘉永3年(1850年)

「松亭漫筆」に書いた創作のようです。

一茶説もあるようですが両者ともにこの句は見当たりませんでした。

おかえり。

竹を切って花瓶にしてあるし、団子も飾ってあるよ。月見だね。

昔の人は月の形を覚えていないと今日が何日だか判らないから大変だったろうね。

雨の日ばかりだってあるんだから

百姓には何日って感覚はないんだろうけど

台風がやってきて、その後は新月だからお月さまは1週間は駄目だな

秘策がでないよう~ 暫くの間は我慢だね。

一句ひらめいたかい? さぁ 呑みねえ呑みねぇ。ラロロラロレ

おはようございます。

『三日月の頃よ梨待し今宵哉』

狐さまが言ってるけど検索したら「オオカミになりたい」がトップだった。

何もわかんないから一丁ここでやるか~1杯ご馳走になるか←朝酒かい!

松尾芭蕉も晩年の頃だよね。爺さま。

志の輔さん。近松先生。糸井重里さん

''太陽より身近だったのは月?''

だよね。当時は日が昇る前から日が暮れるまでお百姓さんは働きづめ。

船乗りよりも拘束された仕事だよね。だって一日の区切りがないわけで月見酒で癒やしたんだよね~💦

それにしても村人が句を詠って酒を酌み交わすって風流だよね。

三日月からの三日月待ちで満月待ち

落語で聞いたら又面白いだろうね~~

月岡芳年

満月だけどおぼろ月みたいに描いてる!秋の七草も活けてる。女性が居ないのは庶民の証拠だよね。働き者は女也

じゃ またね。ありがと。うふふ。ラロロラロレ

じゃ またね。ありがと。うふふ。ラロロラロレ

今日は遅かったから心配したよ!ちょびっとだけどね←こら心配せんか!

きゃははヾ(^▽^)ノ 薄情者❤❤

昨日は指輪貰ったからね!裏切ることはない?さぁさぁ女は摩訶不思議💦💦

なんちゃって~大好きだよ!lovely❤

行ってらっしゃい^^行ってきます♪