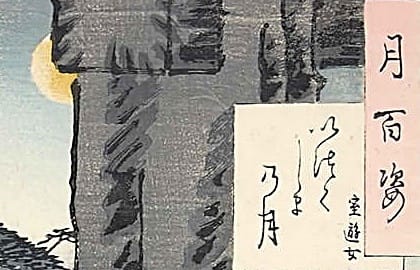

月岡芳年 月百姿

『法輪寺乃月 横笛』

明治二十三年印刷

横笛(よこぶえ)は建礼門院徳子の雑子女(侍女) 生没年不詳

平重盛の侍 斎藤時頼(さいとうときより)は

宴の席で舞った横笛に心を奪われ恋に落ちるが

父茂頼に叱責され嵯峨の奥「往生院」に出家し

滝口入道と名を改めます。

国立国会図書館デジタルコレクション 010

平家物語 巻十 横笛より

月もおぼろの二月十日余りの頃、横笛は滝口入道を探して往生院へ向かい

ようやく滝口入道のいる僧房を探しあて、もう一度会いたいと供の者を使わせる。

障子の隙間から横笛の姿を見て心が揺らいだ滝口入道だが、すぐに人を出し

「そのような人は居りません お門違いではないでしょうか」と言わせた。

横笛は力なく涙を抑えて帰るのですが、真の心を伝えたく

近くにあった石に自らの指を切り、流れる血で詠を書いた

『山深み 思い入りぬる柴の戸の まことの道に我れを導け』