杉並区の大宮八幡宮が950年祭。

流鏑馬がありました。

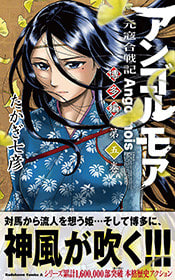

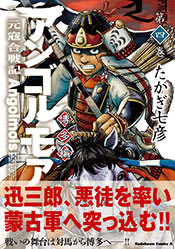

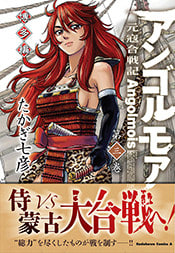

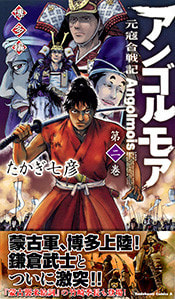

近いし鎌倉武士の戦術「騎射」を実際この目で見ておくのも良いかと思い出かけました。

方南町で下車して1キロほど歩きます。

いやぁ、なんか夏日和で暑かった。

でも大宮神社の門前町は下町情緒溢れる所でしたけど。

参道は入れず、大きな境内の森をしばらく進むと拝殿の前へ。

かなりの観客で背伸びしないと見れない感じでしたね。

長い参道が馬場になってました。

「男埒・女埒」という高さの違う二本の綱でコースがつくってあり、

「埒があかん」とはここからだそうです。

競技者と馬が列を作って通ります。

馬って滅多に見る機会が無いので間近で見ると感動しますね。

大勢の観客を前に目がキョロキョロしてかわいいです。

解説の先生がマイクで小笠原流の流鏑馬についてざっと説明してくれます。

鎌倉時代はメイン戦法だった流鏑馬ですが室町時代以降戦術の変化によって途絶えてしまっていたらしいですね。

それを将軍吉宗が復元復活させたとか。

古文書を読んだのかもしくは細々と伝承していた集団があったのか、

とにかくそういう訳で鎌倉時代の流鏑馬と全く同じスタイルでもないのかも。

しかしそれでも300年の歴史あり。

門前のスタート地点は見えないんですが「馬を乗り入れました」という放送の直後

「バーン」という景気よく1つめのマトの割れる音。

来ました!騎馬。

目の前の2番目のマトを景気よく割ってあっという間に駆け去ります。

速えー

「陰陽射」という騎手の大声、

ドッという腹に響くような馬蹄の音、

やはり生で見ると迫力ありです。

サラブレット種はアジア馬の二倍の速度があるそうで、

その分「矢継ぎ早」に矢をつがえるのも難易度が上がります。

馬は小笠原流の牧場の他に、日光東照宮からも「是非宮司さんに」と一頭派遣されたようです。

敏感な動物で、少しの電気でも感電するほど雷に弱く、フラッシュは厳禁との事。

最初の儀式用の6人は「皆中」でした。

絹の反物を貰います。これを肩に掛けて行くのは名誉。

さて続いて演武披露のような修行中の方々の実演が始まります。

マトは一回り小さなものに替わります。

これは儀式ではないので普通にマトを外す人も多いですね。

むしろ2つとも当てる人の方が少なかったなぁ。

この時は1のマトのそばへ移動して見学。

目の前のマトを割った騎手が2のマトを割るかどうかは音と観客の声や拍手で判ります。

二番目のマトの方が難しいようです。

引絞った矢を単に放せば良い訳でなく、

ツルの力が矢に伝わってから話さないとポロッと矢がこぼれてしまいます。

この辺も放送で解説してくださいました。

十数年やってる人でも外すかと思えば数年の人が「皆中」させたり、

その時々の調子が大きく左右するようですね。

面白かったです。

流鏑馬がありました。

近いし鎌倉武士の戦術「騎射」を実際この目で見ておくのも良いかと思い出かけました。

方南町で下車して1キロほど歩きます。

いやぁ、なんか夏日和で暑かった。

でも大宮神社の門前町は下町情緒溢れる所でしたけど。

参道は入れず、大きな境内の森をしばらく進むと拝殿の前へ。

かなりの観客で背伸びしないと見れない感じでしたね。

長い参道が馬場になってました。

「男埒・女埒」という高さの違う二本の綱でコースがつくってあり、

「埒があかん」とはここからだそうです。

競技者と馬が列を作って通ります。

馬って滅多に見る機会が無いので間近で見ると感動しますね。

大勢の観客を前に目がキョロキョロしてかわいいです。

解説の先生がマイクで小笠原流の流鏑馬についてざっと説明してくれます。

鎌倉時代はメイン戦法だった流鏑馬ですが室町時代以降戦術の変化によって途絶えてしまっていたらしいですね。

それを将軍吉宗が復元復活させたとか。

古文書を読んだのかもしくは細々と伝承していた集団があったのか、

とにかくそういう訳で鎌倉時代の流鏑馬と全く同じスタイルでもないのかも。

しかしそれでも300年の歴史あり。

門前のスタート地点は見えないんですが「馬を乗り入れました」という放送の直後

「バーン」という景気よく1つめのマトの割れる音。

来ました!騎馬。

目の前の2番目のマトを景気よく割ってあっという間に駆け去ります。

速えー

「陰陽射」という騎手の大声、

ドッという腹に響くような馬蹄の音、

やはり生で見ると迫力ありです。

サラブレット種はアジア馬の二倍の速度があるそうで、

その分「矢継ぎ早」に矢をつがえるのも難易度が上がります。

馬は小笠原流の牧場の他に、日光東照宮からも「是非宮司さんに」と一頭派遣されたようです。

敏感な動物で、少しの電気でも感電するほど雷に弱く、フラッシュは厳禁との事。

最初の儀式用の6人は「皆中」でした。

絹の反物を貰います。これを肩に掛けて行くのは名誉。

さて続いて演武披露のような修行中の方々の実演が始まります。

マトは一回り小さなものに替わります。

これは儀式ではないので普通にマトを外す人も多いですね。

むしろ2つとも当てる人の方が少なかったなぁ。

この時は1のマトのそばへ移動して見学。

目の前のマトを割った騎手が2のマトを割るかどうかは音と観客の声や拍手で判ります。

二番目のマトの方が難しいようです。

引絞った矢を単に放せば良い訳でなく、

ツルの力が矢に伝わってから話さないとポロッと矢がこぼれてしまいます。

この辺も放送で解説してくださいました。

十数年やってる人でも外すかと思えば数年の人が「皆中」させたり、

その時々の調子が大きく左右するようですね。

面白かったです。