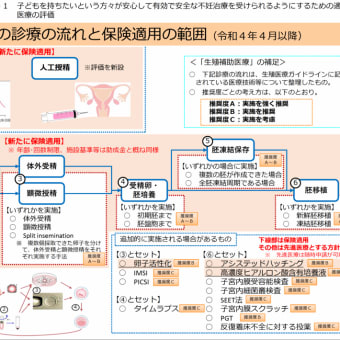

今回のラボ通信は『受精障害』についてお話させていただきます

卵子と精子が出会うと受精が起こります。

・・・一言でいうと簡単ですが、この受精が起こるには様々な段階を経ています。

①精子の受精能獲得(capacitation)

射出直後の精子は、まだ受精する力を持っていません。自然妊娠の場合は子宮・卵管を通過している間、体外受精の場合は洗浄・濃縮され、培養している間に受精する能力を獲得します。具体的には、精子の動きが激しくなり、鞭(ムチ)打ち運動と呼ばれる特徴的な動きをするようになります(hyperactivation)。

②精子の先体反応(acrosome reaction)

精子は頭部に先体(せんたい)と呼ばれる帽子をかぶっています。この帽子の中には、ヒアルロニダーゼやアクロシンなどの透明帯(卵子の殻)を溶かす酵素が入っています。精子が卵子の透明帯に結合すると、この帽子がやぶれて酵素が放出されます。

③透明帯貫通

帽子がとれた精子は、酵素の力を借りたり、①で獲得した運動性によって透明帯を通過します。

④精子と卵子の融合

透明帯を通過した精子は、いよいよ卵子(細胞質)と出会います。精子と卵子の細胞膜が融合すると、他の精子が卵子内に侵入できないように、細胞質や透明帯が固くなります。

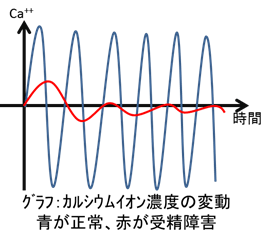

⑤卵子の活性化

精子と卵子の細胞膜融合によって、その刺激が伝達され、卵子が活性化されます。具体的には、卵子内にある小胞体(しょうほうたい)と呼ばれる器官からカルシウムイオンが分泌され、一時的にその濃度が上昇します。そして再び小胞体にカルシウムイオンが吸収され、その濃度が下がります。これを繰り返すことで、卵子が活性化され、受精が起こります。下図はそのイメージです。

このように、精子は卵子に出会うまでに長い旅(子宮~卵管)をしてきましたが、やっと出会えてもさらに試練が待っています。そして卵子の中に入れるのはたった1個の精子だけなのです。大変ですね

通常媒精(体外受精)の場合は、長い旅を省略して①からスタートになります。顕微授精の場合は、もっと省略して⑤からのスタートです。だから、顕微授精は受精率が高いんですね。

しかし、通常媒精・顕微授精でも受精できない『受精障害』が起こる場合があります。

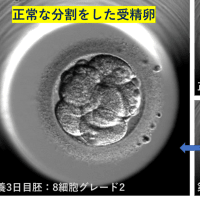

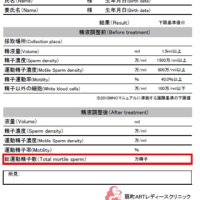

通常媒精で受精障害が起こる場合、①~⑤のどこかに異常があれば受精は難しくなります。精子の運動率が低い、奇形精子が多い、精子DNA断片化率が高い(質が悪い)、卵子側の問題(未成熟、抗精子抗体等)などが考えられます。通常媒精での受精率が低い場合は、顕微授精で受精卵を得ることが可能です。

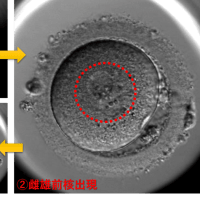

顕微授精で受精障害が起こる場合、⑤の異常である可能性が高いとされています。奇形精子が多い、精子DNA断片化率が高い、卵子側の問題(卵細胞質未成熟、過熟卵子、母体年齢など色々考えられますが、その原因は明らかになっていません)などが考えられます。顕微授精で受精卵が得られない場合は、卵子を人為的に活性化する必要があります。

当院では、カルシウムイオノフォアA23187という試薬を使用し、培養液の中に含まれているカルシウムイオンを、顕微授精後の卵子内に取り込まれやすくします。それにより、卵子細胞質内のカルシウムイオンを一時的に上昇させます。あとは卵子内の小胞体がカルシウムイオン濃度を下げたり上げたりして、受精を引き起こします。最初の濃度上昇をお手伝いしているだけです。

このように、受精が起こらない理由はたくさん考えられます。目に見えない部分も多いため、はっきりとした原因をお話しすることが難しいのが現状です。また、今回は受精障害が起こったけれど、次回も必ず起こるとは限りません。たまたま、卵子・精子の質が悪かっただけかもしれません。

また、胚培養士は採れた後の卵子・精子の質を良くすることはできません。これ以上質を悪くしないようにすることはできますが、限度があります。卵子も精子も体の中で育つので、ご夫婦ともに治療に向けて生活習慣を見直され、万全の態勢で挑まれると良い結果がついてくると思います。

長くなりましたが、以上が『受精障害』についてのお話でした

ご質問がございましたら、いつでも胚培養士にお声かけください