鉄道写真をご期待の皆様からは叱られそうですが...頼んでおいたCDが来たので、早速聴いてみた感想を。

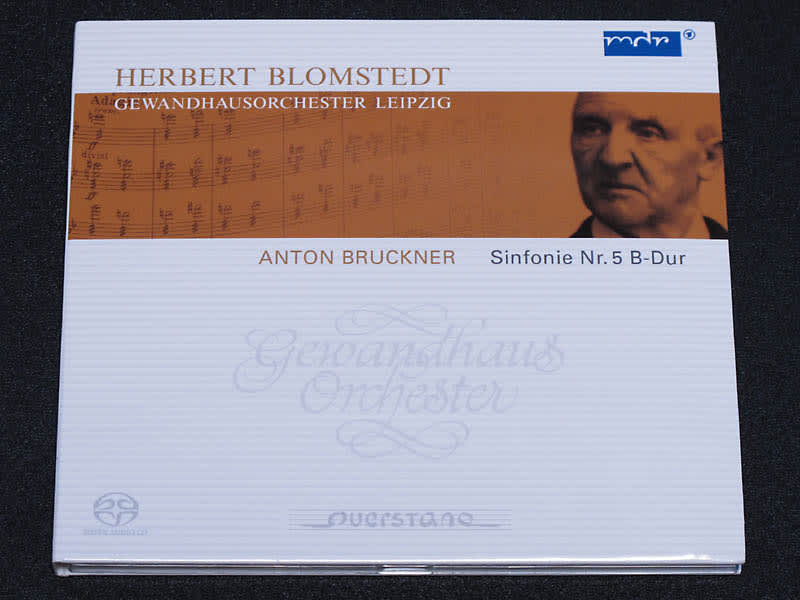

ヘルベルト・ブロムシュテットが今年の5月6日~7日にライプチヒ・ゲヴァントハウス・オーケストラを振ったブルックナーの第5番(Nowak版)、ライプチヒのゲヴァントハウス大ホールでの実況録音です。(拍手も入っています)

ジャケットは厚紙製で、最近のCDはCD(コストダウン)なのか、こういうのが多いですね。

第1楽章が始まるやいなや低弦のピッチカートが左から聞こえてくるようなので、(ホールの残響があるのでちょっと分かりにくいのですが)オーケストラは対向配置であることが予想されました。

序奏のテンポはゆったりとしていて(メトロノーム記号で言うと四分音符=60程度)、なかなか好ましいですね。

第1楽章全体として、テンポは早めですがバランスは良いです。(演奏時間はやや早めで19分51秒)

ティンパニの

pppもちゃんと聞こえていて、第2主題の冒頭、ティンパニのトレモロが終わって弦のピッチカートが始まるところなどは、遠雷がパッと止んで光が射してきた様で、何とも美しい。

金管楽器は流石にゲヴァントハウス・オーケストラ、乱れが無いですね。

でも、再現部の前の金管のコラールはもう少し遅いテンポでも良かったかなぁ。

第2楽章冒頭の弦のピッチカートは3連音符ですが、メロディを吹くオーボエがやはり少し弦のリズムに引っ張られて、四分音符が付点四分音符ぎみになっています。

これは多くの演奏に聴かれることで、そういう物なのかも知れないのですが、やはり3連音符と四分音符のリズムのアンバランスが面白いのであって、もっと厳密に演奏しても良いのでは...と何時も思います。

少し後、19小節からの弦楽器のアンサンブルではヴァイオリンの8分音符とチェロ+コントラバスの3連音符が、ちゃんとアンバランスに聞こえています。

全体的なテンポも良く、演奏時間は平均的な17分13秒です。

第3楽章のテンポも良いですね。ダイナミックでメリハリが効いています。

スケルツォ(A-B-A’の構成)ですが、中間部(B、189小節以降)がもう少し遅くても良いかなぁ。

トリオはなかなか綺麗です。

いつも気になるフルートからヴァイオリンへの下降音の繋ぎ(18~20小節)も見事で、まるで一つの楽器で演奏している様ですね。

一塊のフレーズの終わり2小節を若干のリタルダンドとしているところもなかなか良いですね。

第3楽章全体の演奏時間は12分57秒です。

フィナーレは第1楽章序奏のゆったりとしたテンポに戻って、ゲネラルパウゼの長さも十分で、クラリネットも存在感があります。

第1主題が始まって、対向配置であることが明確に聴き取れました。ここはやはり対向配置で聴くと面白味が違いますね。

第2主題、この曲の中でも一番美しいと思う主題ですが、ちょっとモッタリとしていて、第2ヴァイオリンがほんの少し弱いかなぁ。低弦のピッチカートが少し強すぎるかなぁ。

録音にもよるのでしょうが、対向配置の唯一の欠点は第2ヴァイオリンの音が客席の方に向いて来ない所でしょうかね。

第3主題も力強くてテンポも良く、ここまでは非常に好感の持てる演奏だと思って聴いていましたが...

金管のコラールが始まって、今までの好感が一気に崩れ去りました。

何でこんなにテンポが速いの?? ちょっとバランスが悪過ぎはしませんか???

・・・・・

展開部、222小節から始まるコラール主題のフーガ(と言うのか?)でも、対向配置の面白味が遺憾なく発揮され、チェロ~第2ヴァイオリン~第1ヴァイオリンと、左~右~左と掛け合う様子が実に良いですね。

展開部では他にも第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの左右の掛け合いもあり、聴いていて飽きません。

再現部、第1主題はかなり力強い。

そして自分では第5番の白眉だと思っている第2主題が戻ってくる所は...まぁ普通の感激でした。

ここをどれだけ上手く聴かせてくれるかで、その演奏の好き嫌いがほとんど決まってしまいますが、これは!と思える演奏に未だ巡り逢えていないのが残念です。

コーダは流石に金管が素晴らしく圧倒的で燃え上がるよう。総奏の大音量の中でも、624~5小節のフルートも明瞭に聞こえています。

フィナーレの演奏時間は24分48秒で、全体としては一般的な長さですね。

このCD、第4楽章の金管のコラールのテンポ以外は概ね好みの演奏でした。

流石に録音が新しいせいか、我が家の貧弱な再生装置で聴いても非常にクリアな音で、楽器の定位やバランスが良いのも好感です。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

このCDの解説書を読んでいて...

そう言えばブロムシュテットがN響を振った演奏がヴィデオ録画してあったなぁ、と思い出し、こっちも早速聴いてみました。

(録画しっ放しで、ちゃんと聴いていないことがバレバレですね)

NHK交響楽団を振った演奏は今年の4月21日、サントリーホールでのN響第1672回定期演奏会です。

ヴィデオで見ると、オーケストラは対向配置でしたね。(^-^)

写真はN響を振るブロムシュテット(TV画面をデジカメで撮影)

演奏はゲヴァントハウスとテンポも解釈もほとんど同じですね。

第1楽章:18分51秒、第2楽章:16分05秒、第3楽章:12分15秒、第4楽章:22分45秒でした。

全体としては好感が持てますが...問題の第4楽章のコラールは、やはりCDと同じで速いテンポでした。

ここで、いくつかの演奏のコラールのテンポを比較してみました。(最初の4小節の時間をストップウオッチで計測して換算)

超特急のN.ヤルヴィ/ハーグ・レジデンティ響(5番の最速演奏、第4楽章は19分41秒)は、メトロノーム記号で四分音符=107

先日の記事に書いたハイティンク/バイエルン放送響は、四分音符=60

第4楽章が平均的な演奏時間(24分13秒)のウォーレンシュタイン/BBC放送響は、四分音符=74

第4楽章の演奏時間が最も長い(27分39秒)アイヒホルン/リンツ・ブルックナー響は、四分音符=58

ブロムシュテットはゲヴァントハウスもN響もほぼ同じで、四分音符=107、何と超特急N.ヤルヴィと同じです。

ブロムシュテットの演奏は、全体の演奏時間に対して第4楽章のコラールが如何に早いかが分かります。

ちなみに、私が一番適度と感じるテンポは四分音符=60程度で、これは自分の心拍数とほぼ同じですね。

色々な演奏の演奏時間を細かく比較してみると、なかなか面白いです。

5番についてはまだまだ書き留めておきたいことが沢山あるのですが、長くなりましたので今回はこの辺で...