「ベルギー 奇想の系譜」展@Bunkamura ザ・ミュージアム

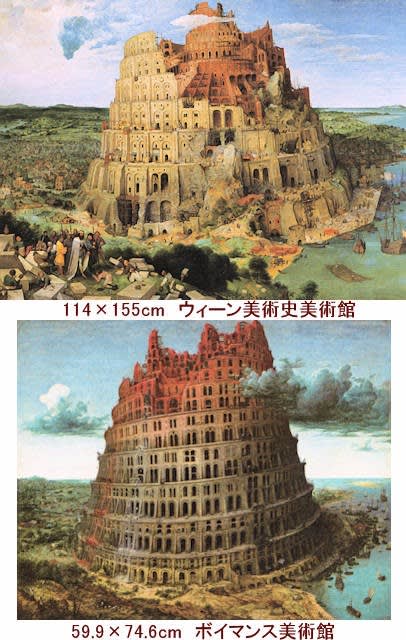

奇想の系譜といえば辻惟雄氏の本のタイトルと同じだと思ったら、トークイベントもあるらしい。ベルギー周辺に焦点を当てて、奇想天外な作品を残したアーティストを集めた展覧会。お馴染みのボスやブリューゲルだけでなく、フェリシアン・ロップス、フェルアンン・クノップフ、ジェームズ・アンソールなど30名の妙な作品およそ130点が並ぶ。

展示の始まりはヤン・ファーブルの《フランダースの戦士》という立体作品。遠目で見ればなんとなくかっこいいんだけれど、近寄ってよく見ればコガネムシ的な甲虫が一面に敷き詰められている。ギョっとしながら単眼鏡でさらに拡大すればギョギョッとなる。でもこれが全部ゴキブリだったらヤダなと思うことで少しは気休めになる。虫種差別反対とか言うな!

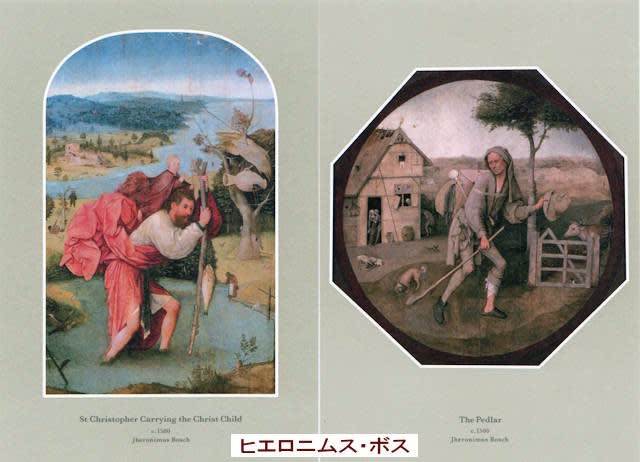

今回の目玉商品はヒエロニムス・ボス工房の《トゥヌグダルスの幻視》。ボスやブリューゲルの世界はリアルな現実とはかけ離れた、高熱で寝込んだ子供が見る悪夢に似た訳の判らない世界だ。ヤバい奴らがいろいろ出て来る。一見するとボスかと思わせる作品がいくつかあって、盗用なのか模倣なのか流用なのか流行なのか敬意なのかよくわからない。ヤン・マンデインの《聖クリストフォロス》もキャプションがなかったらボスの絵かと思ってしまう出来の良さ。

こんな妙な作家たちの中にマグリットも含まれていることに、逆に新鮮な驚きがあったりする。ベルギーの作家マグリットの描くあまりにも見慣れた異世界は、考えるまでもなく奇想に違いない。毒々しさがほとんど無く正確に縁どられた異世界のマグリット感はお子様にもお勧めの違和感に満ち溢れたファンタジックワールドである。マグリットの作品は今回10点展示されている。

奇想の系譜といえば辻惟雄氏の本のタイトルと同じだと思ったら、トークイベントもあるらしい。ベルギー周辺に焦点を当てて、奇想天外な作品を残したアーティストを集めた展覧会。お馴染みのボスやブリューゲルだけでなく、フェリシアン・ロップス、フェルアンン・クノップフ、ジェームズ・アンソールなど30名の妙な作品およそ130点が並ぶ。

展示の始まりはヤン・ファーブルの《フランダースの戦士》という立体作品。遠目で見ればなんとなくかっこいいんだけれど、近寄ってよく見ればコガネムシ的な甲虫が一面に敷き詰められている。ギョっとしながら単眼鏡でさらに拡大すればギョギョッとなる。でもこれが全部ゴキブリだったらヤダなと思うことで少しは気休めになる。虫種差別反対とか言うな!

今回の目玉商品はヒエロニムス・ボス工房の《トゥヌグダルスの幻視》。ボスやブリューゲルの世界はリアルな現実とはかけ離れた、高熱で寝込んだ子供が見る悪夢に似た訳の判らない世界だ。ヤバい奴らがいろいろ出て来る。一見するとボスかと思わせる作品がいくつかあって、盗用なのか模倣なのか流用なのか流行なのか敬意なのかよくわからない。ヤン・マンデインの《聖クリストフォロス》もキャプションがなかったらボスの絵かと思ってしまう出来の良さ。

こんな妙な作家たちの中にマグリットも含まれていることに、逆に新鮮な驚きがあったりする。ベルギーの作家マグリットの描くあまりにも見慣れた異世界は、考えるまでもなく奇想に違いない。毒々しさがほとんど無く正確に縁どられた異世界のマグリット感はお子様にもお勧めの違和感に満ち溢れたファンタジックワールドである。マグリットの作品は今回10点展示されている。