犬山城の後は車で45分の岐阜城にやってきました。

ロープウェイを降りて、天守までは約10分。

織田信長が築いた石垣。

現在の天守は昭和に復興天守として再建。

天守内からのショット。

ロープウェイで下山し、隣にある信長公居館跡に向かいます。

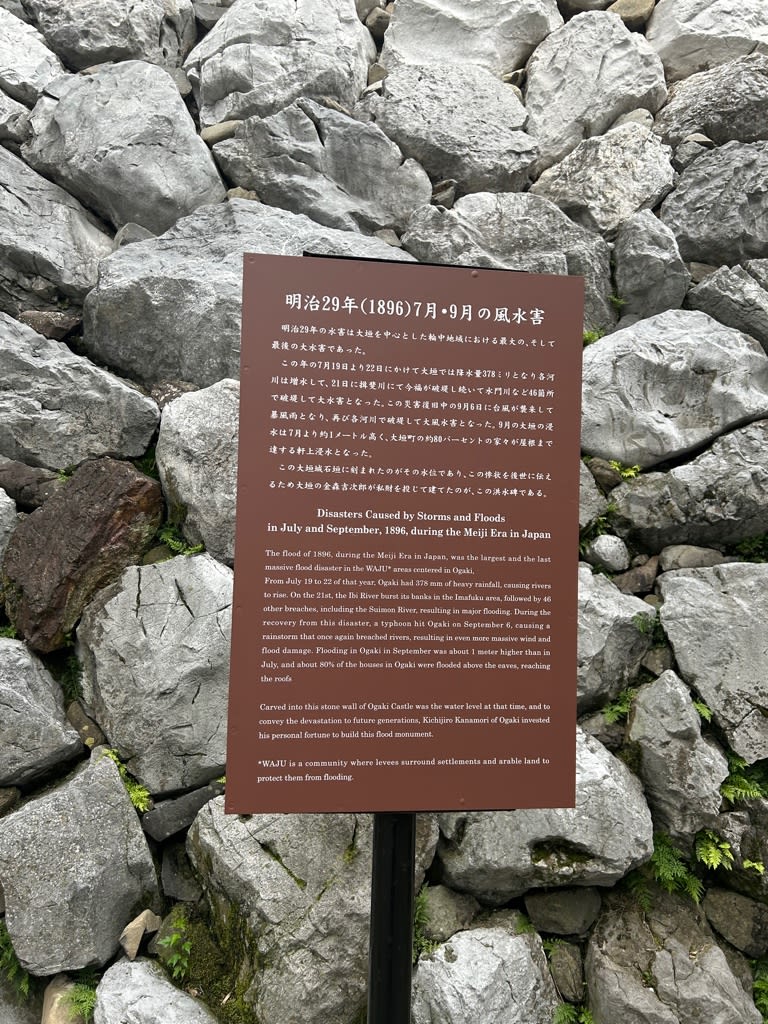

入り口の前の階段を登ると、巨石で形成された食い違いがあります

巨大な岩壁。

にほんブログ村

岐阜城は岐阜市の金華山にある城で、鎌倉時代からの長い歴史があります。

1567年に稲葉山城の戦いで織田信長が斎藤龍興に勝利したことで、稲葉山城から岐阜城に変えて居城にしました。

まさに天下統一への足がかりとなった城ですね。

100名城にも認定されています。

この界隈は名城の密集地帯なので、セレクトするのが本当に難しい。

岐阜城の入り口に到着です。

若かりし織田信長の銅像もあります。

麓から岐阜城の天守が小さく見えます。

標高は329m!今回はロープウェイを使うことにしました。

麓は現在発掘調査が進められています。

麓は現在発掘調査が進められています。

歴史上、超重要人物でもある織田信長の城ですから、積極的に調査して頂けるのはありがたいです。

岐阜城ゆかりの武将は、戦国の中心となったスター集団。

ロープウェイを降りて、天守までは約10分。

安土城をイメージさせる石畳の階段です。

天守への道中、天然の巨大な岩なども多く見ることができました。

岐阜城が石垣の城になった所以は、この恵まれた岩にあると言えます。

見事な堀切を発見!

これぞ戦国時代真っ只中の中世の城です。

当時は木の橋が架かっていたそうです。

尾根を切ることで進行を防ぐ役割があります。

また万が一敵が進行してきた際は、橋を落とすことで、敵を阻みつつ上から攻撃します。

中世の城ではよく見られるスタイル。

さらに先には食い違いの虎口、二の丸門。

さらに先には食い違いの虎口、二の丸門。

石垣で形成されていて、安土城の天主入り口の食い違いのような風貌。

ロープウェイを乗るまでは土砂降りだったのに、またしても天守を前にして一部青空が。

ロープウェイを乗るまでは土砂降りだったのに、またしても天守を前にして一部青空が。

最高のプレゼント再び!

織田信長が築いた石垣。

信長が入城したのは1567年。安土城が築城されたのは1579年。

やはり、岐阜城をモデルケースにして日本初の総石垣の安土城を完成させたと考えて良さそうですね。

現在の天守は昭和に復興天守として再建。

信長の時代は望楼型の四層五階だったそうです。

石垣は野面積み。

使っている石材は信長時代のものとされているが、天守を再建の際に一回り小さな天守台にするため積み直したそうです。

今では考えられませんが、もったいない。

天守内からのショット。

辿ってきた道を上から見ると、尾根の両側を削ぎ落として極度に狭い道にしているのが分かります。

大軍勢が攻めてきても、一列か二列でしか並んで進行できません。しかも後退することもできないので、一網打尽にされてしまいます。

大軍勢が攻めてきても、一列か二列でしか並んで進行できません。しかも後退することもできないので、一網打尽にされてしまいます。

堀切も含めて、こういった山城らしさも兼ね備えているのが岐阜城の魅力だと思います。

まさに城郭建築の転換期の起点となる城です。

岐阜城の周囲は長良川があるため、より堅牢な城になっています。

山と川に囲まれた城。

岐阜城の周囲は長良川があるため、より堅牢な城になっています。

山と川に囲まれた城。

ロープウェイで下山し、隣にある信長公居館跡に向かいます。

観光の方でいっぱいの岐阜城ですが、皆さん天守閣以外はあまり行かないようですね。

史実とは異なる天守閣と、新しく積み直した天守台の石垣よりも、麓の信長の館跡の方が歴史的には貴重かと思っています。

史実とは異なる天守閣と、新しく積み直した天守台の石垣よりも、麓の信長の館跡の方が歴史的には貴重かと思っています。

あれだけ大勢の観光客がいても、信長公居館跡を散策する人はワタクシ1人しかいませんでした。

入り口の前の階段を登ると、巨石で形成された食い違いがあります

館跡はロープウェイの乗り口の真隣です。

石垣も積まれていて、宣教師ルイス・フロイスはこの館を宮殿と評しています。

それを裏付けるように、発掘調査では金箔瓦が出土しています。

安土城は豪華絢爛な城だっと言われているが、やはり岐阜城で既に試みていたと言えます。

巨大な岩壁。

金華山の石は各所の城で使用されています。

岐阜城は目まぐるしく城主が変わり、最後は織田秀信が城主でしたが、関ヶ原の戦いで西軍についた織田信秀は、徳川東軍先鋒隊と戦いますが敗戦。

岐阜城は開城され、後に廃城となります。

こうして、織田信長が創った歴史の中心にあった天下布武の名城、岐阜城は表舞台から姿を消すこととなりました。

岐阜城は歴史的価値が改めて見直され、2011年に金華山一帯を国指定史跡となりました。

今後の発展が十分見込めます。

いつか、この館も復元されることを願っています。

久々の城巡りは、充実した時間となりました。

にほんブログ村