事故を100%防ぐのは不可能です!!(キリッ

という記事を、以前書きました。

それでも、あなたは一生懸命気をつけて運転しよう、と勉強を重ねられることと思います。

しかし、そんなあなたのお子さんが、ついに運転免許を取得しました。

経験浅い初心者の事故率・死亡率は、あなたの年代の比ではありません。

また、自信に満ち溢れた若者は脳内で分泌される『興奮剤』相当の物質も潤沢です。

あなたなら踏みとどまる場面で、お子さんならばアクセルを踏んでしまうかもしれません。

一緒に乗っている場面ばかりではありません。あなたの目が届かないことの方が多いのです。

友達同士で盛り上がって、テンションも上がってしまうかもしれません。

それでも、子供に事故らせたくない。

怪我をして欲しくない。

親ならば、誰しもそう思いますよね。

そこで、本当に危ない場面でも「あの時の父さん(母さん)の言葉を覚えていたから、助かったよ」と、胸を撫で下ろせるように、普段から言い聞かせる注意点を並べて行きます。

●自分の二台前の車が見える車間距離を取る

前の車と同じ動き(アクセル、ブレーキ)をしていればぶつからない、とは限りません。

例えば、右折レーンを兼ねた右車線を直進しようとします。前の車も自分も直進するのでウィンカーを出しません。

ところが、二台前が急に直前で右ウィンカーを出したので、前車は急ハンドルで左車線へと逃げました。

すると、あなたの眼前に迫るのは急停止した右折車。あなたは左に逃げる事も出来ずに急ブレーキを踏むも、間に合うとは限りません。

つまり、前車しか見えない状態というのは、それより前が完全に死角になるから何が起こるかわからない、という事です。また、前車と同時に全力ブレーキを踏んでも、様々な条件によって制動距離(ブレーキを踏み始めてから停止するまでの距離)は変わります。

単純にブレーキ性能の違い(高価な社外パーツもあります)、車体重量(重いほど止まりません)、サスペンションの状態(急ブレーキでタイヤがロックしやすい調整もあります)、ABSの有無(超熟練者ですとABS無い方が制動距離は短くなります)、タイヤの性能(ピンからキリまでで、私はレースでも使える高価な物を使用しています)、路面とタイヤのマッチング(雨の日に強いタイヤもあります)、様々な条件で、同時ブレーキのはずが追突する危険性があるんです。

なので、前車がブレーキを踏みそうな状況を予測出来る視界的余裕を持つことが大変重要です。

また、前方何台か前の大型車が急に車線変更をしたら、警戒する習慣を付けさせましょう。

大型車は視界が良く、遠くまで見渡せるので、かなり前方のアクシデントをいち早く察知します。

アクセルを緩めた方が賢明でしょう。

●自車の死角を把握する

事故自体が、予想外に起こる性質を持っていますから、情報不足は大きなハンデとなります。

つまり、見えない方向から突然現れる何かを避ける努力が必要ですね。

運転席に座って、自分から見えない場所を把握させます。これは、車種によっても結構変わります。

しかし、基本は同じですので『そこが見えない』という事を理解させましょう。

運転中に目視出来る方向と、ミラーで見える方向の隙間。これは常識ですよね。

それ以外にも、私が常々怖いと思っているのが、ピラー(フロントウィンドウの左右にある柱・リアも同様)に隠れた方向です。

特に、ハンドルを握りながらでも手が届く右側のピラーは、自分の目から近い分だけ、その方向の遠くには結構大きな物が隠れてしまいます。特に右折時には、横断歩道を渡る歩行者が隠れてしまって、轢いた瞬間まで気がつかなかったという事故は後を絶ちません。

また、田んぼの真ん中の視界が開けた十字路で、お互いにノーブレーキで衝突する事故も稀に起こります。それも、ぶつかる瞬間までお互い気づかないのだそうです。

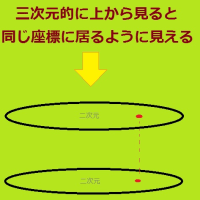

(これはまた別の要因もあり、お互い一定の速度で走るため、視野内で『止まっているように見える(同座標から動かない様に錯覚する)』のが、運転者の注意を引かなかったとも言われます)

●他車の死角を把握する

加害者は自分側とは限りません。被害者にならない為の勉強も必要です。

つまり、自分から見て『丸見え』であっても、相手からは見えない事情があるかもしれない。

前項にあるピラーのケースですと、こちらから見えない車からは自分の車はよく見えていますし、相手は自分が視認されていないだなんてなかなか想像が付きません。

自分が見えている相手に取って、自分は死角に入っていないか警戒しなければなりません。

なので、片側二車線以上の道路を走っている時、極力大型車の横を平行して走らない方が安全です。抜く時に並んだら、そのまま一気に抜く。追いつかれた大型車が減速したっきり並走状態になったら、自分も減速して後ろに下がるか、或いは思い切って大型車の前方に出てしまった方がいいでしょう。

また、あまり広くない交差点で前の大型車が曲がろうとしている時、稀に切り返しをする為にバックしますから、死角である真後ろに近づかないようにさせましょう。本当に見えないのです。(最近はカメラ付きの車両も多いですが、故障していてぶつかるケースもあります!)

●交差点の死角を把握する

新しい大きな交差点は視界に気をつけて設計される物ですが、昔の道路や、小さい交差路などはそうも行きません。民家のブロック塀が角ぎりぎりにあったりします。

運転席から左右を確認しようとすると、どうしても角からボンネットが出た地点まで出なければ見えません。一番手前にあるのが歩道ですから、小さい子供などがお構い無しに走るのが、ボンネットに横から当たることもあります。というか、昔、私が自転車で当たりました^^; ええもう、車のボンネットの上を一回転しました。車は停止しているのに、です。

車校や教習所などで、一時停止看板で二回ブレーキを踏ませるのはそういうことだ、と初心に返らせてあげて下さい。

●曲がれる、止まれるとは限らないケースを把握する

若いうちは、多少の困難も「なんとか出来るだろう」という自信があります。

しかし、「なんとか出来る」のは曲がれる・止まれる場合の範囲内だけだ、と警鐘を鳴らしましょう。

例えば友達を四人乗せて走ると、それだけ車重が増えるのでブレーキは利きにくくなり、ハンドルを切っても車体が普段よりも直進方向へ向かおうとする『アンダーステア』状態になります。

しかもこれは、下り坂だともっと劇的に悪化します。

また、雨で濡れた路面もそうですね。一番危ないのは降り始めのパラパラしている時期です。

路面のホコリが水で浮いて、路面とタイヤの間で潤滑剤の様に働いてしまう為、非常に危険です。

雪は見るからに危ないのは分かりますが、「今日は降りそうで降らなかったな」という日も油断出来ません。寒冷地や山間部など、普段から雪で危ない道には『融雪剤』という物が撒かれます。所謂『塩カル』ですね。

この『融雪剤』は、雪の水分と化学反応を起こして熱を発生させ、その熱で路面の雪や氷を溶かしますが、では降りそうで降らなかったらどうなるか。

降りそうだから撒いた『融雪剤』が、その粒粒のまま路面にたくさん転がっているわけです。これはそこらの砂利よりもよっぽど危険です。というか、昔、私これで車が逆さまになる単独事故を国道で起こしました。煙も出ていたので、飛騨の山中深く、パトカーと救急車と消防車がいっぺんに来ました。

まぁ、無傷で済んだので良かったのですが、親には内緒にして適当に誤魔化しました。言えるかこんな事^^;

あと、これからの時期ですと落ち葉も心配ですね。雨で濡れるとさらに危ないです。

ブレーキを踏んでも減速しない、ハンドルを切っても曲がらない。そんな状況で「なんとか出来る」わけがありませんから、十分速度を落とさせましょう。それで目的地に10分遅れようが、もっと膨大な時間とお金を奪われる羽目になるよりずっとお得です。

●自分の車も、他の車も過信しない

運転技術云々より、『機械としての自動車』が必ずしも人間の思い通りに動くとは限らない、という事をよく言い聞かせます。

車は頑丈なように見えて、結構大事なパーツが弱かったり、微妙なバランスの上に成り立つ仕組みだったりしますので、ちょっとしたきっかけで自分の操作から離れていくケースもあります。

よく『かもしれない運転』という言葉が出ますが、予想すら付かない事だって起こりますから、『きっとこう動かせるだろう、相手はこう動くだろう』と高をくくるのは危険極まりないです。

道路の真ん中の中央線、お互いにはみ出さない様に普段走っていますが、必ず線からはみ出さないとは限りませんよね。

昔、山道を走っていて、カーブで対向車が車体丸ごとこちらの車線に入ってきた事があります。車の傾き具合から見て、とっさに「この車は慣性の力が大き過ぎて、自分の車線に戻るのは不可能そうだ」と判断し、こちらも反対車線に急ハンドルで飛び出しました。当時こちらは車体の弱いCR-X、相手は『超』頑丈そうなオフロード四駆。お互いスピードが乗っていたのもあり、もし、そのまま私が普通に走っていたら、私の人生はそこで終わっていたかもしれません。まさに一瞬の賭けでした。

●車特有の危ない性質を勉強する

車校や教習所で、いろいろ教えてますよね。試験の為に一時的に覚えるだけで、免許取ったら「なんだっけ、それ?」という専門用語も多いと思います。

ハイドロプレーニング現象、ウォーターハンマー現象、スタンディングウェーブ現象、様々な用語や事故例、研究例が出てきたはずです。また、新聞やネットのニュースなどでは、大きな事故の記事に解説を付けたりしますので、機会がある毎に親子で勉強すると良いでしょう。

どんなに気をつけても、事故を完全に防ぐのは不可能です。

しかし、努力次第で可能性はどんどん低くなっていきます。

もちろん、ゼロにはなりません。しかし、大事な事を親から子へ引き継いで、

子から孫へとまた引き継がれて行き、世の中お互いに被害者にも加害者にもならずに済めば

全ての親御さんは、今より多少は安心出来る世の中になるんじゃあないでしょうか――――――

←例のアレです!! お気が向かれましたら。

←例のアレです!! お気が向かれましたら。

という記事を、以前書きました。

それでも、あなたは一生懸命気をつけて運転しよう、と勉強を重ねられることと思います。

しかし、そんなあなたのお子さんが、ついに運転免許を取得しました。

経験浅い初心者の事故率・死亡率は、あなたの年代の比ではありません。

また、自信に満ち溢れた若者は脳内で分泌される『興奮剤』相当の物質も潤沢です。

あなたなら踏みとどまる場面で、お子さんならばアクセルを踏んでしまうかもしれません。

一緒に乗っている場面ばかりではありません。あなたの目が届かないことの方が多いのです。

友達同士で盛り上がって、テンションも上がってしまうかもしれません。

それでも、子供に事故らせたくない。

怪我をして欲しくない。

親ならば、誰しもそう思いますよね。

そこで、本当に危ない場面でも「あの時の父さん(母さん)の言葉を覚えていたから、助かったよ」と、胸を撫で下ろせるように、普段から言い聞かせる注意点を並べて行きます。

●自分の二台前の車が見える車間距離を取る

前の車と同じ動き(アクセル、ブレーキ)をしていればぶつからない、とは限りません。

例えば、右折レーンを兼ねた右車線を直進しようとします。前の車も自分も直進するのでウィンカーを出しません。

ところが、二台前が急に直前で右ウィンカーを出したので、前車は急ハンドルで左車線へと逃げました。

すると、あなたの眼前に迫るのは急停止した右折車。あなたは左に逃げる事も出来ずに急ブレーキを踏むも、間に合うとは限りません。

つまり、前車しか見えない状態というのは、それより前が完全に死角になるから何が起こるかわからない、という事です。また、前車と同時に全力ブレーキを踏んでも、様々な条件によって制動距離(ブレーキを踏み始めてから停止するまでの距離)は変わります。

単純にブレーキ性能の違い(高価な社外パーツもあります)、車体重量(重いほど止まりません)、サスペンションの状態(急ブレーキでタイヤがロックしやすい調整もあります)、ABSの有無(超熟練者ですとABS無い方が制動距離は短くなります)、タイヤの性能(ピンからキリまでで、私はレースでも使える高価な物を使用しています)、路面とタイヤのマッチング(雨の日に強いタイヤもあります)、様々な条件で、同時ブレーキのはずが追突する危険性があるんです。

なので、前車がブレーキを踏みそうな状況を予測出来る視界的余裕を持つことが大変重要です。

また、前方何台か前の大型車が急に車線変更をしたら、警戒する習慣を付けさせましょう。

大型車は視界が良く、遠くまで見渡せるので、かなり前方のアクシデントをいち早く察知します。

アクセルを緩めた方が賢明でしょう。

●自車の死角を把握する

事故自体が、予想外に起こる性質を持っていますから、情報不足は大きなハンデとなります。

つまり、見えない方向から突然現れる何かを避ける努力が必要ですね。

運転席に座って、自分から見えない場所を把握させます。これは、車種によっても結構変わります。

しかし、基本は同じですので『そこが見えない』という事を理解させましょう。

運転中に目視出来る方向と、ミラーで見える方向の隙間。これは常識ですよね。

それ以外にも、私が常々怖いと思っているのが、ピラー(フロントウィンドウの左右にある柱・リアも同様)に隠れた方向です。

特に、ハンドルを握りながらでも手が届く右側のピラーは、自分の目から近い分だけ、その方向の遠くには結構大きな物が隠れてしまいます。特に右折時には、横断歩道を渡る歩行者が隠れてしまって、轢いた瞬間まで気がつかなかったという事故は後を絶ちません。

また、田んぼの真ん中の視界が開けた十字路で、お互いにノーブレーキで衝突する事故も稀に起こります。それも、ぶつかる瞬間までお互い気づかないのだそうです。

(これはまた別の要因もあり、お互い一定の速度で走るため、視野内で『止まっているように見える(同座標から動かない様に錯覚する)』のが、運転者の注意を引かなかったとも言われます)

●他車の死角を把握する

加害者は自分側とは限りません。被害者にならない為の勉強も必要です。

つまり、自分から見て『丸見え』であっても、相手からは見えない事情があるかもしれない。

前項にあるピラーのケースですと、こちらから見えない車からは自分の車はよく見えていますし、相手は自分が視認されていないだなんてなかなか想像が付きません。

自分が見えている相手に取って、自分は死角に入っていないか警戒しなければなりません。

なので、片側二車線以上の道路を走っている時、極力大型車の横を平行して走らない方が安全です。抜く時に並んだら、そのまま一気に抜く。追いつかれた大型車が減速したっきり並走状態になったら、自分も減速して後ろに下がるか、或いは思い切って大型車の前方に出てしまった方がいいでしょう。

また、あまり広くない交差点で前の大型車が曲がろうとしている時、稀に切り返しをする為にバックしますから、死角である真後ろに近づかないようにさせましょう。本当に見えないのです。(最近はカメラ付きの車両も多いですが、故障していてぶつかるケースもあります!)

●交差点の死角を把握する

新しい大きな交差点は視界に気をつけて設計される物ですが、昔の道路や、小さい交差路などはそうも行きません。民家のブロック塀が角ぎりぎりにあったりします。

運転席から左右を確認しようとすると、どうしても角からボンネットが出た地点まで出なければ見えません。一番手前にあるのが歩道ですから、小さい子供などがお構い無しに走るのが、ボンネットに横から当たることもあります。というか、昔、私が自転車で当たりました^^; ええもう、車のボンネットの上を一回転しました。車は停止しているのに、です。

車校や教習所などで、一時停止看板で二回ブレーキを踏ませるのはそういうことだ、と初心に返らせてあげて下さい。

●曲がれる、止まれるとは限らないケースを把握する

若いうちは、多少の困難も「なんとか出来るだろう」という自信があります。

しかし、「なんとか出来る」のは曲がれる・止まれる場合の範囲内だけだ、と警鐘を鳴らしましょう。

例えば友達を四人乗せて走ると、それだけ車重が増えるのでブレーキは利きにくくなり、ハンドルを切っても車体が普段よりも直進方向へ向かおうとする『アンダーステア』状態になります。

しかもこれは、下り坂だともっと劇的に悪化します。

また、雨で濡れた路面もそうですね。一番危ないのは降り始めのパラパラしている時期です。

路面のホコリが水で浮いて、路面とタイヤの間で潤滑剤の様に働いてしまう為、非常に危険です。

雪は見るからに危ないのは分かりますが、「今日は降りそうで降らなかったな」という日も油断出来ません。寒冷地や山間部など、普段から雪で危ない道には『融雪剤』という物が撒かれます。所謂『塩カル』ですね。

この『融雪剤』は、雪の水分と化学反応を起こして熱を発生させ、その熱で路面の雪や氷を溶かしますが、では降りそうで降らなかったらどうなるか。

降りそうだから撒いた『融雪剤』が、その粒粒のまま路面にたくさん転がっているわけです。これはそこらの砂利よりもよっぽど危険です。というか、昔、私これで車が逆さまになる単独事故を国道で起こしました。煙も出ていたので、飛騨の山中深く、パトカーと救急車と消防車がいっぺんに来ました。

まぁ、無傷で済んだので良かったのですが、親には内緒にして適当に誤魔化しました。言えるかこんな事^^;

あと、これからの時期ですと落ち葉も心配ですね。雨で濡れるとさらに危ないです。

ブレーキを踏んでも減速しない、ハンドルを切っても曲がらない。そんな状況で「なんとか出来る」わけがありませんから、十分速度を落とさせましょう。それで目的地に10分遅れようが、もっと膨大な時間とお金を奪われる羽目になるよりずっとお得です。

●自分の車も、他の車も過信しない

運転技術云々より、『機械としての自動車』が必ずしも人間の思い通りに動くとは限らない、という事をよく言い聞かせます。

車は頑丈なように見えて、結構大事なパーツが弱かったり、微妙なバランスの上に成り立つ仕組みだったりしますので、ちょっとしたきっかけで自分の操作から離れていくケースもあります。

よく『かもしれない運転』という言葉が出ますが、予想すら付かない事だって起こりますから、『きっとこう動かせるだろう、相手はこう動くだろう』と高をくくるのは危険極まりないです。

道路の真ん中の中央線、お互いにはみ出さない様に普段走っていますが、必ず線からはみ出さないとは限りませんよね。

昔、山道を走っていて、カーブで対向車が車体丸ごとこちらの車線に入ってきた事があります。車の傾き具合から見て、とっさに「この車は慣性の力が大き過ぎて、自分の車線に戻るのは不可能そうだ」と判断し、こちらも反対車線に急ハンドルで飛び出しました。当時こちらは車体の弱いCR-X、相手は『超』頑丈そうなオフロード四駆。お互いスピードが乗っていたのもあり、もし、そのまま私が普通に走っていたら、私の人生はそこで終わっていたかもしれません。まさに一瞬の賭けでした。

●車特有の危ない性質を勉強する

車校や教習所で、いろいろ教えてますよね。試験の為に一時的に覚えるだけで、免許取ったら「なんだっけ、それ?」という専門用語も多いと思います。

ハイドロプレーニング現象、ウォーターハンマー現象、スタンディングウェーブ現象、様々な用語や事故例、研究例が出てきたはずです。また、新聞やネットのニュースなどでは、大きな事故の記事に解説を付けたりしますので、機会がある毎に親子で勉強すると良いでしょう。

どんなに気をつけても、事故を完全に防ぐのは不可能です。

しかし、努力次第で可能性はどんどん低くなっていきます。

もちろん、ゼロにはなりません。しかし、大事な事を親から子へ引き継いで、

子から孫へとまた引き継がれて行き、世の中お互いに被害者にも加害者にもならずに済めば

全ての親御さんは、今より多少は安心出来る世の中になるんじゃあないでしょうか――――――

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます