物語の最後で江戸へ送られ、打ち首となった旨が記されているだけです。

物語の大筋は界村兵左衛門の書き残した名主記録によりますので、兵左衛門が書き記さないと存在として浮上して来ないのが惜しいところ。久次右衛門は影が薄い!

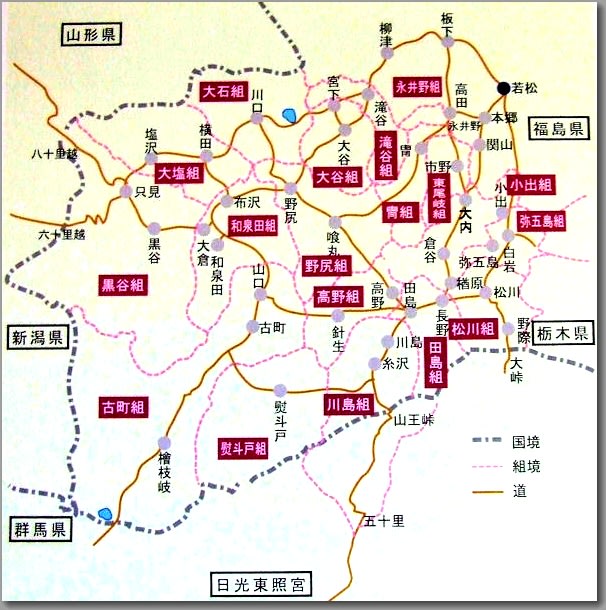

そもそも御蔵入領は18組に区分され、記録を残した界村兵左衛門は和泉田組、新遠路村久次右衛門は大塩組に属していました。志は同じでもそれ程は交流がなかったのかもしれません。

雪が激しく降る日だったせいもありますが、ここ新遠路に佇むと、小栗山集落で感じた閉塞感と心細さに包まれます

家族総出で、または集落内の人々が助け合いながら、ここでの生活を営んでいます。

住めば都と言いますが、でも、地域毎のハンディキャップは確実に存在する訳で、その状況に応じた支援は必要です。

御蔵入騒動から120年後の天保14年(1843年)の記録によると、「南山御蔵入領は田畑が少なく、領主は会津藩領から米を買って夫食米(困窮した農民への貸付米)としている。」とあります。しかし御蔵入騒動当時、直訴へ踏み切った人々にはそれが無かった。。。

何らかの支援が欲しいという切実な思いから、新遠路村を代表して名主である久次右衛門が動いた、または動かざるを得なかった、そういう状況だったのでしょう。

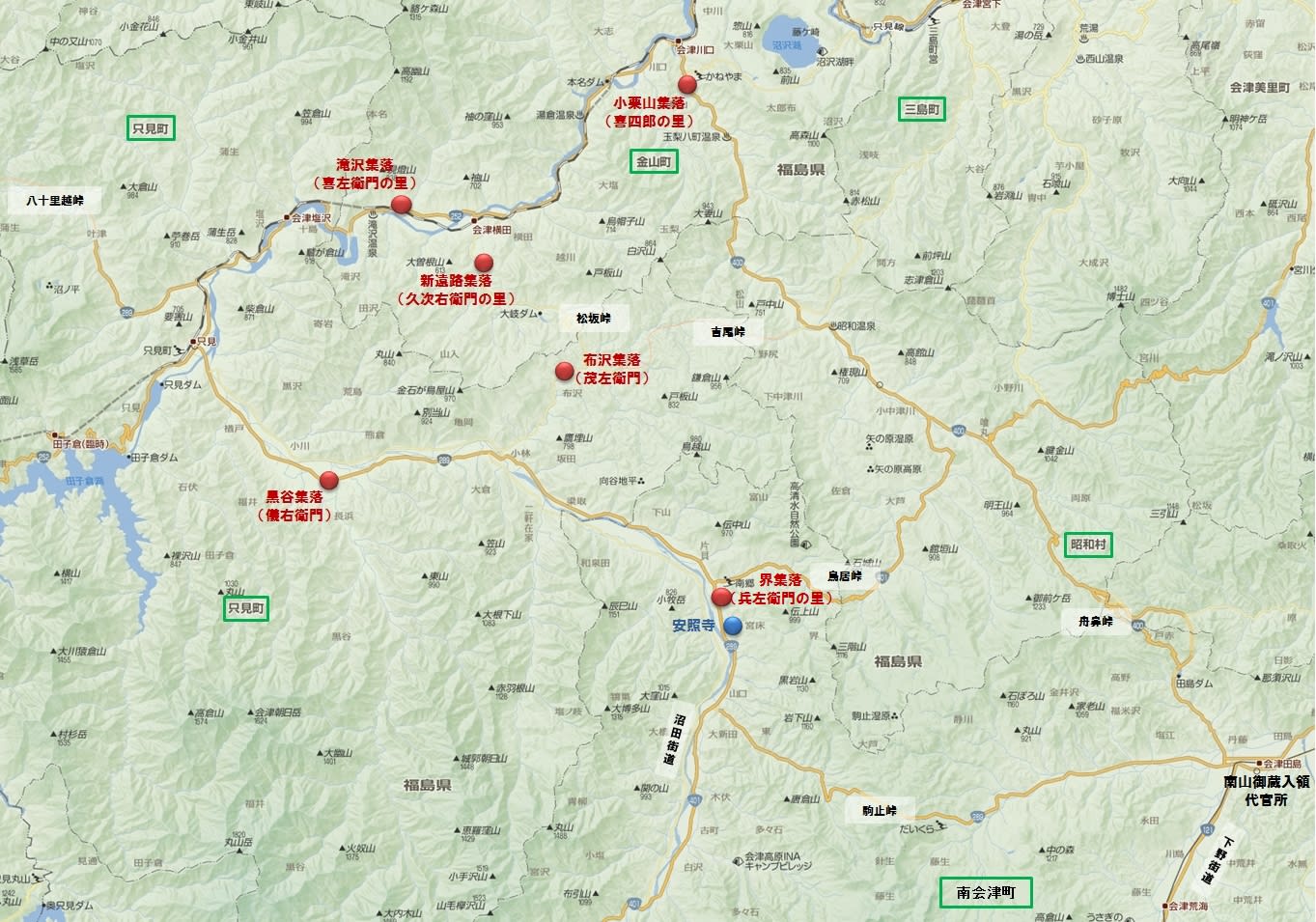

新遠路村久次右衛門は直訴計画を練った安照寺へ、また田島の代官所へ、そして江戸へ、この先の松坂峠を越えて行ったはずです。

この先、松坂峠。冬期通行止めとなる難所の山道です。

峠の向こうは布沢村、義民のひとり茂左衛門のふるさとです。

ここを越えて行こうという意志の強さ、つくづく感心させられるのでした

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ