恒例の「義民、知ってますか?」の問いかけに、

「この上の寺さ墓あっけど、雪でダメだ~」「今日は寺の人は○○さいってっがらいねえぞ!」とすぐに返事が返ってきました

ご親切にありがとうございました。

ご親切にありがとうございました。

この上のお寺とは龍泉寺!ここに茂左衛門の墓があるらしい。。。

当然登ってみます

すると雰囲気よろしいお寺が

すると雰囲気よろしいお寺が

豪雪に埋もれるようにありますが、でも、除雪がしっかりとされていて。。。

除雪機が見当たりませんので、地域の方々がここへ機械を運び除雪してるのでしょう。

この布沢集落。ここに来るたびに磁場といいますか、パワースポットといいますか、何か不思議な〝気〟を感じます

以前も今頃の時期に集落探訪してますが、やはり好印象→2010布沢集落探訪

以前も今頃の時期に集落探訪してますが、やはり好印象→2010布沢集落探訪いいお天気だったせいもありますが、心地よいエネルギーを感じます

御蔵入騒動から66年後の天明8年(1788年)の記録では「古町村から梁取村を経て布沢村までの沿道の畑には、からむし、大麻が多く、からむしを用いて布を織っていた」とあります(川口洋著「18・19世紀における会津・南山御蔵入領の人口変動とその地域的特徴」より)。山間の集落ということもあり、稲作の収量は決して多くなく、その他の農作物で生計を立てていたのでしょう。

江戸時代、一般的な地域では、租税は米穀生産量に対し五公五民といった租税が課せられていましたが、農民はそれ以外に繭、生糸、綿、小豆、粟、野菜などの商品作物もつくって収入を得ていたことから、それなりに生計は立てられていたようです。(参考資料→江戸時代の百姓は本当に貧しかったか?)。

しかし、孫右衛門・茂左衛門がいた当時の御蔵入領では、「代官側は小穀割という所得税のような税金を取る方法を考えだし、大麦・小麦・小豆・ひえ等の収穫高に応じても金を納めさせた」とあります。米から税金は取るし、それ以外の農作物からも税を取り立てられては、さすがに疲弊していったでしょう

村人の様子を見かねてか、布沢村の名主であった孫右衛門は直訴に旅立ちます。

しかし、幕府側は孫右衛門ら直訴組が『徒党を組んで騒動を起こし狼藉を働いた』というストーリーを描くため、御蔵入領民の事情聴取を始めます。これはマズイと、ここで弟の茂左衛門登場!

兄孫右衛門に代わって江戸で自分が頑張るのでふる里へ帰って母を安心させて欲しい!と…

実はこの行動、ここで初めて重罪を覚悟しての自衛策を取ったのでは。。。

当時、罪に問われれば財産が没収される危険性があり、他の直訴の例をみると、代表者には家督を息子の代に譲ってご隠居となった老人や、妻子と離縁し影響を最小限にしようという策を取ることが多かったようです。

つまり、孫右衛門は名主であり、直訴組の形勢不利と見るや名主家への影響を避けるため弟の茂左衛門が身代わりになったのでは?この結果、孫右衛門は茂左衛門の打ち首に免じて追放刑に留まり、「孫左衛門の実家」とされる家が現代に残るほど家督が継承されています。

テレビの時代劇に描かれるような農民の単純な直訴と思われがちですが、義民たちは彼らなりの自衛策を立てながら必死に対応していた、そんな姿が浮かび上がります

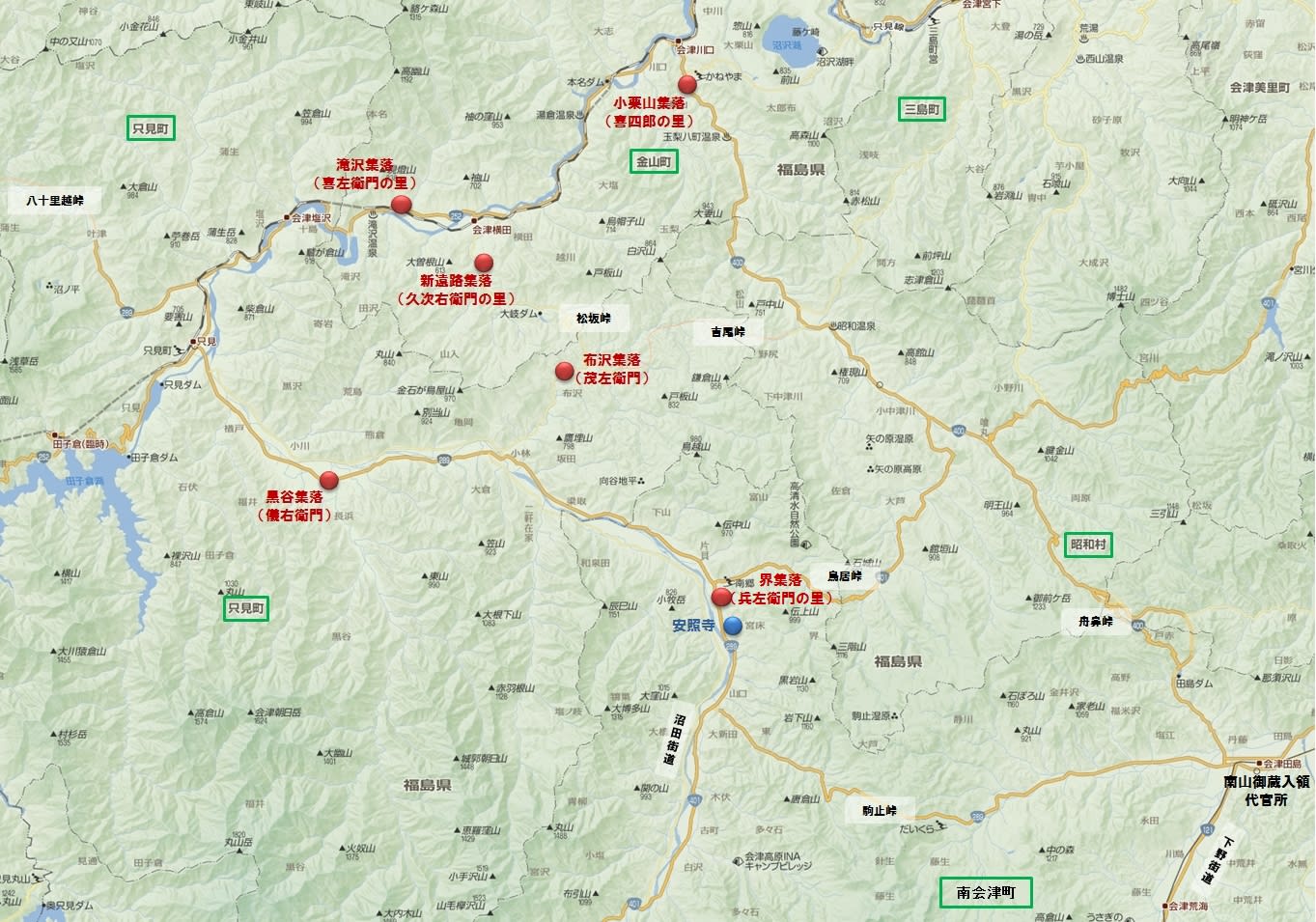

●●●○○○ 南山六義民の見た風景 ○○○●●●

プロローグ

喜四郎編(小栗山集落)

その1、 その2、 その3

久次右衛門編(新遠路(にとうじ)集落)

その1、 その2

喜左衛門編(滝沢集落)

その1、 その2

茂左衛門編(布沢集落)

その1、 その2

儀右衛門編(黒谷集落)

その1、 その2

兵左衛門編(界集落)

その1、その2

エピローグ