11月22日から小雪、12月7日から大雪です。

そろそろ私の田舎は、風花が舞う頃でしょうか。

冷たい風が冬を呼んで来る頃、その風で風花が舞います。

何処でもあることか思っていたら、からっ風の吹く群馬や静岡辺りで見られることのようですね。子供の頃、今時分初雪に喜んでいると風花だよと母に言われました。草津白根・万座辺りに降る雪が風で飛ばされて私の住んでいた辺りに舞います。

こんな日は母の作る「お切り込みうどん」がとても温かく、ほっこりして美味しかったものです。

お切り込みうどん

群馬の名物(?)群馬県人は大好きだと思います。

まずうどんを打ちます。

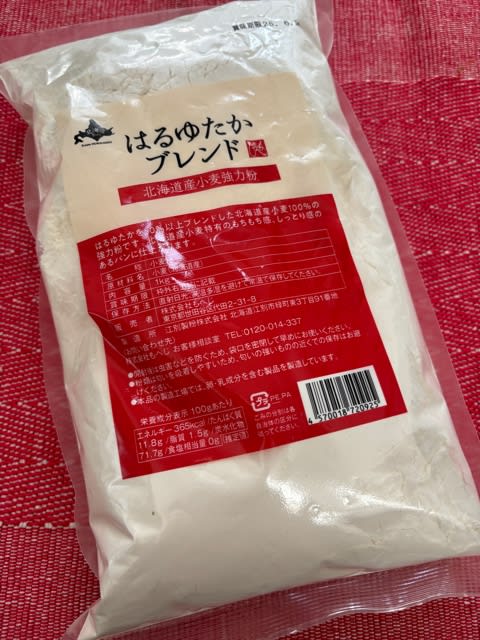

地粉を使いたいところでしたが、北海道産の小麦強力粉を使いました。

ボールに粉400g、水200g、塩4g入れてこねます。しっかり丸くまとめられたら、ビニール袋に入れて室温で寝かせる。(分量:4人分程度)

1時間ほど経過後ビニール袋を2~3重にして足で踏む。丸める。足で踏む。丸める。(3回程度繰り返す)

3回繰り返して、最後はゆで麺用とお切り込みうどん用に塊を二つにしました。この段階で再度1時間程度寝かせます。

1時間後、一つの塊は、麺棒でのばして、うどん状に切り、大鍋で茹でました(5分程度)⇒ゆで麺

もう一塊は、お切り込みうどんになります。

うどんをこねて寝かせている間に汁を作ります。

大鍋に油を入れて、鶏肉、大根、人参、しめじ、ごぼう、油揚げ、じゃがいも、蓮根を炒めます。水を入れて沸騰したらしばらく煮込み、麺汁で薄味に味付けます。

塊を打ち粉をしっかり使いながら伸ばして、うどん状に細く切った麺(茹でると少々膨らむので細く切ると良い)を打ち粉を払いながら野菜が煮込まれた汁の中に直接入れて、麺が柔らかくなるまでに茹で煮にします。

麺のゆで汁と粉とで汁はとろ身がでます。汁をたっぷり作っておきましょう。

丸干しイワシのオリーブオイル焼き

丸干し鰯におろしにんにくを載せて、オリーブオイルをひたひたにかけて180度のオーブンで15分から20分程焼く。

春菊と韓国海苔のピリ辛ナムル

春菊を1分程度茹でてコチュジャンだれ(コチュジャンに味醂と鰹だしを加えてレンジで1分)と韓国海苔を加える。

デザートは林檎パイ

夫の大好物です。紅玉を見ると林檎パイが浮かぶようです。

林檎パイと林檎ジャムになりました。

手作りは、レモンの酸味が爽やかで甘さ控えめのパイになるので私も美味しくいただきます。