문화예술

[ET-ENT 영화] ‘22년 후의 고백’ 공감능력과 죄책감이 없는 사이코패스

발행일 : 2018-01-16 12:46:15

이리에 유 감독의 ‘22년 후의 고백(22年目の告白―私が殺人犯です―, Memoirs of a Murderer)’은 2012년 개봉한 정병길 감독의 우리나라 영화 ‘내가 살인범이다(Confession of Murder)’를 리메이크한 작품으로, 외국 제작사가 판권을 사서 리메이크한 역대 한국 영화 중 최고의 히트작이다.

이 영화는 원작부터 일본 작품인 것처럼 일본 색채를 잘 넣어 리메이크한 수작으로, 사전 지식이 없으면 우리나라 원작이라고 생각하지 못할 수 있다. 리메이크 작품이 아닌 그냥 원작인 것 같은 몰입감과 긴장감, 다 끝난 것 같을 때 다시 시작하는 반전의 연속이 주목된다.

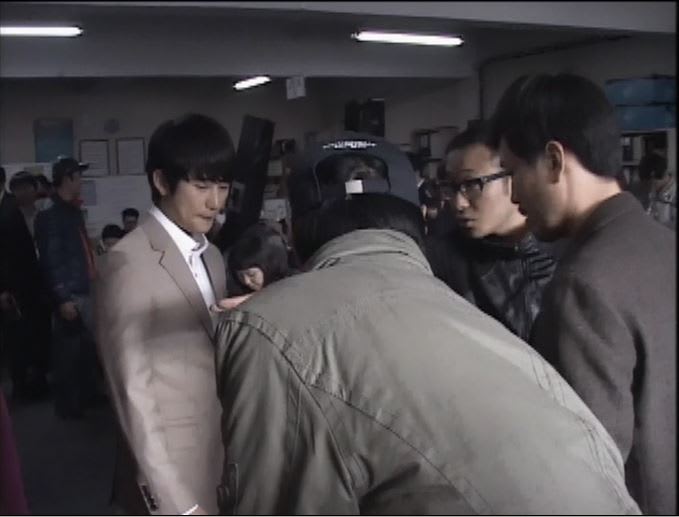

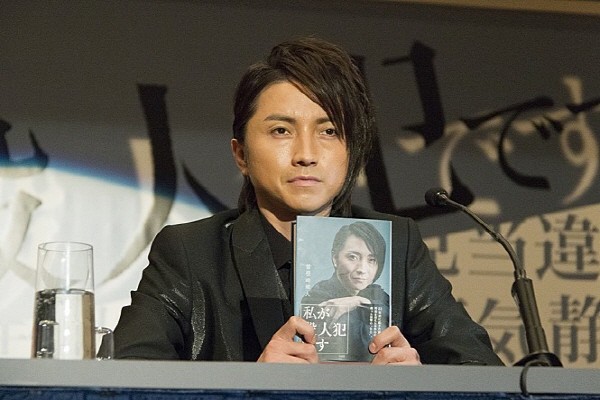

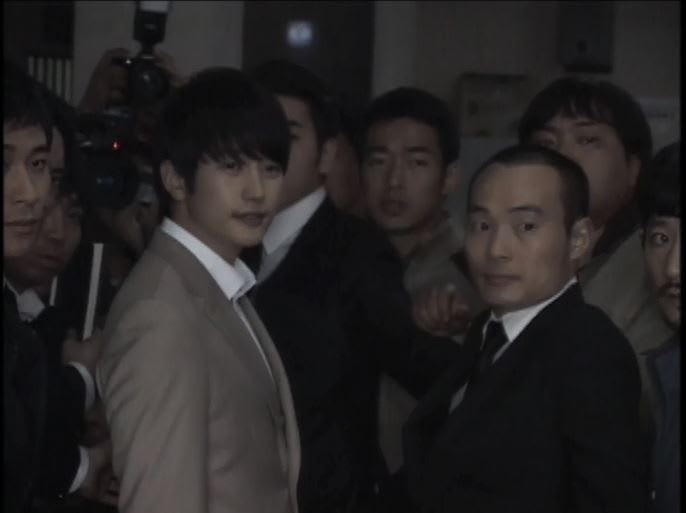

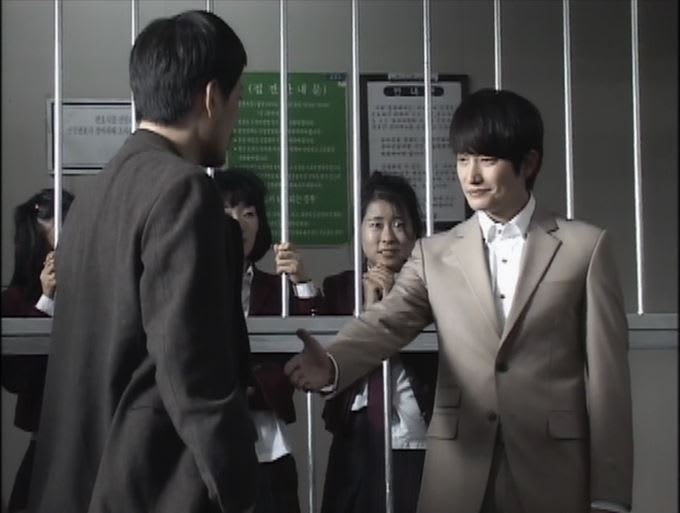

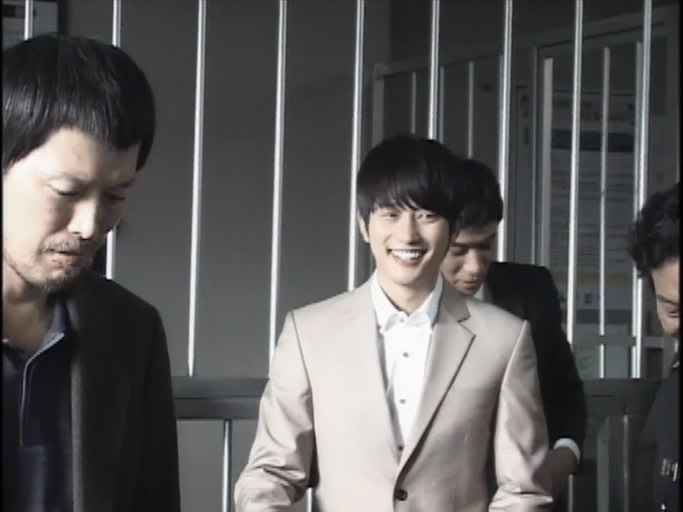

<‘22년 후의 고백’ 스틸사진. 사진=영화사 오원 제공>

<‘22年目の告白’スチール写真. 写真=映画会社オウォン提供>( 訳)

訳)

◇ 공소시효가 끝난 후 연쇄살인범의 기자회견, 공감능력과 죄책감이 없는 사이코패스

‘22년 후의 고백’은 연쇄살인범 소네자키 마사토(후지와라 타츠야 분)와 진실을 추적하는 형사 마키무라 코(이토 히데아키 분)의 추격을 다루고 있다. 공소시효가 끝난 후 자기가 저지른 살인에 대한 자서전을 내고 기자회견을 한 소네자키는 공감능력과 죄책감이 없는 전형적인 사이코패스로 보인다.

미성숙한 인격 장애자로 자기를 표현하는 것을 가소롭게 여기는 것은 이를 뒷받침한다. ‘가족이나 가까운 사람이 지켜보도록 한다. 피해자의 뒤에서 목을 조른다. 목격자는 죽이지 않고 살려둔다.’라는 세 가지 규칙은 소네자키가 지능형 범죄자라는 확신을 가지게 만든다.

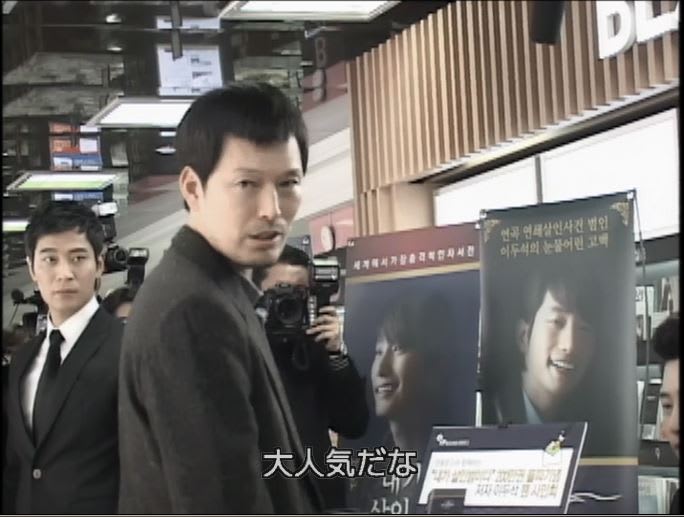

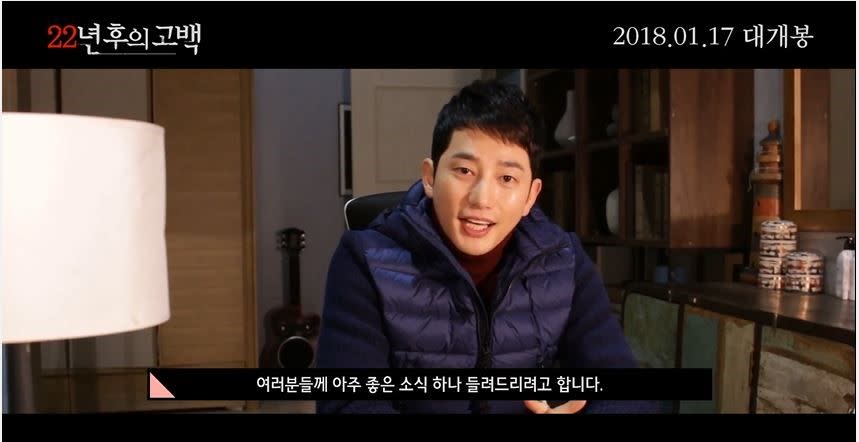

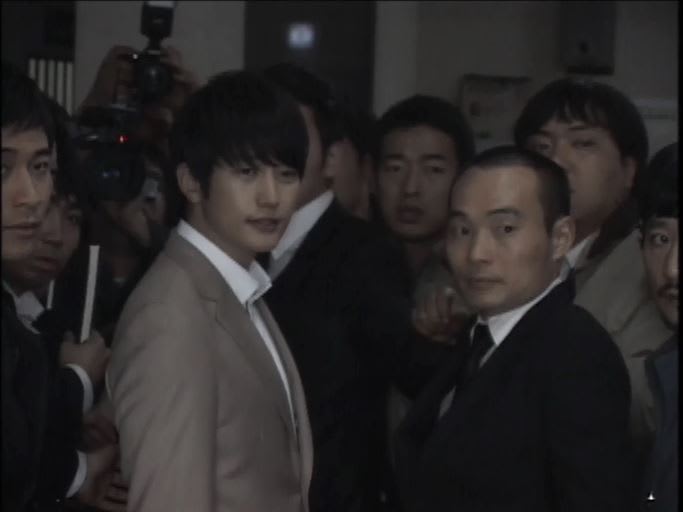

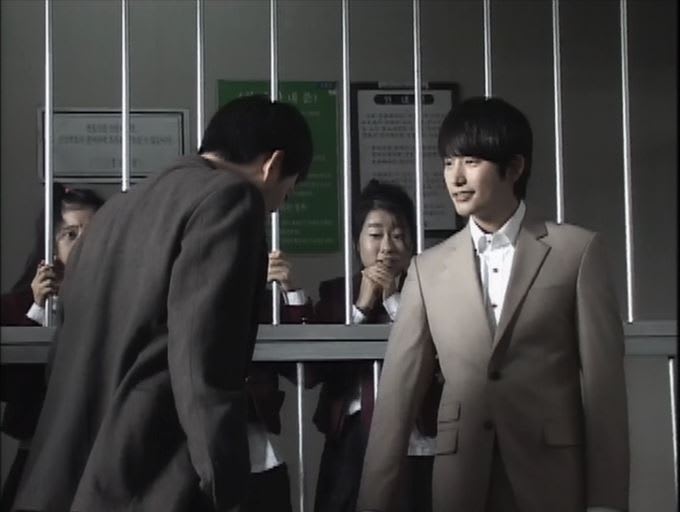

<‘22년 후의 고백’ 스틸사진. 사진=영화사 오원 제공>

<‘22年目の告白’スチール写真. 写真=映画会社オウォン提供>( 訳)

訳)

알리고 싶은 과시욕과 주목받고 싶은 관심증은, 무슨 대단한 원칙을 세운 것처럼 만들어 자기의 연쇄살인에 명분과 호기심 부여한다. 소네자키는 진실을 전하는 것이 내 마지막 임무라고 말하는데, 여기까지 보면 일반 사람들은 그냥 공감하기 힘든 이야기로 들리기도 한다.

그런데, 세 번의 반전, 그리고 마지막의 가장 큰 네 번째 반전을 거치면서 인간 내면에 있는 약하면서도 추잡한 이기심이 얼마나 큰일을 벌였는지를 확인하게 되면, 더욱더 큰 분노를 느끼면서도 안쓰러운 마음 또한 가지게 되는 양가감정을 관객은 경험할 수 있다.

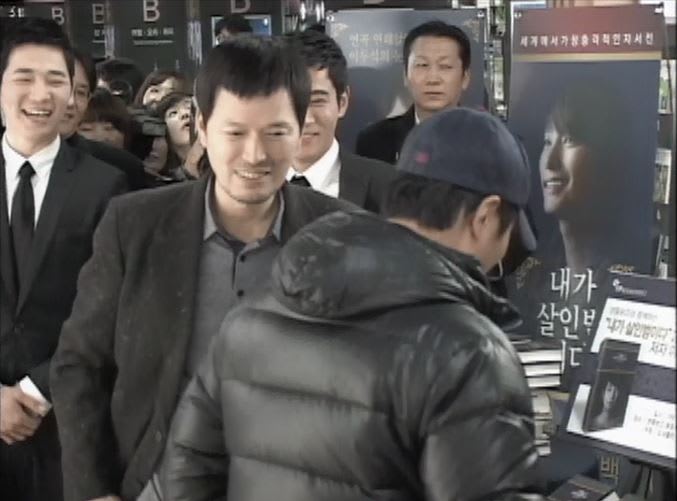

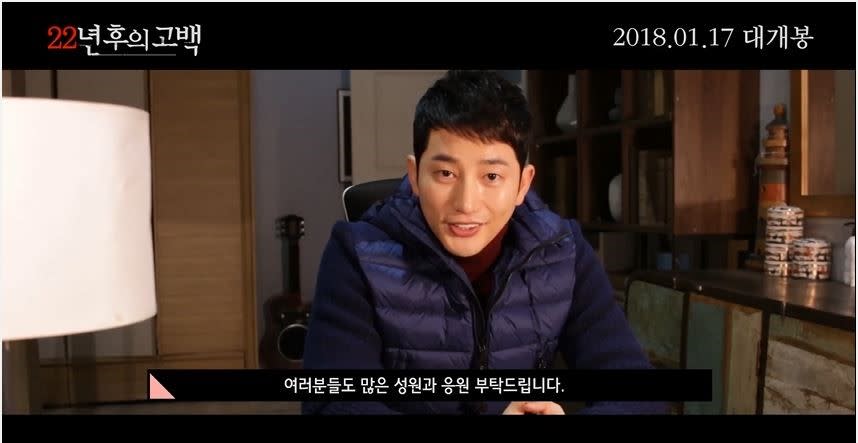

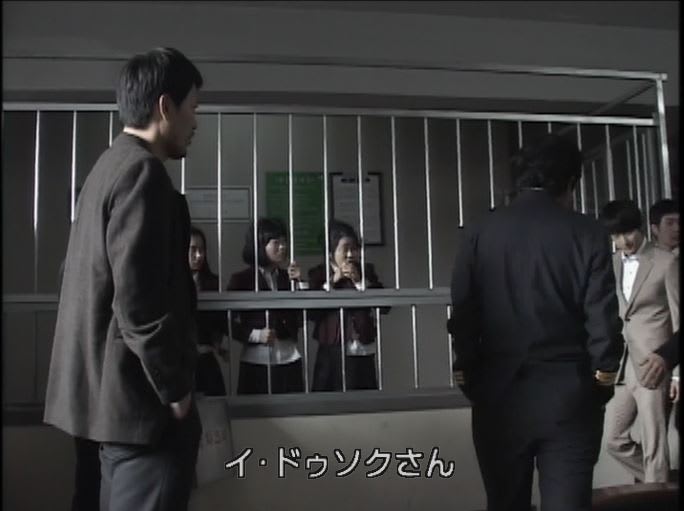

<‘22년 후의 고백’ 스틸사진. 사진=영화사 오원 제공>

<‘22年目の告白’スチール写真. 写真=映画会社オウォン提供>( 訳)

訳)

◇ 욕하면서도 관심을 갖는 사람들, 무슨 영웅인 것처럼 미화하는 사람들

영화 속에서 소네자키의 자서전은 욕하면서도 불티나게 팔린다. 욕하면서도 영화를 계속 보게 되는 관객들의 반응과 묘하게 닮아 있다. 차가 막히는 이유가 전방에서 있었던 교통사고 때문일 경우, 반대 차선 또한 막히는 이유는 교통사고 현장을 구경하기 위해서라는 것과 이 영화 속 사람들의 심리는 닮아 있다.

지능형 범죄자에 대한 호기심과 사회에 대한 불만이, 지능형 범죄자를 사회를 응징하는 영웅처럼 생각하도록 만든다는 점은 큰 문제점이다. 흉악범을 보고 영웅처럼 환호하는 사람들과 그 자를 죽이고 싶은 사람들이 섞여 있는 삐뚤어진 세상 속에서 우리는 살고 있다. 누구든 그 자의 피해자가 될 수 있었다는 것을 전혀 생각하지 않는 사람들은 소네자키 못지않은 집단 광기에 사로잡혀 있다고 볼 수도 있다.

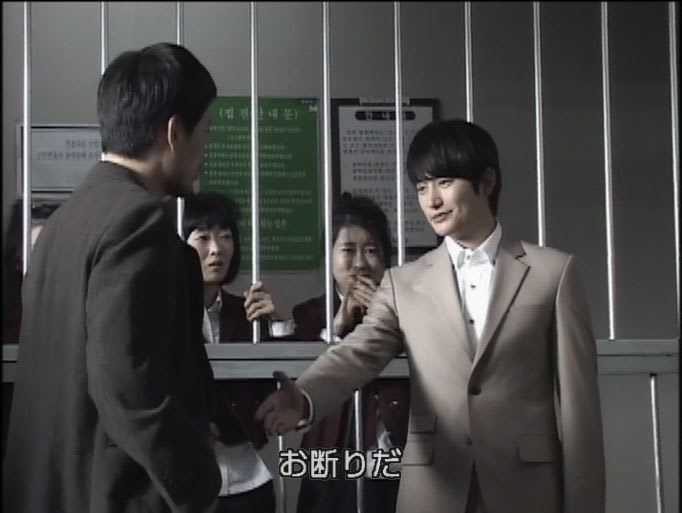

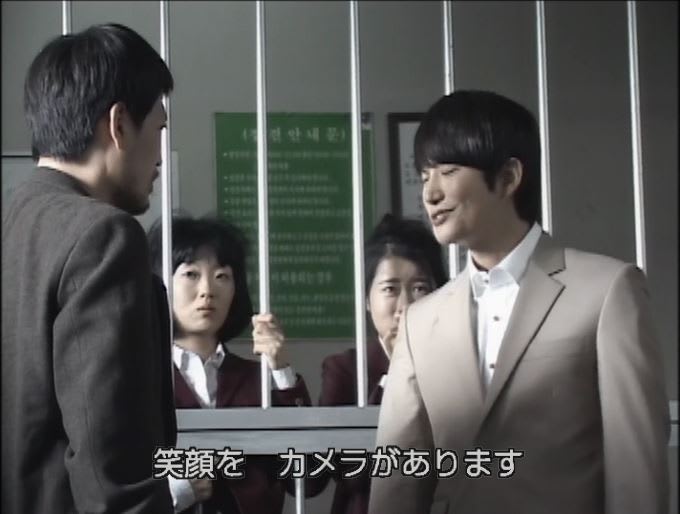

<‘22년 후의 고백’ 스틸사진. 사진=영화사 오원 제공>

<‘22年目の告白’スチール写真. 写真=映画会社オウォン提供>( 訳)

訳)

환상통증(환상통, 헛통증)은 없는 신체 부위의 통증을 느끼는 것을 뜻한다. 팔이 절단됐는데 팔이 있던 부위에 지속적으로 통증을 느끼는 것이 환상통증의 예이다. 심리적인 트라우마 때문에 아프다고 느끼는 거나 기억하고 있는 것일 수도 있고, 남아있는 세포의 일부에 통증이 저장돼 있기 때문일 수도 있다.

피해자의 가족과 주변 사람들을 계속 괴롭히는 환상통증을, 영화 속 가해자도 가지고 있었다는 점은 충격적이다. 범인은 계속 즐기기 위해 살인 장면의 영상을 찍었다고 하는데, 영화를 다 보고 나면 환상통증을 키우기 위한 행동이기도 하면서 환상통증에서 벗어나기 위한 발악이었다고 볼 수도 있다.

<‘22년 후의 고백’ 스틸사진. 사진=영화사 오원 제공>

<‘22年目の告白’スチール写真. 写真=映画会社オウォン提供>( 訳)

訳)

◇ 마음속 악마는 누구든 범죄자로 만들 수는 있다. 그렇기 때문에 범죄자의 마음을 헤아려줄 수는 있어도 면죄부를 줘야 하는 이유가 되지는 않는다!

“소중한 사람을 잃고 나면 그 이후의 삶은 의미를 잃어버리지.”라는 말은 처음엔 가해자의 공격적인 말로 들리는데, 나중에는 피해자의 자기 고백으로 되돌이켜 생각되기도 한다.

고통을 자기 혼자 감당하기에 힘들기 때문에 그 고통을 함께 할 피해자를 더 만드는 것. 나 혼자 망가질 수는 없기에, 나 혼자 괴로움을 견디기에는 너무 힘들기에, 피해자의 트라우마를 없애기 위해 스스로 가해자가 되는 것은 말 그대로 비겁한 변명이자 더욱 잔인한 범죄이다.

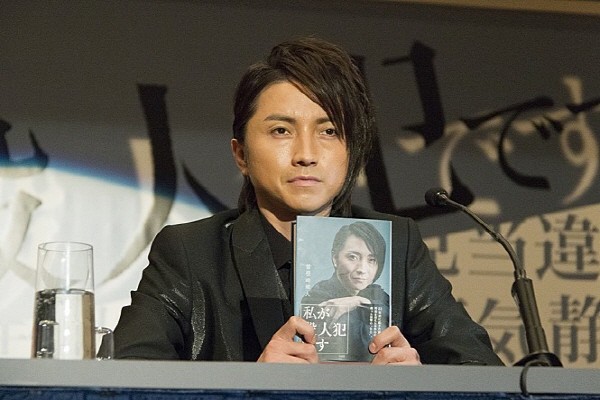

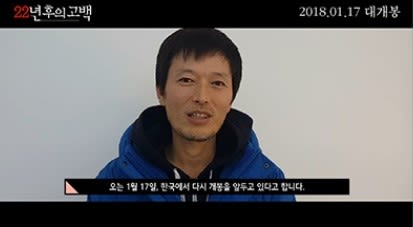

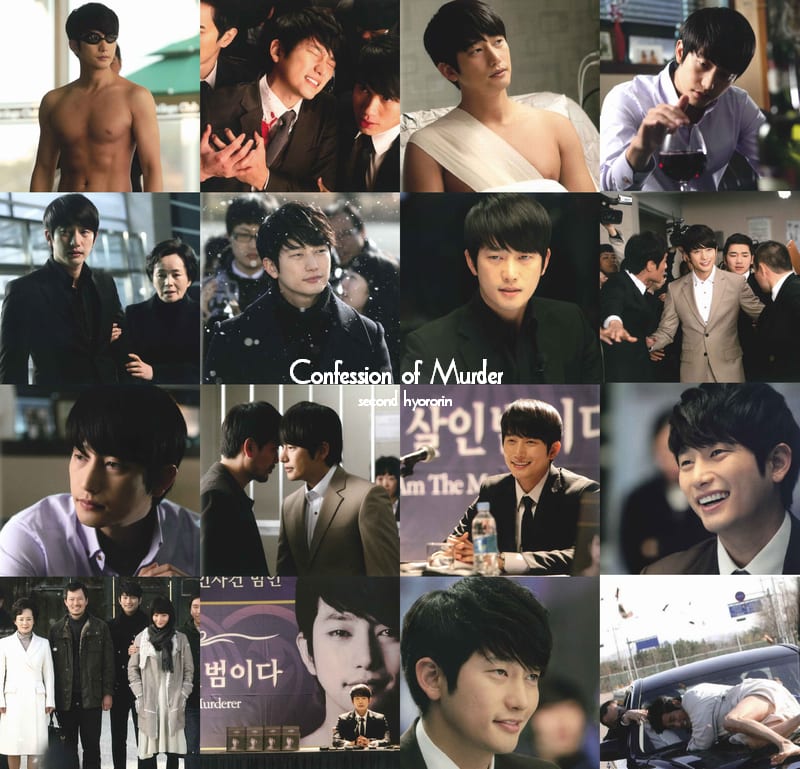

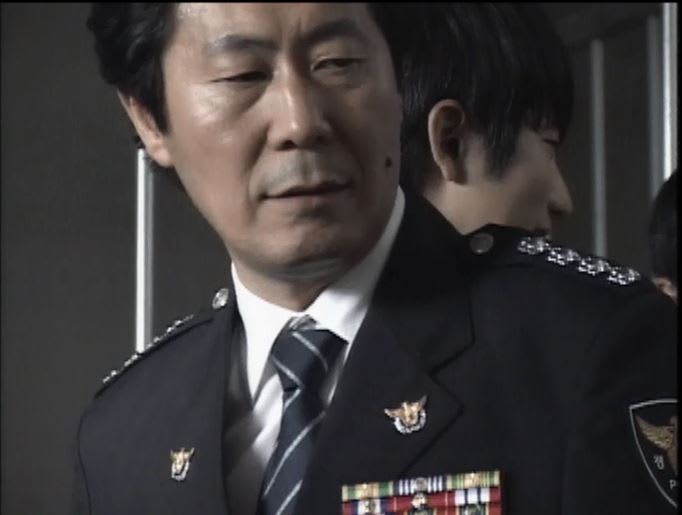

<‘내가 살인범이다’ 스틸사진. 사진=쇼박스 제공>

<‘私が殺人犯だ’スチール写真. 写真=ショーボックス提供>( 訳)

訳)

성선설을 따르든 성악설을 따르든지에 상관없이 누구든 그렇게 될 수 있다는 것을 영화는 보여준다. 우리 마음속에 들어있는 사악함은 이성으로 제어돼 발현되지 않고 지나가는 경우 많기 때문에, 잠재적 가능성을 지닌 사람들이 모두 범죄자가 되지는 않는다. 그렇기 때문에 범죄자의 마음을 헤아려줄 수는 있어도 면죄부를 줘야 하는 이유가 되지는 않는다.

2012년에 한국에서 개봉한 ‘내가 살인범이다’의 2017년 리메이크 영화 ‘22년 후의 고백’이 일본에서 흥행한 것은 원작이 가진 스토리텔링의 힘도 있지만, 몇 년 사이에 사회가 더욱 급격하게 험악해지고 사람들은 점점 더 안전감을 느끼지 못하고 있기 때문일 수도 있다.

<‘내가 살인범이다’ 스틸사진. 사진=쇼박스 제공>

<‘私が殺人犯だ’スチール写真. 写真=ショーボックス提供>( 訳)

訳)

‘내가 살인범이다’를 관람했던 우리나라 일반 관객의 ‘22년 후의 고백’에 대한 반응이 궁금해진다. 우리 사회의 변화를 추정할 수 있는 단서이기도 하면서, 심리적으로 느끼는 강도와 깊이가 얼마나 달라졌는지 가늠할 수 있는 기준이 될 수도 있기 때문이다.

천상욱 기자 (lovelich9@rpm9.com)

http://www.rpm9.com/news/article.html?id=20180116090016

へっぽこ訳~~

へっぽこ訳~~

文化芸術

[ET-ENT映画]

‘22年目の告白’共感能力と罪悪感がないサイコパス

発行日:2018-01-16 12:46:15

入江悠監督の

‘22年目の告白(22年目の告白―私が殺人犯です―、Memoirs of a Murderer)’は

2012年封切りした

チョン・ビョンギル監督の我が国映画‘私が殺人犯だ(Confession of Murder)’を

リメークした作品で、

外国制作会社が版権を買ってリメークした

歴代韓国映画のうち最高のヒット作だ。

この映画は

原作から日本作品のように日本色彩をよく入れたリメークした秀作で、

事前知識がなければ

我が国原作だと考えられない可能性もある。

リメーク作品でないそのまま原作であるような没入感と緊張感、

全て終わったかに見えた時

再び始めるどんでん返しの連続が注目される。

◇控訴時効が終わった後連続殺人犯の記者会見、共感能力と罪悪感がないサイコパス

‘22年目の告白’は

連続殺人犯曾根崎雅人(藤原竜也扮)と

真実を追跡する刑事牧村航(伊藤英明扮)の追撃を扱っている。

控訴時効が終わった後

自分が犯した殺人に対する自叙伝を出して

記者会見をした曾根崎は

共感能力と罪悪感がない典型的なサイコパスと見える。

未成熟な人格障害者で

自分を表現するのを

笑わせると考える事はこれを裏付けている。

‘家族でも近い人が見守るようにする。

被害者の後から首をしめる。

目撃者は殺さないで生かす。’という三種類の規則は

曾根崎が知能型犯罪者という確信を持つようにさせる。

知らせたい誇示欲と注目されたい関心症は、

何かすごい原則を立てた様に作って

自らの連続殺人に名分と好奇心を与える。

曾根崎は真実を伝える事が私の最後の任務だと話すが、

ここまで見れば

一般の人々はそのまま共感するのが難しい話と聞こえたりもする。

ところで、

3度のどんでん返し、

そして

最後の最も大きい4回目のどんでん返しを辿りながら

人間の内面にある弱いながらも淫らな利己心が

どれくらい大変な事を行ったかを確認する事になれば、

より一層大きな怒りを感じながらも

痛ましい心もまた持つ事になる

矛盾な感情を観客は経験する事ができる。

◇ののしりながらも関心を持つ人々、何かの英雄の様に美化する人々

映画の中で曾根崎の自叙伝は

罵られながらも飛ぶように売れる。

罵りながらも映画をずっと見る事になる

観客の反応と妙に似ていている。

車が渋滞している理由が

前方にあった交通事故のための場合、

反対車線もまた渋滞する理由は

交通事故現場を見物するためにというものと

この映画の中の人々の心理は似ていている。

知能型犯罪者に対する好奇心と社会に対する不満が、

知能型犯罪者を

社会を懲らしめる英雄の様に考えさせるという点は大きい問題点だ。

凶悪犯を見て英雄のように歓呼する人々と

その者を殺したい人々が混ざっている

曲げられた世の中で

私たちは生きている。

誰でもその者の被害者になる事が出来るとの事を全く考えない人々は

曾根崎劣らない集団狂気に捕らわれていると見る事もできる。

幻想の痛み(幻想痛、幻肢痛)は無い身体の部分の

痛みを感じるのを意味する。

腕が切断されたが

腕があった部位に持続的に痛みを感じる事が幻想痛の例だ。

心理的なトラウマのために

痛いと感じる事や記憶しているという事もあって、

残っている細胞の一部に

痛みが保存されているためである事もある。

被害者の家族と周辺の人々をずっと苦しませる幻想の痛みを、

映画の中

加害者も持っていたという点は衝撃的だ。

犯人はずっと楽しむために殺人場面の映像を撮ったと云うが、

映画をみな見れば幻想痛を育てるための行動をしながら

幻想痛から抜け出すための必死のあがきだったと見る事もできる。

◇胸中の悪魔は誰でも犯罪者で作ることはできる。

そのために犯罪者の心を推し量る事は出来ても

免罪符を与えなければならない理由になりはしない!

「大切な人を失ったらその後の人生は意味をなくすだろう。」という話は

初めには加害者の攻撃的言葉と聞こえるが、

後ほどには被害者の自己告白で後戻りして考えられたりもする。

苦痛を自分ひとりで耐る事が大変なので

その苦痛を一緒にする被害者をさらに作ること。

私一人壊れることはできないので、

私一人苦しさを耐えるにはあまり荷が重いので、

被害者のトラウマをなくすために

自ら加害者になるのは言葉どおり卑怯な弁解であり

より一層残忍な犯罪だ。

性善説に従おうが性悪説に従っても関係なく

誰でもそうなる事が出来るという事を映画は見せる。

私たちの胸中に入っている邪悪さは理性で制御されて

発現しないで過ぎ行く場合多いので、

潜在的可能性を持った人々が

皆犯罪者になりはしない。

そのために犯罪者の心を推し量る事は出来ても

免罪符を与えなければならない理由になりはしない。

2012年に

韓国で封切りした‘私が殺人犯だ’の

2017年リメーク映画‘22年後の告白’が

日本で興行した事は

原作が持っているストーリーテリングの力もあるが、

何年間で

社会がより一層急激に険悪になり

人々はますます安全性を感じられないためでもある。

‘私が殺人犯だ’を観覧した我が国一般観客の

‘22年後の告白’に対する反応が気になる。

私たちの社会の変化を推定できる手掛かりでもあり、

心理的に感じる強度と深さが

どれくらい変わったのか計る事が出来る基準になり得るためだ。

チョン・サンウク記者(lovelich9@rpm9.com)

をクリックされて下さいませ~~

をクリックされて下さいませ~~ へっぽこ訳~~

へっぽこ訳~~

へっぽこ訳~~

へっぽこ訳~~

をクリックされて下さいませ~~

をクリックされて下さいませ~~ へっぽこ訳~~

へっぽこ訳~~

ドゥソク

ドゥソク

バレンタインデー

バレンタインデー

美しきドゥソク

美しきドゥソク

」の声が掛かって~

」の声が掛かって~

は誰でんのっ

は誰でんのっ

11月19日撮影でしてんなぁ~~

11月19日撮影でしてんなぁ~~

」が出て~~

」が出て~~

は怖いもん無しでんな~~~

は怖いもん無しでんな~~~