この記事は2024.11に書いています。

多焦点ソフトコンタクトである商品X(MiSight1day) は日本では現時点では臨床治験は終了していますが、未承認の商品です。日本国内で未承認の内容が含まれています。そのため商品名は黒塗りにしています。

ただし、日本以外の国ではすでに承認されていて販売されています。今回、韓国で行われたAsiaPacificMyopiaMnagementに出席する機会がありましたので諸外国での「近視抑制の治療」について勉強できましたので内容を共有します。

近視抑制の治療には大きくわけて薬剤による治療(低濃度アトロピン点眼)と光学的な治療(オルソケラトロジー、商品X MiSight1day、DIMS)があります。

低濃度アトロピン点眼はマイオピン点眼として海外ではすでに承認済みであり日本では参天製薬が治験を行い承認申請中です。私自身も治験責任医師として3年間にわたる治験にたずさわってきました。

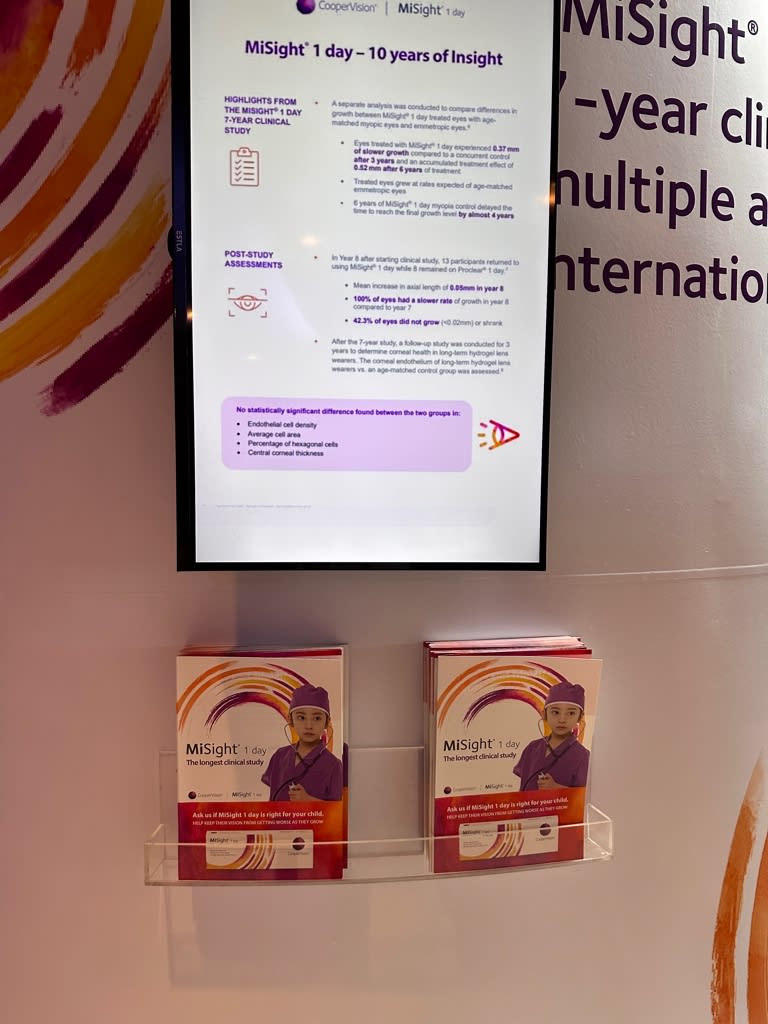

商品X MiSight1day はアメリカFDAでの承認を受けておりシンガポール.台湾.中国.韓国などのアジア諸国をはじめカナダ、スペイン、オーストラリアでも発売されています。日本での早期承認が望まれているのですが現時点では承認申請中とのことです。この臨床試験にも治験責任医師として2年間たずさわってきました。

海外での商品X(多焦点ソフトコンタクト 以下多焦点SCL)の状況はいかがでしょうか?

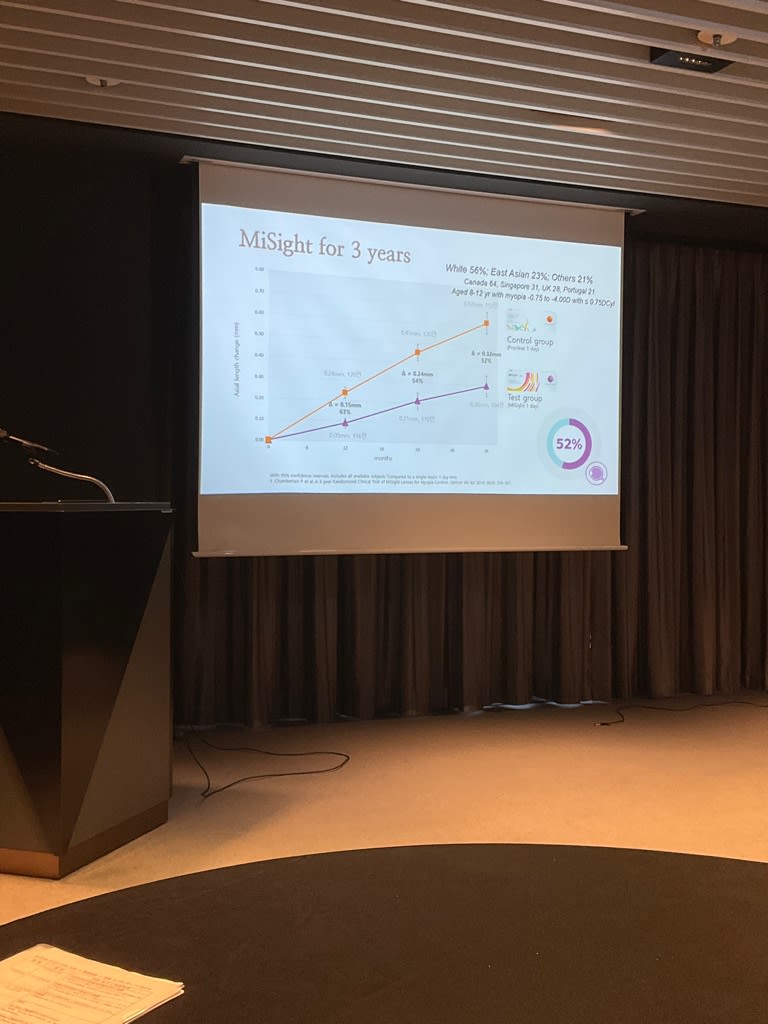

これは臨床試験の結果の一部ですが、商品X とプロクリア1dayを二重盲検した結果ですが眼軸長の伸展が有意に抑制されました。効果としてはオルソケラトロジーと同等程度と考えられます。

オルソケラトロジーを選択するか?多焦点SCLを選択するのか?は難しい選択ではありますがそれぞれの利点と欠点が考えられます

オルソケラトロジーの利点は日中は裸眼で生活ができること。視力改善が実感できること 慣れれば取り扱いも難しくなく継続利用できること

一回の購入で長期間使用できるのであれば初期費用は高額になるものの割安感があるようです。

ただし、軽度の近視でしか矯正効果が少ないこと、軽度の近視であってもフラットな角膜曲率半径を有する目では視力の改善が難しいので

強度の近視の場合は多焦点SCL(商品X) が選択されると思います。多焦点SCL(商品X)の利点としては通常の使用では点状表層角膜症などの角膜に対する機械的な障害が少ないと思われます。オルソケラトロジーをして良好なフィッティングであるにも関わらず角膜中央部に点状表層角膜症(SPK)を繰りかえす例では多焦点SCLの方が有利です。

オルソケラトロジーでも多焦点SCL でも一定程度のアレルギー性結膜炎の可能性がありますが同程度の頻度と思われます。

私の個人の印象としては小学校の低学年であればソフトコンタクトの装用練習よりもよりレンズの直径の小さいオルソケラトロジーの方がうまくできるようです。

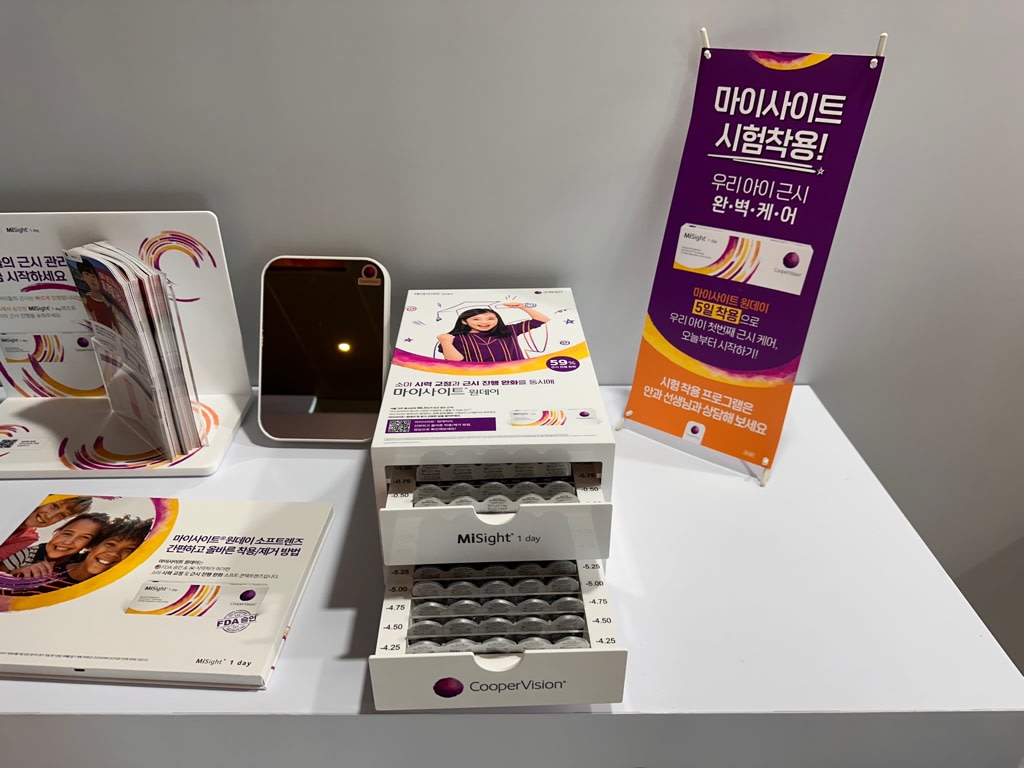

すでに発売されている韓国でのリーフレットの写真です。

日本の眼科医としては、承認が遅れていて治療の選択肢が少ないこと。近視抑制治療の領域では東アジアの諸外国に対して遅れていることを残念に思います。ハングルは読めないので(笑)内容はわかりません

DIMS(Defocus Incorporated Multiple Segments)とは日本のHOYAが製造した特殊なメガネであり通常のメガネを装用するのに比較して62%の近視抑制効果が認められたものです。韓国でもすでに販売されています。コンタクトレンズに比べて有害事象が全くないことが最大のメリットですが、「近視進行抑制効果」の承認を得るには諸外国で実績があったとしても臨床治験が必要でありこれもまた日本が他の東アジアから遅れています。臨床試験には莫大な費用と時間がかかります。

海外では様々な治療がありますが、日本ではまだ承認された治療はないのです。

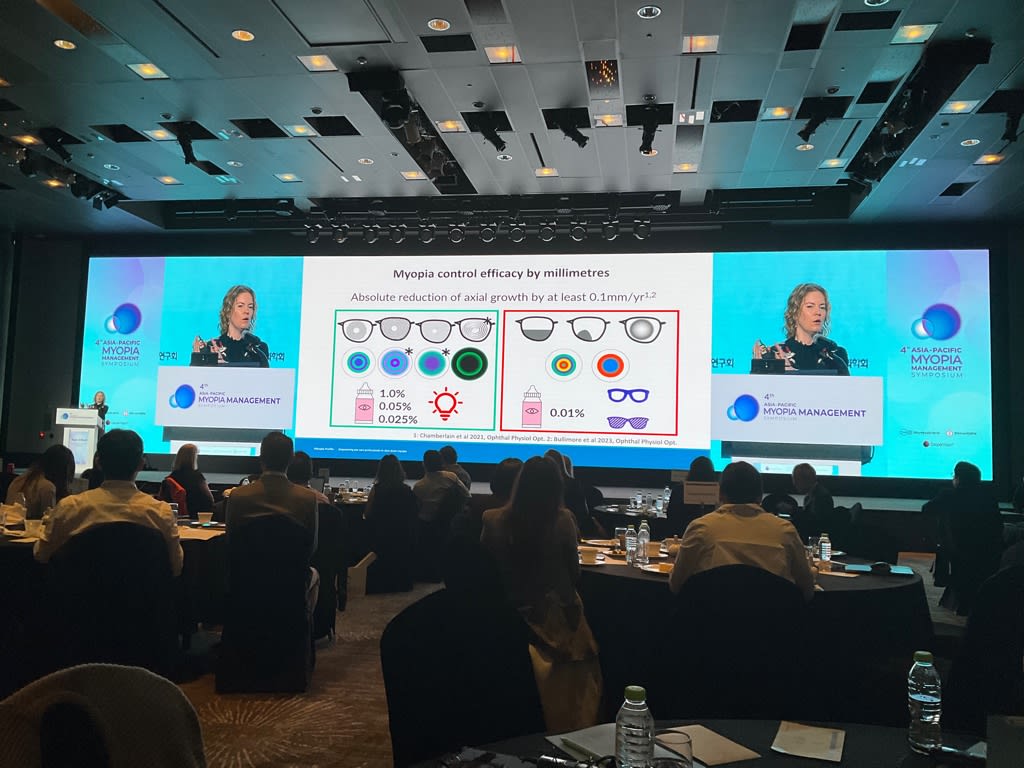

こちらのスライドは近視進行抑制治療とすすめられるのは0.025%以上のアトロピン点眼、オルソケラトロジー、多焦点SCL、DIMS、屋外活動が推奨される。といった内容でした

今回、韓国の眼科医と多くの議論をしてきましたが、韓国では多くの近視抑制治療のツールがあるにも関わらず日本では未だに未承認との現実を実感しました。

最後になりましたが、日本の近視治療の第一人者と呼ばれる先生ともお話ができましたが今後日本で近視治療が始まったとしても

学童近視と遺伝的な病的近視とわけて考える必要があるという問題があります。どんな近視でも効果が一定程度あるとは限りませんので眼科医院できっちりと検査を受けて治療効果と有害事象を確認してもらう必要があると思います。

長文のブログとなりましたが最後まで読んでくださってありがとうございました。

院長 久保田泰隆