今日は成人式。

お読みの皆様には、本日、晴れの成人式を迎えられた平成生まれの方、

おそらくおられないかと思いますが、もしおられたらまずいんで、

とりあえず、「新成人の皆さん! おめでとうございます!」

私は自分の成人式には出席しておりません。

昼から不貞寝してた記憶があります。

我ながらしょうーもない奴です (今もそんなに変わりませんけど)。。。

出席した友人の話では、会場の大宮市民会館に現れたゲストはあいざき進也さん。

アンコールを求める拍手はなかったようですが、

「それではアンコールにお応えいたしまして」

というアナウンスの後、見事アンコールで歌われたそうです。

(伝聞、しかも記憶が曖昧なんで事実かどうかわかりませんが)

************************************************************

前回の続きはこの本(↓)からです。

著者の山岡拓氏、2009年10月にご逝去されたそうです。

(本書の刊行は2009年12月)

優秀な山岡氏のご逝去は残念なことです。

ご冥福お祈りいたします。

少し長いですけど、自分のメモを列挙しておきます。

◆記号としてのモノが欲望を喚起するような消費社会はBRIC'Sへ

◆国内・・・家族などの共感・共振型消費へ=「成長・成熟の帰結」

◆車・・・大きく低下しているのは車の必要性ではなく、

消費財としての魅力=差異的記号としての車の役割

(最後は00年代の「プリウス」)

◆違いを読み解くキーワード

①親の世代、②サブカル、③上昇志向、④物語、⑤情報化

*サブカルもメインカルチャーが健在でなければね・・・

◆最も高度なレベルの消費者=「モノを買うこと」の意味を見失う

⇒ 超「消費社会」の到来

◆20代男性の甘党比率40%(「大人の菓子消費動向調査」07年より)

◆満足の源泉=流れる時間や気分、誰かとのつながり(体験&共感)

モノは「主」ではなく「従」=「満足の素材」

◆近代の産業社会の大きな原動力としての「恋愛」

⇒ 「面倒、わずらわしい」(20代後半独身)

⇒ パッケージ化されたイベント消費とデートを切り離す(「脱恋愛消費」)

◆「男前オンナ」・・・機能と直線(「社会的性差調査」08年3月)

⇒ 28年周期で検証しよう

◆男性向け化粧品・・・基礎化粧品はともかく、メーキャップ商品普及は???

◆「平成新成人」(2009年に成人)

若い頃から大人びた価値観。情報処理能力・商品選別能力高い(大人目線)

<上の世代との相違点>

・百貨店ブランドに魅力を感じていない

・ネット・ゲーム・音楽への関与:「休日に音楽を聴く人」は29歳の倍

◆安定を求めながらも安定を信じていない

◆消費の効用から「かかわりが生み出す満足の総量」への測り直しが必要

◆あらゆるモノが一年中手に入る便利さよりも、昔ながらの季節感・伝統

「伝統」といっても、「江戸」より「京」(王朝文化)

結構、人間的かな? とも思いますね。私的には。

何てこと言うと、「お前、マーケターとして・・・」とのたまう方もいるでしょうが。

(あと、前回の2書籍に記述が詳しい、いつも友人とメールで、なんてウザイのは嫌ですけど)

但し、「伝統回帰」とかは、経済・社会的な"前提""基礎""土台"があるからこそ。

少子高齢化の進行で、"前提""基礎""土台"が崩れたらですね、どうなるのか?

京風の王朝文化は、貴族文化。生産の担い手である農民たちの存在があってこそ。

著者も仰せですが、生産と消費の仕組みが大きく変わって、

「経済が成長しなくても、みんなが幸福に暮らせる」社会でも到来しない限り・・・。

終章で著者が強調されているのは、アジア向けのトレンドだけではなく、

やはり国内向けの対策(の方向性)。

東京への一極集中から、ブドウの房のような「クラスター型社会」。

ここまでくると政策の話ですが、興味深いグランドデザインだと考えます。

米国発の世界不況の中、先進国で最も大きなマイナス成長のわが国。

バブル崩壊以降、そして00年代、国内市場の縮小の中、輸出依存度を高め、国内市場、日本市場への深耕をせず、国内の顧客から逃げてきた ツケ なんだぜ!

と、いかにもマーケター的な痛快な視点から著されたのがこの書籍(↓)。

著者の松田久一氏は、JMR生活総合研究所の代表取締役社長。

豊富な一次データを駆使し(しかも有意差検定まで)、説得力の高い内容となっています。

「コーホート分析」の項は少々歯切れがよくはありませんが、

ディルタイ、マンハイム、オルテガの世代論を取り上げ、世代論の有効性も考察されている。

(三木清の名をこういった本で見るなんて嬉しい想定外)

また、「バンドワゴン消費」「みせびらかし消費」が、消費を抑制しているというロジックもお見事。

「関心と購入経験による商品カテゴリーの分類」(各世代別)のマトリクスは、

ほぼ同業の私には馴染みがありすぎです(笑)。

消費のキーワードは「コンパクト」「フロー」「フュージョン」。

一般的に、どの世代でも自分よりも若い世代のことは理解しがたいものでしょう。

物欲に振り回されてアクセクしていた同世代のマジョリティ達を斜に構えて見ていた私自身、

「新人類」にあたるらしい同世代と同一の価値観が組み込まれていることは否めません。

世代つーのは馬鹿にはできんもんです。

職業的、個人的に関わらず必要なのは想像力でしょうけど。

「嫌消費」世代が、"インフレを知らない子供たち"であるという事実。

「そりゃ、そうなるわな・・・」。

他には、宣伝会議さんの出された、

いかにも宣伝会議(そして伊藤忠FSさん)らしいこんな本(↓)。

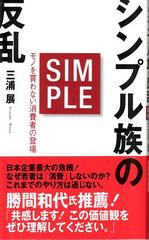

読み物として面白いこんな本(↓)。

(私、"隠れ三浦ファン"です)

私らの世代必読かもN(?)。

息抜きにでも(↓)。

生活者・消費者視点ではありませんが、

ファストファッションを押さえとかないと、

ということでこんな本も(↓)。

次回は、音楽のお話を少々。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。

お読みの皆様には、本日、晴れの成人式を迎えられた平成生まれの方、

おそらくおられないかと思いますが、もしおられたらまずいんで、

とりあえず、「新成人の皆さん! おめでとうございます!」

私は自分の成人式には出席しておりません。

昼から不貞寝してた記憶があります。

我ながらしょうーもない奴です (今もそんなに変わりませんけど)。。。

出席した友人の話では、会場の大宮市民会館に現れたゲストはあいざき進也さん。

アンコールを求める拍手はなかったようですが、

「それではアンコールにお応えいたしまして」

というアナウンスの後、見事アンコールで歌われたそうです。

(伝聞、しかも記憶が曖昧なんで事実かどうかわかりませんが)

************************************************************

前回の続きはこの本(↓)からです。

著者の山岡拓氏、2009年10月にご逝去されたそうです。

(本書の刊行は2009年12月)

優秀な山岡氏のご逝去は残念なことです。

ご冥福お祈りいたします。

少し長いですけど、自分のメモを列挙しておきます。

◆記号としてのモノが欲望を喚起するような消費社会はBRIC'Sへ

◆国内・・・家族などの共感・共振型消費へ=「成長・成熟の帰結」

◆車・・・大きく低下しているのは車の必要性ではなく、

消費財としての魅力=差異的記号としての車の役割

(最後は00年代の「プリウス」)

◆違いを読み解くキーワード

①親の世代、②サブカル、③上昇志向、④物語、⑤情報化

*サブカルもメインカルチャーが健在でなければね・・・

◆最も高度なレベルの消費者=「モノを買うこと」の意味を見失う

⇒ 超「消費社会」の到来

◆20代男性の甘党比率40%(「大人の菓子消費動向調査」07年より)

◆満足の源泉=流れる時間や気分、誰かとのつながり(体験&共感)

モノは「主」ではなく「従」=「満足の素材」

◆近代の産業社会の大きな原動力としての「恋愛」

⇒ 「面倒、わずらわしい」(20代後半独身)

⇒ パッケージ化されたイベント消費とデートを切り離す(「脱恋愛消費」)

◆「男前オンナ」・・・機能と直線(「社会的性差調査」08年3月)

⇒ 28年周期で検証しよう

◆男性向け化粧品・・・基礎化粧品はともかく、メーキャップ商品普及は???

◆「平成新成人」(2009年に成人)

若い頃から大人びた価値観。情報処理能力・商品選別能力高い(大人目線)

<上の世代との相違点>

・百貨店ブランドに魅力を感じていない

・ネット・ゲーム・音楽への関与:「休日に音楽を聴く人」は29歳の倍

◆安定を求めながらも安定を信じていない

◆消費の効用から「かかわりが生み出す満足の総量」への測り直しが必要

◆あらゆるモノが一年中手に入る便利さよりも、昔ながらの季節感・伝統

「伝統」といっても、「江戸」より「京」(王朝文化)

結構、人間的かな? とも思いますね。私的には。

何てこと言うと、「お前、マーケターとして・・・」とのたまう方もいるでしょうが。

(あと、前回の2書籍に記述が詳しい、いつも友人とメールで、なんてウザイのは嫌ですけど)

但し、「伝統回帰」とかは、経済・社会的な"前提""基礎""土台"があるからこそ。

少子高齢化の進行で、"前提""基礎""土台"が崩れたらですね、どうなるのか?

京風の王朝文化は、貴族文化。生産の担い手である農民たちの存在があってこそ。

著者も仰せですが、生産と消費の仕組みが大きく変わって、

「経済が成長しなくても、みんなが幸福に暮らせる」社会でも到来しない限り・・・。

終章で著者が強調されているのは、アジア向けのトレンドだけではなく、

やはり国内向けの対策(の方向性)。

東京への一極集中から、ブドウの房のような「クラスター型社会」。

ここまでくると政策の話ですが、興味深いグランドデザインだと考えます。

米国発の世界不況の中、先進国で最も大きなマイナス成長のわが国。

バブル崩壊以降、そして00年代、国内市場の縮小の中、輸出依存度を高め、国内市場、日本市場への深耕をせず、国内の顧客から逃げてきた ツケ なんだぜ!

と、いかにもマーケター的な痛快な視点から著されたのがこの書籍(↓)。

著者の松田久一氏は、JMR生活総合研究所の代表取締役社長。

豊富な一次データを駆使し(しかも有意差検定まで)、説得力の高い内容となっています。

「コーホート分析」の項は少々歯切れがよくはありませんが、

ディルタイ、マンハイム、オルテガの世代論を取り上げ、世代論の有効性も考察されている。

(三木清の名をこういった本で見るなんて嬉しい想定外)

また、「バンドワゴン消費」「みせびらかし消費」が、消費を抑制しているというロジックもお見事。

「関心と購入経験による商品カテゴリーの分類」(各世代別)のマトリクスは、

ほぼ同業の私には馴染みがありすぎです(笑)。

消費のキーワードは「コンパクト」「フロー」「フュージョン」。

一般的に、どの世代でも自分よりも若い世代のことは理解しがたいものでしょう。

物欲に振り回されてアクセクしていた同世代のマジョリティ達を斜に構えて見ていた私自身、

「新人類」にあたるらしい同世代と同一の価値観が組み込まれていることは否めません。

世代つーのは馬鹿にはできんもんです。

職業的、個人的に関わらず必要なのは想像力でしょうけど。

「嫌消費」世代が、"インフレを知らない子供たち"であるという事実。

「そりゃ、そうなるわな・・・」。

他には、宣伝会議さんの出された、

いかにも宣伝会議(そして伊藤忠FSさん)らしいこんな本(↓)。

読み物として面白いこんな本(↓)。

(私、"隠れ三浦ファン"です)

私らの世代必読かもN(?)。

息抜きにでも(↓)。

生活者・消費者視点ではありませんが、

ファストファッションを押さえとかないと、

ということでこんな本も(↓)。

次回は、音楽のお話を少々。

**************************************************************************

お読み頂き有難うございます。

(↓)クリックの程、宜しくお願い申し上げます。