2022年3月14日

帰省していた息子を連れ立って親子3人でポルトガル北部のドウロ川上流にあるFoz Coa(フォス・コア)の辺りを2日間回って来た夏のこと。Foz Coaの正式名はVila Nova de Foz Coaといいスペインの国境も近いところです。

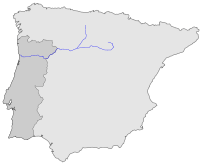

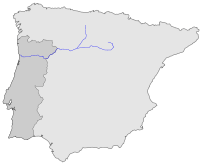

地図から分かるようにドウロ川はスペインを水源としポルトで大西洋に流れ込む全長897mの川です。Douroはケルト語で「水」を意味すると言われます。

当初、今回のフォス・コア行きにわたしはあまり乗り気ではなかったのです。何しろ8月中旬のドウロ川上流は1年中でも最も気温が高い時期で通常は47~50度を越えると言われます。ドウロ川上流はこれまでに2度のクルーズのダム越えとSLの旅でTua(トゥア)まで行っています。

先月のシントラ歩きでうっかり手袋と帽子を持つのを忘れ、顔もそうですが長袖から出ていた両手もかなり日焼けしてしまい手入れに苦労しているところ、もうこれ以上は焼きたくないと、避けたい気持ちだったもののホテルの予約もしており夫に引きずられるような感じで出かけてきました。

お手伝いのベルミーラおばさんに五匹ネコの世話を依頼して火曜日の朝車を走らせること3時間少し。まずはVila Nova de Foz Coaにある考古学博物館(Museu deArte e Arquiologia do Vale do Coa)に到着です。

2010年夏にオープンした博物館の入り口。景観を損なわないように建物が地上に姿を現さない形で渓谷の斜面を利用して建築されています。

入り口を下へと下りる。

↓建物下のガラス張り面はレストランになります。

レストランでの昼食を長時間待つ羽目になり、岩絵を見に行くツアー出発地がそこから更に20分程の場所にあったので、結局博物館入館は叶わず。ドウロ川上流の景観をカメラに収め、急いで目的地に向かったのでした。

次回は岩絵の紹介です。

インフォメーション

開館時間:10:00-13:30 | 14:00-17:30

閉館:月曜日

所在地:Rua do Museu, 5150-610 Vila nova de foz Côa – Portugal

帰省していた息子を連れ立って親子3人でポルトガル北部のドウロ川上流にあるFoz Coa(フォス・コア)の辺りを2日間回って来た夏のこと。Foz Coaの正式名はVila Nova de Foz Coaといいスペインの国境も近いところです。

地図から分かるようにドウロ川はスペインを水源としポルトで大西洋に流れ込む全長897mの川です。Douroはケルト語で「水」を意味すると言われます。

当初、今回のフォス・コア行きにわたしはあまり乗り気ではなかったのです。何しろ8月中旬のドウロ川上流は1年中でも最も気温が高い時期で通常は47~50度を越えると言われます。ドウロ川上流はこれまでに2度のクルーズのダム越えとSLの旅でTua(トゥア)まで行っています。

先月のシントラ歩きでうっかり手袋と帽子を持つのを忘れ、顔もそうですが長袖から出ていた両手もかなり日焼けしてしまい手入れに苦労しているところ、もうこれ以上は焼きたくないと、避けたい気持ちだったもののホテルの予約もしており夫に引きずられるような感じで出かけてきました。

お手伝いのベルミーラおばさんに五匹ネコの世話を依頼して火曜日の朝車を走らせること3時間少し。まずはVila Nova de Foz Coaにある考古学博物館(Museu deArte e Arquiologia do Vale do Coa)に到着です。

2010年夏にオープンした博物館の入り口。景観を損なわないように建物が地上に姿を現さない形で渓谷の斜面を利用して建築されています。

入り口を下へと下りる。

↓建物下のガラス張り面はレストランになります。

レストランでの昼食を長時間待つ羽目になり、岩絵を見に行くツアー出発地がそこから更に20分程の場所にあったので、結局博物館入館は叶わず。ドウロ川上流の景観をカメラに収め、急いで目的地に向かったのでした。

次回は岩絵の紹介です。

インフォメーション

開館時間:10:00-13:30 | 14:00-17:30

閉館:月曜日

所在地:Rua do Museu, 5150-610 Vila nova de foz Côa – Portugal