2019年5月22日

ひらがなを初めて学ぶとき、「あいうえお」と始める人は多いのではないでしょうか。

「アリのあ」「イヌにい」と言うように。

わたしが子供達に取った方法は少し違います。

ローマ字でもそうなのですが、A,B,C,Dというのは、文字自体が意味を持ちません。

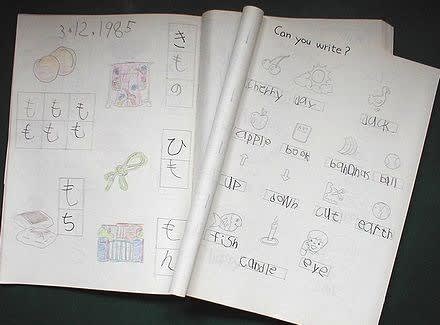

これでは、子供に求められたときに説明に困ります。わたしの場合は、このように、ひらがなの読みを始めました。

母音5文字から、まず始めました。

あお いえ うえ

「あいうえお」の5文字から簡単で、身近な言葉をつかい、こんな風に言葉カードを作りました。

このヒントは、もちろん、先の英語の初歩の教え方から得ました。「か行」に入ると、今度は「あか、かお、いか、えき、いけ、こい、あおい、あかい、」と段々言葉のカードも増えていきます。

実は同じ方法をわたしは今も、日本語教室で初めて日本語に触れ、ひらがなを学ぶ生徒さんに使います。

これは、ひらがなの読みと言葉を繰り返して覚えることになります。

あ行のカードが読めるようになったら、今度は、「あ」「い」「う」「え」「お」の大きめの単独カードを見せます。すると、「あおのあ!」「いえのい!」と言う答えが子どもから返ってきます。

始めは「カード遊びをしようかなぁ」と子供を誘い、最初は2枚の大きなカードを見せてゆっくり読みます。

次は、その2枚のカードをテーブルの上に置き、カルタとりです。次は、もう一枚増やして3枚のカードとりになります。

新しく作ったカードをこれに加えて行きますから、最後はかなりたくさんのカードを並べてのゲームです。

子供からすると、あくまでも、遊びの感覚です。わたしは初期の頃は、子供が飽きる前に切り上げることに気をつけました。

4歳からですと、小学校にあがるまでに、時間はたっぷりあります。ゆっくりと、苦労せず楽しみながら、しかも確実に身につくようにするには、「飽きる前に切り上げる」、これがよかったのではないかと思っています。

「もっとしたい!」

「そうね。でも、お仕事があるから、もうお終い」

こういうことが何度もありました。

子供が幼稚園に行っている間のひらがな言葉のカード作りは、当時、時間を持て余し気味だったわたしにとって楽しみでした。

帰って来ると手を洗わせ昼食を済ませ、少し休憩してから、カード読み遊び。これが土日を除いては毎日繰り返されました。

こうして英語と日本語の言葉覚えが同時進行して行きました。

次回に続きます。

ひらがなを初めて学ぶとき、「あいうえお」と始める人は多いのではないでしょうか。

「アリのあ」「イヌにい」と言うように。

わたしが子供達に取った方法は少し違います。

ローマ字でもそうなのですが、A,B,C,Dというのは、文字自体が意味を持ちません。

これでは、子供に求められたときに説明に困ります。わたしの場合は、このように、ひらがなの読みを始めました。

母音5文字から、まず始めました。

あお いえ うえ

「あいうえお」の5文字から簡単で、身近な言葉をつかい、こんな風に言葉カードを作りました。

このヒントは、もちろん、先の英語の初歩の教え方から得ました。「か行」に入ると、今度は「あか、かお、いか、えき、いけ、こい、あおい、あかい、」と段々言葉のカードも増えていきます。

実は同じ方法をわたしは今も、日本語教室で初めて日本語に触れ、ひらがなを学ぶ生徒さんに使います。

これは、ひらがなの読みと言葉を繰り返して覚えることになります。

あ行のカードが読めるようになったら、今度は、「あ」「い」「う」「え」「お」の大きめの単独カードを見せます。すると、「あおのあ!」「いえのい!」と言う答えが子どもから返ってきます。

始めは「カード遊びをしようかなぁ」と子供を誘い、最初は2枚の大きなカードを見せてゆっくり読みます。

次は、その2枚のカードをテーブルの上に置き、カルタとりです。次は、もう一枚増やして3枚のカードとりになります。

新しく作ったカードをこれに加えて行きますから、最後はかなりたくさんのカードを並べてのゲームです。

子供からすると、あくまでも、遊びの感覚です。わたしは初期の頃は、子供が飽きる前に切り上げることに気をつけました。

4歳からですと、小学校にあがるまでに、時間はたっぷりあります。ゆっくりと、苦労せず楽しみながら、しかも確実に身につくようにするには、「飽きる前に切り上げる」、これがよかったのではないかと思っています。

「もっとしたい!」

「そうね。でも、お仕事があるから、もうお終い」

こういうことが何度もありました。

子供が幼稚園に行っている間のひらがな言葉のカード作りは、当時、時間を持て余し気味だったわたしにとって楽しみでした。

帰って来ると手を洗わせ昼食を済ませ、少し休憩してから、カード読み遊び。これが土日を除いては毎日繰り返されました。

こうして英語と日本語の言葉覚えが同時進行して行きました。

次回に続きます。