2019年5月3日

桜の花咲く季節になると、わたしには台所に立ちながらふと口をついて出てくる歌が二つある。ひとつはひばりさんの「柔」だ。

「勝つと思うな思えば負けよ 負けてもともと」

「奥に生きてる柔の夢が一生一度を待っている」

「口で言うより手の方が速い馬鹿を相手の時じゃない」

「往くも止まるも座るも臥すも 柔一筋夜が明ける」

この歌には人生の知恵と哲学が凝固されているとわたしには思われる。だから、食事を作りながら小節(こぶし)をきかしてこの歌を唸ると、わたしはとても元気になるのだ。演歌そのものは、わたしはあまり好きではないのだが、この歌は別である。

「柔」と歌う部分を、心の中で「自分の夢」に置き換えてみる、苦境に立ったときも、起き上がり頭(こうべ)を上げて、また歩き出せる気がするのだ。この歌にわたしは何度も勇気付けられて来たように思う。

もうひとつは、「南国土佐を後にして」

♪南国土佐を後にして 都へ来てから幾年ぞ

で始まるこの歌は、昭和34年にペギー葉山が歌って大ヒットした。日中戦争で中国に渡った第236連隊には高知県出身者が多く、この部隊が歌っていた「南国節」をヒントに創られた歌だと聞く。

わたしの故郷は桜まつりで有名な弘前である。それが何ゆえ「南国土佐」なのかと言えば、その桜まつりに関連する。

わたしが子供のころ、「桜まつり」等とは呼ばず、「観桜会」と言ったものである。夏のねぶたまつりと並んで、観桜会や夏のねぶた祭りには、雪国の長い冬を忍んで越した津軽の人々の熱き血潮がほとばしるのだ。

弘前公園内は3千本もの桜の花咲き乱れ、出店が立ち並び、木下サーカスやオートバイサーカスが毎年やって来ては、大きなテントを張った。「親の因果が子にむくい~」の奇怪な呼び込みで、子供心に好奇心と恐怖心を煽った異様な見世物が不気味であった。お化け屋敷もお目見えし演芸場が組み立てられ、そこからは園内に津軽三味線のじょんがら節だのよされ節だのが流れた。

わたしが12、3のころ、その年の観桜会でNHK「素人のど自慢大会」の公開番組があり、わたしは生まれて初めて往復葉書なるものを買い、こののど自慢大会出場参加に応募したと記憶している。

どんな服装で出場したかはもう覚えていない。外出用の服など持っていなかった子ども時代だったから、想像はつく。

きっとあの頃いつもそうであったように、両膝っこぞうの出た黒っぽいズボンであろうw。今にしてみれば黒っぽいものをよく着せられたのは、黒は汚れが目立たないからであろう。

そして歌ったのが「南国土佐を後にして」である。客席で見ていた母の話では、「出だしはとてもよかった。これはヒョットすると鐘三つかな」と期待したそうである。

ところがである。一人で歌う分にはいいのだが、生まれて始めて人前で歌ったわけですから、とても上がってました。

後半がいけませんです。伴奏より先走ってしまったのでありまして^^;「土佐の高知の播磨橋で」に入る手前で、鐘がなりますキンコンカンw いえ、二つが鳴りましたです。恥ずかしさにうつむいて退場する少女でありました。

わたしの声域は低い域そのもので、普通の女性歌手の歌は高音が出なくて歌えないのだが、ペギー葉山さんの音域は大丈夫。台所のベランダから外へ丸聞こえなのだが、誰に遠慮がいるものか~。よく台所でこの歌を歌いながら、さぁ、こい!今なら鐘三つもらうぞ!と、はた迷惑にも、つい力を込めて大きな声を張り上げてしまうのだった。夕方帰宅した夫がフラットのドアを開けるなり言う。「ドナ・ユーコ、外にまる聞こえだよ」

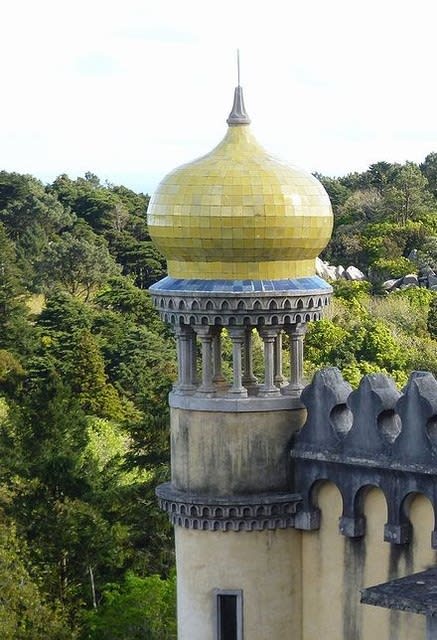

弘前公園の桜は18世紀の初期、津軽藩士が25本のカスミ桜の木を京都から取寄せて植えたのから始まるのだという。明治にはソメイヨシノが千本、更に千本植栽され、現在ではソメイヨシノを中心に、枝垂桜、八重桜の役50種類2500本の桜が春爛漫と公園に咲き誇る。

今年こそは秋に、正月に帰国しようと毎年思いながら、2月も終わり頃になると桜の花はと気もそぞろ、結局始終春の帰国にしてしまうのは、桜の国、弘前で生まれ育ったサガであろうか。

そして、帰るたびになぜか満開にはなってくれぬ。長い間、来てくれなかったのだし、まだまだ訪ねておいでまし。その最後には見事な姿を見せましょうぞ、とでも言っているように思われてならない。

桜の花咲く季節になると、わたしには台所に立ちながらふと口をついて出てくる歌が二つある。ひとつはひばりさんの「柔」だ。

「勝つと思うな思えば負けよ 負けてもともと」

「奥に生きてる柔の夢が一生一度を待っている」

「口で言うより手の方が速い馬鹿を相手の時じゃない」

「往くも止まるも座るも臥すも 柔一筋夜が明ける」

この歌には人生の知恵と哲学が凝固されているとわたしには思われる。だから、食事を作りながら小節(こぶし)をきかしてこの歌を唸ると、わたしはとても元気になるのだ。演歌そのものは、わたしはあまり好きではないのだが、この歌は別である。

「柔」と歌う部分を、心の中で「自分の夢」に置き換えてみる、苦境に立ったときも、起き上がり頭(こうべ)を上げて、また歩き出せる気がするのだ。この歌にわたしは何度も勇気付けられて来たように思う。

もうひとつは、「南国土佐を後にして」

♪南国土佐を後にして 都へ来てから幾年ぞ

で始まるこの歌は、昭和34年にペギー葉山が歌って大ヒットした。日中戦争で中国に渡った第236連隊には高知県出身者が多く、この部隊が歌っていた「南国節」をヒントに創られた歌だと聞く。

わたしの故郷は桜まつりで有名な弘前である。それが何ゆえ「南国土佐」なのかと言えば、その桜まつりに関連する。

わたしが子供のころ、「桜まつり」等とは呼ばず、「観桜会」と言ったものである。夏のねぶたまつりと並んで、観桜会や夏のねぶた祭りには、雪国の長い冬を忍んで越した津軽の人々の熱き血潮がほとばしるのだ。

弘前公園内は3千本もの桜の花咲き乱れ、出店が立ち並び、木下サーカスやオートバイサーカスが毎年やって来ては、大きなテントを張った。「親の因果が子にむくい~」の奇怪な呼び込みで、子供心に好奇心と恐怖心を煽った異様な見世物が不気味であった。お化け屋敷もお目見えし演芸場が組み立てられ、そこからは園内に津軽三味線のじょんがら節だのよされ節だのが流れた。

わたしが12、3のころ、その年の観桜会でNHK「素人のど自慢大会」の公開番組があり、わたしは生まれて初めて往復葉書なるものを買い、こののど自慢大会出場参加に応募したと記憶している。

どんな服装で出場したかはもう覚えていない。外出用の服など持っていなかった子ども時代だったから、想像はつく。

きっとあの頃いつもそうであったように、両膝っこぞうの出た黒っぽいズボンであろうw。今にしてみれば黒っぽいものをよく着せられたのは、黒は汚れが目立たないからであろう。

そして歌ったのが「南国土佐を後にして」である。客席で見ていた母の話では、「出だしはとてもよかった。これはヒョットすると鐘三つかな」と期待したそうである。

ところがである。一人で歌う分にはいいのだが、生まれて始めて人前で歌ったわけですから、とても上がってました。

後半がいけませんです。伴奏より先走ってしまったのでありまして^^;「土佐の高知の播磨橋で」に入る手前で、鐘がなりますキンコンカンw いえ、二つが鳴りましたです。恥ずかしさにうつむいて退場する少女でありました。

わたしの声域は低い域そのもので、普通の女性歌手の歌は高音が出なくて歌えないのだが、ペギー葉山さんの音域は大丈夫。台所のベランダから外へ丸聞こえなのだが、誰に遠慮がいるものか~。よく台所でこの歌を歌いながら、さぁ、こい!今なら鐘三つもらうぞ!と、はた迷惑にも、つい力を込めて大きな声を張り上げてしまうのだった。夕方帰宅した夫がフラットのドアを開けるなり言う。「ドナ・ユーコ、外にまる聞こえだよ」

弘前公園の桜は18世紀の初期、津軽藩士が25本のカスミ桜の木を京都から取寄せて植えたのから始まるのだという。明治にはソメイヨシノが千本、更に千本植栽され、現在ではソメイヨシノを中心に、枝垂桜、八重桜の役50種類2500本の桜が春爛漫と公園に咲き誇る。

今年こそは秋に、正月に帰国しようと毎年思いながら、2月も終わり頃になると桜の花はと気もそぞろ、結局始終春の帰国にしてしまうのは、桜の国、弘前で生まれ育ったサガであろうか。

そして、帰るたびになぜか満開にはなってくれぬ。長い間、来てくれなかったのだし、まだまだ訪ねておいでまし。その最後には見事な姿を見せましょうぞ、とでも言っているように思われてならない。