2018年5月22日

さすが紳士の国のイギリス人。

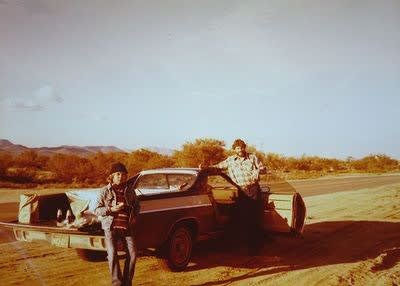

ギクシャクしていた仲とは言え、わたしが引っ越し先を探すとなると、内心はどう思ってか知りませんが、我が友ロブは少なくとも表面は何気ない顔で、あちこち一緒に行動してくれました。

まず、大学構内にある学生の情報交換場である掲示板で目星をつけた。ここへ行くと、いろんな情報が貼ってある。

「ルームメイト求む。月々○○ドル負担」

「当方女性。同性のルームメイト求む。個室あり。光熱費共同負担」

と言った具合です。

「ふむ。どれどれ、ここなんか値段もそんなに高くないし、大学からもこれまで住んだ927番地からも近い。それに女の子募集とあるぞ。よし、とりあえずここをあたってみよう。」

ということでロブと連れだって下見にでかけた一軒家。

呼び鈴を押すと、あ、あれ?出て来たのは若い男・・・

だって、女の子募集とあったぞ・・・おかしいなと思いながらもとりあえず、案内されたリビングに入った。

早速シェアハウスの話を聞いてみると、なぬ?寝室は一部屋しかない?あたしはどこで寝るのよ?

あんたはリビングのソファで寝て、わたしはその一部屋のベッドだって?冗談じゃないぜ。なんだそりゃ。危ないったらありゃしない。そんなんなら最初から掲示板に「当方、若い男だが女性求む」と書いてくれぃ!考えさせておくんなさい、とその場をそそくさと出た。

歩きながらロブいわく。

「Hey、Yuko、あそこ、止めといた方がいい。あの家に庭があったけど、ぜったい2、3人の女の死体が埋まってるぞ。」なんて、ニタニタしながら言うのである。それこそ止めてよね、ロブ^^;

そう言いながら歩いてぶつかったUniversity Boulevard。「Boulevard」はフランス語を語源とし、ブールヴァールと読むようだが、アメリカ英語では「ブールヴァード」だ。街路樹が側道が整えられて大通りを言う。 「空き部屋あり」と看板が出ている。「あそこを見てみよう」とロブと二人ドアと叩いてみたら、案内してくれたのは、そこの下宿人の一人、男子学生だった。

部屋は個室だ。よろしい。台所トイレは共同。うん。これもよろしい。しかし、シャワールームを見てびびった・・・西部劇の酒場の玄関の両開き扉、あるでしょ?客が出入りするたびに、前後にバタンバタンと開き閉めするちっちゃいの。あれなんですよ。あれがシャワールームのドアで、それが6つくらい並んでる。下手すると、いや、下手しなくたって見えるじゃん!男ならまだしも、いつ、誰がシャワーを浴びに入ってくるか分からない。そんな中じゃ、オチオチとシャワーも浴びていられまへん。け、けっこうでございますと、これもそそくさと退去した。

そうして入った同じ通りの数件向こう、2軒目の「空き室あり」の下宿屋。丁度いい具合に、おばさんが掃除をしていました。聞くと彼女がこの下宿屋の持ち主で、メキシコからの移民でこの一軒家を手に入れ、現在は下宿屋にしているとのこと。

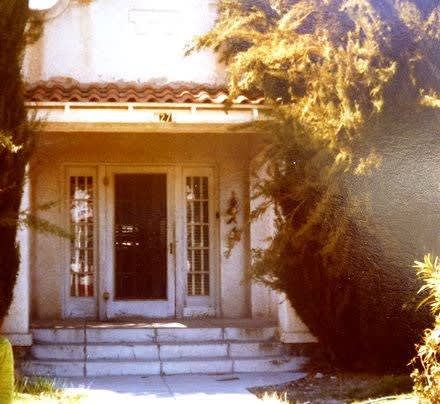

ケンタッキーインの玄関

下宿人は12人おり、あと二部屋空き室がある。入っているのはみなアリゾナ大学の男子学生。個室にはベッドと机があり、バスルームも上階下階と2つずつ、4つある。もちろん、アメリカの一般家庭ならどこででも見かける普通のバスルームである。台所もかなり広い。自炊はもちろん自由だ。ちょっと高いと思うが、よっしゃ!ここに決めた。

玄関を入るとすぐに設けられている下宿生たちの郵便兼メッセージボックス

わたしが住んだ部屋。ギターは、音楽が何もないのはたまらないと、引越しするなりすぐ買い込んだものだ。

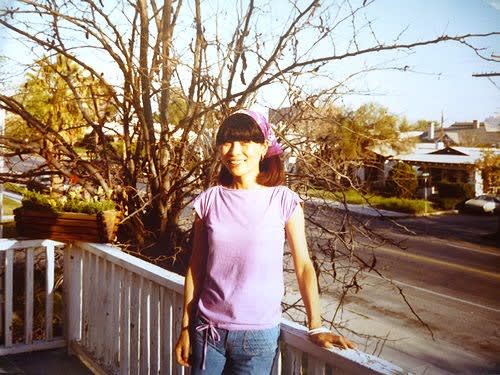

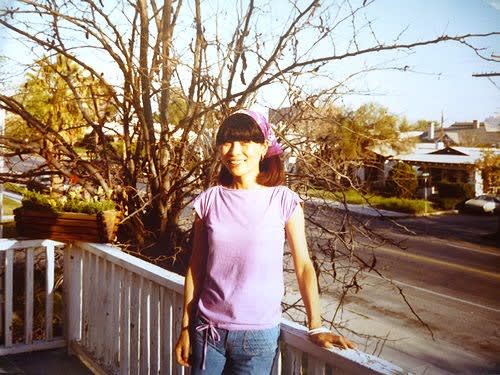

大通りに面したインのベランダで

こうして移った下宿屋は、その名も「ケンタッキー・イン」。わたしは、そこの13人目の下宿人で、たった一人の女子であった。

では、みなさま、次回に続きます。

さすが紳士の国のイギリス人。

ギクシャクしていた仲とは言え、わたしが引っ越し先を探すとなると、内心はどう思ってか知りませんが、我が友ロブは少なくとも表面は何気ない顔で、あちこち一緒に行動してくれました。

まず、大学構内にある学生の情報交換場である掲示板で目星をつけた。ここへ行くと、いろんな情報が貼ってある。

「ルームメイト求む。月々○○ドル負担」

「当方女性。同性のルームメイト求む。個室あり。光熱費共同負担」

と言った具合です。

「ふむ。どれどれ、ここなんか値段もそんなに高くないし、大学からもこれまで住んだ927番地からも近い。それに女の子募集とあるぞ。よし、とりあえずここをあたってみよう。」

ということでロブと連れだって下見にでかけた一軒家。

呼び鈴を押すと、あ、あれ?出て来たのは若い男・・・

だって、女の子募集とあったぞ・・・おかしいなと思いながらもとりあえず、案内されたリビングに入った。

早速シェアハウスの話を聞いてみると、なぬ?寝室は一部屋しかない?あたしはどこで寝るのよ?

あんたはリビングのソファで寝て、わたしはその一部屋のベッドだって?冗談じゃないぜ。なんだそりゃ。危ないったらありゃしない。そんなんなら最初から掲示板に「当方、若い男だが女性求む」と書いてくれぃ!考えさせておくんなさい、とその場をそそくさと出た。

歩きながらロブいわく。

「Hey、Yuko、あそこ、止めといた方がいい。あの家に庭があったけど、ぜったい2、3人の女の死体が埋まってるぞ。」なんて、ニタニタしながら言うのである。それこそ止めてよね、ロブ^^;

そう言いながら歩いてぶつかったUniversity Boulevard。「Boulevard」はフランス語を語源とし、ブールヴァールと読むようだが、アメリカ英語では「ブールヴァード」だ。街路樹が側道が整えられて大通りを言う。 「空き部屋あり」と看板が出ている。「あそこを見てみよう」とロブと二人ドアと叩いてみたら、案内してくれたのは、そこの下宿人の一人、男子学生だった。

部屋は個室だ。よろしい。台所トイレは共同。うん。これもよろしい。しかし、シャワールームを見てびびった・・・西部劇の酒場の玄関の両開き扉、あるでしょ?客が出入りするたびに、前後にバタンバタンと開き閉めするちっちゃいの。あれなんですよ。あれがシャワールームのドアで、それが6つくらい並んでる。下手すると、いや、下手しなくたって見えるじゃん!男ならまだしも、いつ、誰がシャワーを浴びに入ってくるか分からない。そんな中じゃ、オチオチとシャワーも浴びていられまへん。け、けっこうでございますと、これもそそくさと退去した。

そうして入った同じ通りの数件向こう、2軒目の「空き室あり」の下宿屋。丁度いい具合に、おばさんが掃除をしていました。聞くと彼女がこの下宿屋の持ち主で、メキシコからの移民でこの一軒家を手に入れ、現在は下宿屋にしているとのこと。

ケンタッキーインの玄関

下宿人は12人おり、あと二部屋空き室がある。入っているのはみなアリゾナ大学の男子学生。個室にはベッドと机があり、バスルームも上階下階と2つずつ、4つある。もちろん、アメリカの一般家庭ならどこででも見かける普通のバスルームである。台所もかなり広い。自炊はもちろん自由だ。ちょっと高いと思うが、よっしゃ!ここに決めた。

玄関を入るとすぐに設けられている下宿生たちの郵便兼メッセージボックス

わたしが住んだ部屋。ギターは、音楽が何もないのはたまらないと、引越しするなりすぐ買い込んだものだ。

大通りに面したインのベランダで

こうして移った下宿屋は、その名も「ケンタッキー・イン」。わたしは、そこの13人目の下宿人で、たった一人の女子であった。

では、みなさま、次回に続きます。