<↑『県立六原青年道場 創立十周年記念写真帖』>

以前”『六原道場』について”の中に、道場の日課を載せた。それは

一、起床午前五時

一、参拝及び国旗奉掲揚―午前五時半

一、日本体操及び武道(午前五時四十五分より一時間、雄たけび及び駆け足を行う)

一、朝食―午前七時

一、学科(又は実習)―自午前八時 至正午

一、昼食―正午

一、実習―自午後一時至日没

一、国旗奉降式

一、夕食―午後六時半

一、自習―自夕食至午後八時半

一、修道夜会―午後八時半

一、遙拝―午後九時

一、就寝

というものであった。

この中で一番気になっていたことが「雄たけび」である。それは、

体育は、男子部にあっては「雄たけび」や駆け足を行うことに定められている

ということであったから体育の一種ということであろうが、さりとて結局イメージできずにいた。

それが過日県立農業大学校の図書館を再び訪れたならば、このブログの先頭にあるような

『創立十周年記念 記念写真帖 紀元二千六百二年 県立六原青年道場 』

<註>六原青年道場の創設は昭和7年であるから、昭和17年出版となろう。

という写真アルバムを見ることが出来たし、その撮影も許されたので少し報告したい。

まずは、同アルバムから拾った何葉かの写真である。六原道場における日課の様子が垣間見られると思う。

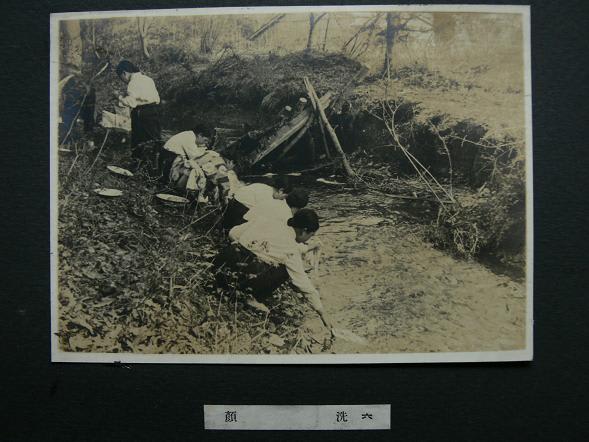

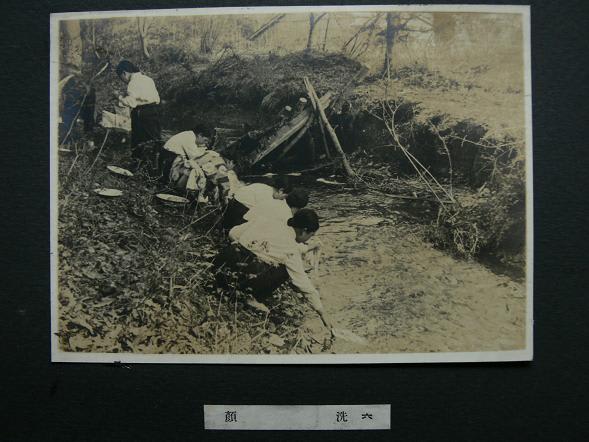

【六 洗顔】

この川はおそらく清明川で清明湖(千貫石溜池のこと)から流れてくる川であろう。同アルバムには番号は振っていなかったが次のような写真もあり、明らかにそれは

【清明湖(千貫石溜池)】

であり、右手奥に霞んで見える山は駒ヶ岳である。

【九 朝の参拝】

【一〇 雄叫び】

ということで「雄叫び」のイメージがある程度できた。写真からはグラウンドを行進しながら歌などを歌っているようだ。もしかすると小冊子『雄叫び』の中にある歌などを声高に歌っていたのではなかろうか。

【一一 日本体操】

同じくいままではっきりせず、”『六原道場』について”の中の《12 鍛錬する六原青年》のようなものが「日本体操」かなと思っていたが、どちらも似たような動作をしているからこのような体操が日本体操のイメージなのだろう。

【一三 雄走り】

これは日課の”日本体操及び武道(…駆け足を行う)”の駆け足のことであろう。

【一六 食堂】

当時の食事は一汁一菜麦飯だったという。

【一八 大講堂】

【二三 馬耕】

実習の一風景なのであろう。

【三〇 宿舎】

【三二 修道夜会】

毎夜8時から、大和心?の合唱や『参上の一路(まいのぼりのいちろ)』の中の章句を反復高唱したという。

「南の内原、北の六原」と言われた厳しく神がかり的な修練を終えた六原青年道場の訓練生の中から一体何人の青年が満蒙開拓青少年義勇軍として渡満し、辛酸を舐めたのだろうか。

続き

””のTOPへ移る。

””のTOPへ移る。

前の

””のTOPに戻る

””のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

以前”『六原道場』について”の中に、道場の日課を載せた。それは

一、起床午前五時

一、参拝及び国旗奉掲揚―午前五時半

一、日本体操及び武道(午前五時四十五分より一時間、雄たけび及び駆け足を行う)

一、朝食―午前七時

一、学科(又は実習)―自午前八時 至正午

一、昼食―正午

一、実習―自午後一時至日没

一、国旗奉降式

一、夕食―午後六時半

一、自習―自夕食至午後八時半

一、修道夜会―午後八時半

一、遙拝―午後九時

一、就寝

というものであった。

この中で一番気になっていたことが「雄たけび」である。それは、

体育は、男子部にあっては「雄たけび」や駆け足を行うことに定められている

ということであったから体育の一種ということであろうが、さりとて結局イメージできずにいた。

それが過日県立農業大学校の図書館を再び訪れたならば、このブログの先頭にあるような

『創立十周年記念 記念写真帖 紀元二千六百二年 県立六原青年道場 』

<註>六原青年道場の創設は昭和7年であるから、昭和17年出版となろう。

という写真アルバムを見ることが出来たし、その撮影も許されたので少し報告したい。

まずは、同アルバムから拾った何葉かの写真である。六原道場における日課の様子が垣間見られると思う。

【六 洗顔】

この川はおそらく清明川で清明湖(千貫石溜池のこと)から流れてくる川であろう。同アルバムには番号は振っていなかったが次のような写真もあり、明らかにそれは

【清明湖(千貫石溜池)】

であり、右手奥に霞んで見える山は駒ヶ岳である。

【九 朝の参拝】

【一〇 雄叫び】

ということで「雄叫び」のイメージがある程度できた。写真からはグラウンドを行進しながら歌などを歌っているようだ。もしかすると小冊子『雄叫び』の中にある歌などを声高に歌っていたのではなかろうか。

【一一 日本体操】

同じくいままではっきりせず、”『六原道場』について”の中の《12 鍛錬する六原青年》のようなものが「日本体操」かなと思っていたが、どちらも似たような動作をしているからこのような体操が日本体操のイメージなのだろう。

【一三 雄走り】

これは日課の”日本体操及び武道(…駆け足を行う)”の駆け足のことであろう。

【一六 食堂】

当時の食事は一汁一菜麦飯だったという。

【一八 大講堂】

【二三 馬耕】

実習の一風景なのであろう。

【三〇 宿舎】

【三二 修道夜会】

毎夜8時から、大和心?の合唱や『参上の一路(まいのぼりのいちろ)』の中の章句を反復高唱したという。

「南の内原、北の六原」と言われた厳しく神がかり的な修練を終えた六原青年道場の訓練生の中から一体何人の青年が満蒙開拓青少年義勇軍として渡満し、辛酸を舐めたのだろうか。

続き

””のTOPへ移る。

””のTOPへ移る。前の

””のTOPに戻る

””のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます