<↑Fig.1 『新しき農村の建設』の記事(大正15年4月1日版岩手日報より)>

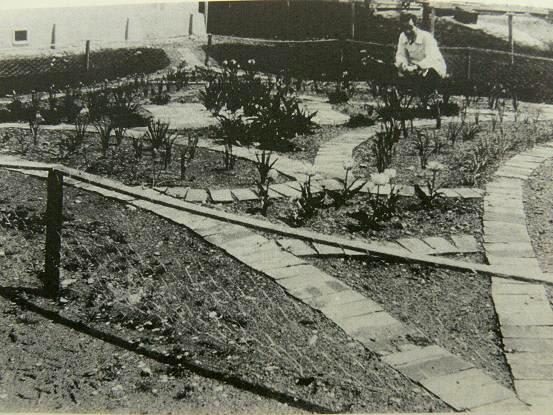

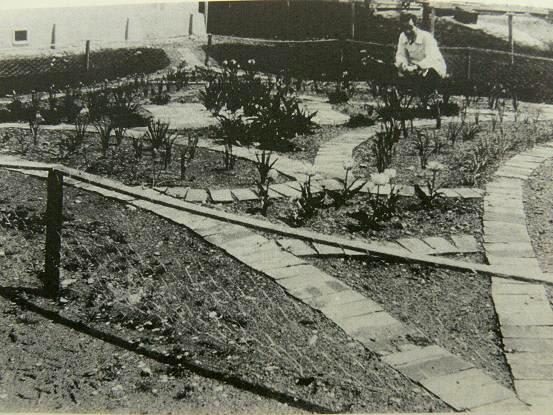

大正12年佐藤隆房は稗貫農学校跡地に『花巻共立病院』を開院し、大正13年には宮澤賢治に頼んでその病院の中庭に花壇を造園した。

【Fig.2 花巻共立病院の花壇】

<『賢治の花園』(佐藤進著、地方公論社)より>

この写真は大正13年に写したもので、右上の人物は佐藤隆房である。

佐藤隆房は宮澤賢治の主治医も務め親密な交友関係にあったという。その隆房の著書に『宮澤賢治』(冨山房)という本があり、この本は以前”宮澤賢治の年譜について(その1)”等で触れた本である。

いま、私の手もとにある

【Fig.3『宮澤賢治』】

は2冊あり、右が冨山房刊(昭和17年版)『宮澤賢治』で、左が私家版『宮澤賢治―素顔の我が友―』である。

私家版の方は平成8年宮澤賢治生誕百年を記念して限定出版されたもので、佐藤隆房のご子息佐藤進氏の編集によるものである。

この私家版を見ていて(冨山房版には見当たらないのだが)見つかって嬉しくなったのが次の章である。

84 師とその弟子

大正十五年(昭和元年)十二月二十五日、冬の東北は天も地も凍結れ、道はいてつき、弱い日が木立に梳られて落ち、路上の粉雪が小さい玉となって静かな風に揺り動かされています。

花巻郊外のこの冬の田舎道を、制服制帽に黒マントを着た高等農林の生徒が辿って行きます。生徒の名前は松田君、「岩手日報」紙上で「宮沢賢治氏が羅須地人協会を開設し、農村の指導に当たる」という記事(投稿者註*1)を見て、将来よき指導者として仰ぎ得る人のように思われたので、訪ねて行くところです。

はじめての所なので、距離も一層遠いように感じられ、曲がりや、岐れの数も大変多いなと思いながら、ようやくその家らしい道に着きました。一群の松の木立は冬の晴れた天に伸び上がり、その傍らの、木々にかこまれた隔絶の家が、柾葺きの素朴な中に何かしら清浄さを感じさせています。

北側の入り口に立って訪ねますと、すぐに声がしてその家の主が現れました。初めてお目にかかった宮澤賢治先生です。短く刈った頭、カーキ色の農民服、足袋ははかないで。

請じられて二階に上がりました。冬の寂光が玻璃の窓を透して静かに入り、北上川の流れは清澄、玻璃の外に見えます。いたって粗末な火鉢に、火の少しあるのを真ん中にして、座につきました。松田君は、ただなんとなしに、春風のような愉快さと、泉のような慈しみとを感じさせられました。

お茶は出ないで、主人の御馳走は、オルガンの奏曲と、ロシアのレコードと、うず高く積まれた自作の詩稿の朗読とです。

「こんな山の中におっても、ありがたいことには世界の名曲を聴かれます」と言いながら、宮沢先生はレコードをかけて客をもてなしました。

その訪問の時には農耕にふれての話しはありませんでしたが、数々朗読してくれた詩の中で

草 刈

つめたいというのに刈れというのか

ねむいというのに刈れというのか

は、その中に表現されているすさまじい努力の息づかいが、農人となろうとしている松田君の心を揺り動かしました。また

善 鬼 呪 禁

なんぼあしたは木炭を荷馬車に山に積み

くらいうちから町へ出かけて行くたって

こんな月夜の夜なかすぎ

稲をがさがさ高いところにかけたりなんかしてゐると

あんなに遠くのうす墨いろの野原まで

葉擦れの音も聞こえてゐたし

どこからどんな苦情が来ないもんでもない

…

どうせみんなの穫れない歳を

逆に旱魃でみのった稲だ

もういゝ加減区割りをつけてはねおりて

鳥が渡りはじめるまで

ぐっすりと睡るとしたらどうだ

この詩は、世の中に対してむずかしい心遣いがいるのだということで松田君の胸を驚かせました。冬なのだが暖かい霧に、寒い時なのだが柔らかいもやにつつまれたような思いで、松田君はうやうやしく辞して帰路につきました。

美しく、そして優しいその慈愛を、忘れ去る日がない松田君は、次の年、昭和二年、高等農林卒業の春、三月十八日(投稿者註:正しくは3月8日)再び桜の住居の宮沢先生を訪ねました。

…

三月十八日の訪問で感奮した松田君は、その年の八月十八日、三度目の訪問をしました。

…

昭和六年には松田君へなつかしの師宮沢先生から手紙を添えて、先生の著『春と修羅』が贈られた来ました。

<註*1:この記事とはこのブログの先頭の岩手日報の記事のことなのだろうか>

というのは、以前”ベストセラー『土に叫ぶ』と宮澤賢治”に於いて述べたことだが、松田甚次郎は昭和2年以前に『何度か見ているということになり、何回か下根子桜の賢治宅を訪れていたことになると私は考えている』と推理していたのだが、この私家版に依れば

松田甚次郎が賢治宅を最初に訪ねたのは大正15年の12月25日だ

ということが分かったからである 。なお、大正15年の12月25日といえば大正天皇が亡くなった日でもある。

。なお、大正15年の12月25日といえば大正天皇が亡くなった日でもある。

そしてこの頃といえば、赤石村などを始めとする紫波郡一帯は大干魃に見舞われて殆どの農家は生活に困窮していた頃である。

それにしても佐藤隆房の文章はリアルである。まるでその場面を見ていたかのように書いている。そしてまた、松田甚次郎はどこにも「草刈」や「善鬼呪禁」などを賢治が朗読してくれたなどとは彼の著書には書いていないと思うのだが、佐藤はどうやってそのことを知ったのだろうか。そういえば、この佐藤の『宮澤賢治』にはゴーストライターがいたと聞いたことがあるが、はたしてそうだったのだろうか。

続き

”農村文化の創造に努む”のTOPへ移る。

”農村文化の創造に努む”のTOPへ移る。

前の

”松田甚次郎の年譜”のTOPに戻る

”松田甚次郎の年譜”のTOPに戻る

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

大正12年佐藤隆房は稗貫農学校跡地に『花巻共立病院』を開院し、大正13年には宮澤賢治に頼んでその病院の中庭に花壇を造園した。

【Fig.2 花巻共立病院の花壇】

<『賢治の花園』(佐藤進著、地方公論社)より>

この写真は大正13年に写したもので、右上の人物は佐藤隆房である。

佐藤隆房は宮澤賢治の主治医も務め親密な交友関係にあったという。その隆房の著書に『宮澤賢治』(冨山房)という本があり、この本は以前”宮澤賢治の年譜について(その1)”等で触れた本である。

いま、私の手もとにある

【Fig.3『宮澤賢治』】

は2冊あり、右が冨山房刊(昭和17年版)『宮澤賢治』で、左が私家版『宮澤賢治―素顔の我が友―』である。

私家版の方は平成8年宮澤賢治生誕百年を記念して限定出版されたもので、佐藤隆房のご子息佐藤進氏の編集によるものである。

この私家版を見ていて(冨山房版には見当たらないのだが)見つかって嬉しくなったのが次の章である。

84 師とその弟子

大正十五年(昭和元年)十二月二十五日、冬の東北は天も地も凍結れ、道はいてつき、弱い日が木立に梳られて落ち、路上の粉雪が小さい玉となって静かな風に揺り動かされています。

花巻郊外のこの冬の田舎道を、制服制帽に黒マントを着た高等農林の生徒が辿って行きます。生徒の名前は松田君、「岩手日報」紙上で「宮沢賢治氏が羅須地人協会を開設し、農村の指導に当たる」という記事(投稿者註*1)を見て、将来よき指導者として仰ぎ得る人のように思われたので、訪ねて行くところです。

はじめての所なので、距離も一層遠いように感じられ、曲がりや、岐れの数も大変多いなと思いながら、ようやくその家らしい道に着きました。一群の松の木立は冬の晴れた天に伸び上がり、その傍らの、木々にかこまれた隔絶の家が、柾葺きの素朴な中に何かしら清浄さを感じさせています。

北側の入り口に立って訪ねますと、すぐに声がしてその家の主が現れました。初めてお目にかかった宮澤賢治先生です。短く刈った頭、カーキ色の農民服、足袋ははかないで。

請じられて二階に上がりました。冬の寂光が玻璃の窓を透して静かに入り、北上川の流れは清澄、玻璃の外に見えます。いたって粗末な火鉢に、火の少しあるのを真ん中にして、座につきました。松田君は、ただなんとなしに、春風のような愉快さと、泉のような慈しみとを感じさせられました。

お茶は出ないで、主人の御馳走は、オルガンの奏曲と、ロシアのレコードと、うず高く積まれた自作の詩稿の朗読とです。

「こんな山の中におっても、ありがたいことには世界の名曲を聴かれます」と言いながら、宮沢先生はレコードをかけて客をもてなしました。

その訪問の時には農耕にふれての話しはありませんでしたが、数々朗読してくれた詩の中で

草 刈

つめたいというのに刈れというのか

ねむいというのに刈れというのか

は、その中に表現されているすさまじい努力の息づかいが、農人となろうとしている松田君の心を揺り動かしました。また

善 鬼 呪 禁

なんぼあしたは木炭を荷馬車に山に積み

くらいうちから町へ出かけて行くたって

こんな月夜の夜なかすぎ

稲をがさがさ高いところにかけたりなんかしてゐると

あんなに遠くのうす墨いろの野原まで

葉擦れの音も聞こえてゐたし

どこからどんな苦情が来ないもんでもない

…

どうせみんなの穫れない歳を

逆に旱魃でみのった稲だ

もういゝ加減区割りをつけてはねおりて

鳥が渡りはじめるまで

ぐっすりと睡るとしたらどうだ

この詩は、世の中に対してむずかしい心遣いがいるのだということで松田君の胸を驚かせました。冬なのだが暖かい霧に、寒い時なのだが柔らかいもやにつつまれたような思いで、松田君はうやうやしく辞して帰路につきました。

美しく、そして優しいその慈愛を、忘れ去る日がない松田君は、次の年、昭和二年、高等農林卒業の春、三月十八日(投稿者註:正しくは3月8日)再び桜の住居の宮沢先生を訪ねました。

…

三月十八日の訪問で感奮した松田君は、その年の八月十八日、三度目の訪問をしました。

…

昭和六年には松田君へなつかしの師宮沢先生から手紙を添えて、先生の著『春と修羅』が贈られた来ました。

<註*1:この記事とはこのブログの先頭の岩手日報の記事のことなのだろうか>

というのは、以前”ベストセラー『土に叫ぶ』と宮澤賢治”に於いて述べたことだが、松田甚次郎は昭和2年以前に『何度か見ているということになり、何回か下根子桜の賢治宅を訪れていたことになると私は考えている』と推理していたのだが、この私家版に依れば

松田甚次郎が賢治宅を最初に訪ねたのは大正15年の12月25日だ

ということが分かったからである

。なお、大正15年の12月25日といえば大正天皇が亡くなった日でもある。

。なお、大正15年の12月25日といえば大正天皇が亡くなった日でもある。そしてこの頃といえば、赤石村などを始めとする紫波郡一帯は大干魃に見舞われて殆どの農家は生活に困窮していた頃である。

それにしても佐藤隆房の文章はリアルである。まるでその場面を見ていたかのように書いている。そしてまた、松田甚次郎はどこにも「草刈」や「善鬼呪禁」などを賢治が朗読してくれたなどとは彼の著書には書いていないと思うのだが、佐藤はどうやってそのことを知ったのだろうか。そういえば、この佐藤の『宮澤賢治』にはゴーストライターがいたと聞いたことがあるが、はたしてそうだったのだろうか。

続き

”農村文化の創造に努む”のTOPへ移る。

”農村文化の創造に努む”のTOPへ移る。前の

”松田甚次郎の年譜”のTOPに戻る

”松田甚次郎の年譜”のTOPに戻る ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次(続き)”へ移動する。

”目次(続き)”へ移動する。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

草刈という「詩」が書かれております。

甚次郎と賢治の関係を知りたくて、検索して

このページにたどり着きましたのでご連絡

いたしました。

取り急ぎご報告いたします。

松田甚次郎は、昭和6年に手紙(これが賢治からの最後の手紙なそうです)と共に『春と修羅』を送ってもらったと追想記(『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)426pより)に書いております。

したがって、HI様が入手なさいました『春と修羅』はほぼ間違いなく宮澤賢治が松田甚次郎に贈った本そのものではないでしょうか。松田は賢治を誰よりも先駆けて全国的にその名を知らしめた掛け替えのない人物ですので、わけても貴重なものだと思います。

その他にもお伝えしたいことがあるのですが、これからちょっと所用があり出掛けますので、後ほど再びコメント欄にてご報告いたします。

鈴木 守

もし本当ならうれしいのですが。

写真はホームページに載せてあります

のでご覧いただけたらと思います。

石川博久

写真拝見いたしました。

松田甚次郎のサイン

昭和六年二月

松田甚次郎

がございましたので、筆跡の参考になると思い、松田甚次郎が墨書した「水五則」の写真を紹介いたします。それは

1923 南城共働村塾補足 http://blog.goo.ne.jp/suzukishuhoku/e/433989a637867fc95edd076831bb8e5a

のトップにございます。

次に「草刈」の方ですが、

草刈

寝いのに刈れと云ふのか

冷たいのに刈れと云ふのか

の詩が賢治の詠んだ詩であるかどうかは私にはわかりませんし、一般には知られていない詩だと思っておりますが、その可能性が大だとも思ってもおります。そしてそれが本当であれば大発見だと思います。

ましてこの筆跡が賢治のものであればもっとすごいことになると思います。

いずれ、この『春と修羅』が賢治から贈られたものであることは、松田甚次郎の追想記からほぼ間違いないと思われます。しかも、その箱に「草刈」が書かれていることがそのことを駄目押ししてくれていると思います。しかも、松田甚次郎のサインと「水五則」の筆跡とはそれほどの違いがないと思いますので、なおさらにです。

残る課題は、「草刈」の詩が賢治の手書きであるかどうかということだと思います。筆跡鑑定してみる価値が十分にあるのではないでしょうか。

鈴木 守

貴重な情報ありがとうございます。

私は草刈はてっきり甚次郎自身が書いたものと

考えていました。賢治が書いたならサインがあるのでは思っていました。賢治自身が書いたものならそれほどうれしいことはないのですが。

佐藤の「宮沢賢治ー素顔の我が友」を手に入れて

「師とその弟子」に書かれている詩とは

順序の違い、内容に微妙に違いがありますが、

何故なのでしょう。

石川

石川 博久 様

今日は。

さて、「師とその弟子」についてですが、実はこの「師とその弟子」にはいろいろ間違っているところがございます。

例えばこの出だしに、松田甚次郎は大正十五年十二月二十五日に賢治の許を訪れていたと書かれていますが、これは全くの嘘です。甚次郎の当日の実際の日記にはそんなことは一切書かれておらず、花巻を訪れてはおりません。

また、昭和3年3月18日、同8月18日にも訪れているとありますが、甚次郎の日記には同年3月8日、8月の8日に訪れたと書かれております。そして甚次郎の日記で調べた限りでは、この2回が甚次郎が賢治と会った全てです。3回は訪れておりません。

したがって、以下は私見ですが、この「師とその弟子」の記載内容はそのまま額面どおりには受けとめられないと思います。

さりながら、実は大正15年12月25日が全くのでたらめな日かというと、当日は大正天皇が崩御した日ですが、甚次郎はその日に赤石村を訪れていて、大干魃で飢饉一歩手前にあったその村の子供達に南部せんべいを配りながら慰問していたということが彼自身の日記からわかります。したがって、このような甚次郎にしかわからないはずのことを佐藤隆房は書いておりますから、何らかの取材はしているものと思われます。

そのことは、この詩「草刈」についても同様でして、この「草刈」は一般的には賢治の詩としては知られていないものでありますが、その詩に似た詩を佐藤隆房は甚次郎のことを扱った「師とその弟子」の中でそれは賢治の詩だとしてに引用しておりますし、しかも甚次郎が署名した『春と修羅』に「草刈」が手書きされているわけですから、「草刈」がまったく賢治と無関係ということはないと思います。それどころか、賢治の詠んだものであるとした方が遙かに妥当性があると思われますので、その謎解きには大いなる意味と価値があると思っております。

以上のことに鑑みますと、「草刈」の詩に多少の違いがあるということは、この作者があまり検証もせずに原稿を書いていたということを意味しているのかな、などと私は考えたりもしております。

なお、先の日記のこと等に関しましては拙著『賢治と一緒に暮らした男―千葉恭を尋ねて― 』において少しく考察しておりますので、興味がございましたならば謹呈いたしたいと存じますので、その旨私の所へ下記のメールにてご連絡下さい。

鈴木 守