一、明治元年辰年軍始まれり 如何成故に戦となりしにや 下々

にてはしるよしなし、降伏謝罪といふ事に成て治まれり 巳

年になりて 会津江御処替となる 色々御嘆き申せしか

追て替地被仰出の事ニなる 我々御すわり〃〃と悦びしを

其後岩城平江御処替被仰出たり 追々日限も被仰出

追々引移りし家々も多くなり 御家中鼎(かなえ)のわくか如し

… … … … …

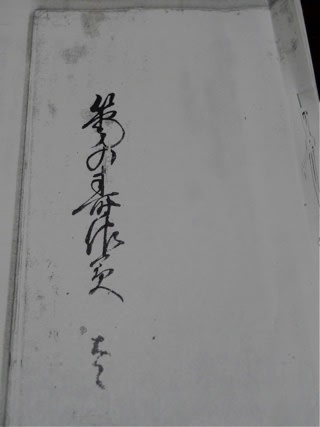

先日の育成部主催歴史講演会で、石原氏の講演を聴き「どうなんだろう?」と疑問に感じたことが、今年4月の古文書サークルの例会で渡部先生が読解して下さった『筆の寿佐美』にヒントがありそうです。『筆の寿佐美』とは、慶応元丑年(1865)ころからの出来事の感想を御家中(士族出身)の方が書き綴った古文書のようです。

まず上段、「明治元年辰年軍(いくさ)始まれり」は戊辰戦争のこと。そして「如何成故(いかなるゆえ)に戦となりしにや下々にてはし(識)るよしなし」と、なぜ戦争(戊辰)が起こったのか下々の者は知らない。士族でさえこうなんだから農民・町民なんかは、何がなんだか分かんないけど戦争に駆り出さたんだろうね。はたして藩主を慕い志願して農民兵・町民兵となったのだろうか? 関川口の戦い後の農民の悲惨さは史実である。

一、庄内復帰といへは是迄之御領地不残の事と思へる人多し

是等ハ皆愚者也 十二万石と被仰出たる上ハ庄内にて十二万石なる

へしと思へる人もあり 七拾万両とかの献金にて周旋出来 漸

庄内復帰となれりといふ也 今度御家中・町・在不残献金を被

仰出 其勢ひ七拾万も可集模様に成 庄内の富国可悦事成

御家中四百名位なれハ 弐百両位の献金通例也 高下色々無

定 此時親友君三百両、予四百両献金せり … … … …

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます