ワッパ騒動義民顕彰会事務局から下記のメールをいただいた。

来年度から使用の中学校道徳の教科書採択を決める7月定例の鶴岡市教育委員会が、19日(木)午後3時から、櫛引庁舎3階にて開催の予定ということで、教科書採択関係は公開ということで、傍聴できるとのことです。もし、希望があれば傍聴してみてください。

当会の意見書は添付したように3日3教委と採択協議会長あてに提出しました。

そして添付資料は、西郷さんと菅さんの「徳の交わり」についての疑問点を、より具体的に記した内容となっている。

道徳教科書への「徳の交わり~西郷どんと菅はん」掲載についての意見書

教育行政に対するご尽力に敬意を表します。また、日頃よりワッパ騒動義民顕彰会の活動へのご理解とご支援を賜りまして心より御礼申し上げます。

この度は、中学校「特別の教科 道徳」教科書採択に当たり、開かれた教科書採択や生徒の実態を踏まえた慎重な教科書採択のためにご努力いただいておりますことに感謝いたします。

さて、今回の教科書採択に当たり1出版社ですが、庄内にかかわりのある「徳の交わり~西郷どんと菅はん」が掲載されました。一部「西郷どん」ブームもあり歓迎の向きもあるわけですが、当会で顕彰・研究しているワッパ騒動の史実とこの中学校道徳教育での「徳の交わり」を考えますと疑問な点が多々あります。

そこで、掲載されている教育出版の教科書が必ずしも採択されるとは限りませんが、当会としては中学生の道徳の学習教材としてはふさわしいとは考えられませんので、主な史実を紹介する形で意見書を提出させていただいた次第です。

参考文献等:

『国史大辞典』吉川弘文館

『庄内人名辞典』庄内人名辞典刊行会

『ワッパ騒動史料 下巻』

『鶴岡市史 中巻』

『新編 庄内史年表』鶴岡市

(1)「西郷どん」こと西郷隆盛について

①1867(慶応3)年12月9日軍事クーデターとされる「王政復古」の大号令の首謀者

同年6月に大政奉還を目論む土佐藩(高知)後藤象二郎と盟約(薩土盟約)を結ぶ一方、10月には長州藩(山口)芸州藩(広島)の討幕派と討幕挙兵の盟約を交わし、大久保利通とともに岩倉具視とむすんで討幕の詔勅が朝廷から下されるよう工作したことで、この大号令が出されました。

②同年12月25日江戸薩摩藩邸焼打ち事件の挑発者

同年10月頃より西郷隆盛の指示で伊牟田尚平・益満休之助が江戸・関東のかく乱計画を立てます。そして、その計画を実行するため、西郷隆盛の命を受け下総の郷士(在郷の武士)小島四郎(のちの相楽総三)が江戸にもどり、浪人約500名を集め江戸市中で辻斬り、強盗、火付けの狼藉を働き江戸の町を不安と恐怖で混乱させることになります。

その西郷隆盛の命を受けた薩摩藩の狼藉の数々の取り締まり役(江戸市中取締役)を、幕府の命を受けた庄内藩士たちが担っていました。その時、庄内藩士の指揮を執ったのが松平(まつだいら)親(ちか)懐(よし)で菅(すげ)実(さね)秀(ひで)はその補佐役をしていました。

同年12月23日江戸城二の丸の炎上事件、庄内藩屯所(藩士の詰め所)への発砲事件という挑発事件があり、ついに、12月25日幕府の命を受け江戸薩摩藩邸の焼打ちとなったのです。

③1868(明治元)年1月3日鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争の始まり)の挑発者

②の薩摩藩邸焼打ち事件をきっかけに薩摩藩を打てと江戸から幕府勢が大挙上坂し、それを迎える薩摩藩を主体とする討幕軍が決戦体制を整えます。

1月3日旧幕府大目付滝川具挙の鳥羽口赤池付近を守備する薩摩兵に通行を阻止され強行突破しようとしたことをきっかけに戦闘が始まりました。翌4日朝仁和寺宮嘉彰親王が征夷大将軍に就任し天皇から錦旗と節刀を渡されたことで、討幕軍は官軍となり幕府軍は賊軍とされ戊辰戦争が始まります。

④1868(明治元)年1月10日「赤報隊」結成の指令者

西郷隆盛の指令の下、江戸薩摩藩邸焼打ち事件を逃れた相楽総三らによって赤報隊が結成されました。赤報隊は、初め関東に逃げた将軍徳川慶喜や佐幕派討伐に向かう官軍総督府の官軍先鋒隊として、新政府から承諾を得た「年貢半減令」を喧伝(けんでん)しながら江戸に向かって進軍します。ところが、新政府が「年貢半減令」は不可能だと政策転換をします。多くの民衆がこの転換で新政府に対して幻滅してしまう事を防ぐために「初めから年貢半減令はなかった」とし、赤報隊は実は「偽(にせ)官軍」だとして官軍の手で処刑されてしまうことになるのです。

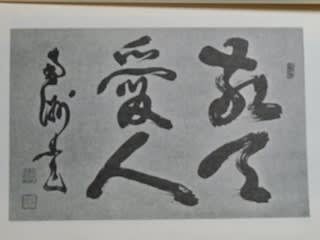

以上の例でも見られるように、西郷隆盛は誰もが知る偉大な明治維新の立役者ですが、幕末政界の裏面工作に暗躍していた人物でもあります。こうした史実に「敬天愛人」とは真逆の行動が見られ、道徳教育での「徳」を考える人物として扱うというのはどうなのでしょうか。

(2)「菅はん」こと菅実(さね)秀(ひで)について

1865(慶応元)年用人、1867(同3)年側用人、1868(同4)年戊辰戦争が起こると軍事係となり松平親懐(家老、大泉藩大参事、酒田県参事)と共に藩を指揮し、政治的手腕を発揮し戦後処理に当たりました。1870(明治3)年大泉藩権(ごん)大参事、1871(同4)年廃藩置県施行により11月から酒田県権参事となり、西郷隆盛と交わることになります。

1872(同5)年松が岡開墾事業を指導、1874(同7)年ワッパ騒動の責めを受け県政からは退くこととなりますが、「御家禄派」と称された旧藩主側近保守派の頭領として銀行・米倉庫・米穀取引所・蚕種・製糸・機業等酒井伯爵家関係の諸事業を興し、治政面でも強大な影響力を与えた人物です。

1890(明治23)年『南洲翁遺訓』をまとめ発刊しています。※その内容について、西郷隆盛自身(1877年9月自刃)は全然目を通してはいないわけです。

このように活躍をした人ですが、実際に調べてみると、下記のような史実が出てきます。

①1869(明治2)年戊辰戦争の賞罰を松平親懐・菅実秀・和田助弥等で相談し、「卑怯ヲ働キ我党ノ方針ニ妨ケヲ為シタルモノ」として元家老酒井兵部を隠居のうえ禄を400石減の600石に、元番頭堀松弥を禄300石減の300石としました。また、「戦争前門閥ノ威ヲ借リ法図ナキ栄華ヲ極メタル」ものとして元組頭里見広記の処罰も決めます。一方、自分たちの仲間(のちの御家禄派)数名の加増を決定しています。菅実秀の場合は、200石から900石に加増しているのです。

②明治になっても江戸時代庄内藩同様の年貢を取立てしていました。(当時県役人は大半が松平親懐・菅実秀を筆頭に元庄内藩士であった)それが原因となって、いわゆるワッパ騒動として農民たちが立ち上がることとなったのです。

③明治政府の布告(米納でなく石代納)通り年貢を金納にしてほしいという農民たちの願いを拒否したばかりか、酒田県への抗議に立ち上がった農民たちを松が岡開墾の士族たちを動員して武力で弾圧し、100人以上を検挙し牢屋に入れたのです。

④松が岡開墾では、「寸志」と称して萱・藁・丸太や杭・桑の添え木、開墾士族用の草履や薪などを各村から差し出させると共に、農民たちを人足として各組数数百~人数千人徴用しています。

⑤元老院によるワッパ騒動の取り調べで明らかになりますが、すでに大蔵省所管で国有地になっていた鶴ヶ岡城の土手を崩して堀を埋め、酒田県権参事の立場でこっそり300坪ほど(最終的には約495坪)自宅私有地を広げています。それを見た城内土手沿いの旧庄内藩士たちは、同様に私有地を広げます。

なお、『南洲翁遺訓』に見られる「徳」は、「君子」つまり支配者、治政者、上司としての在り方や心構えの「徳」であり、民主主義の現代社会における価値とは相いれないのではないかと考えられます。

教科書掲載を機に、地域の歴史を学び地域を知り地域を創るきっかけになれば幸いですが、史実に目を閉ざし情緒的な「美談」が流布してしまうことにならないか懸念しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます